| 茨城県内にもすばらしい山がたくさんあります。特に冬の季節は,雪山気分を味わう日がありやみつきになります。 GPS片手に奥久慈方面の山を歩いています。平成23年3月の大地震で山はどうなったでしょうか。心配です。 奥久慈男体山などでは一部崩落箇所がありましたが,登山道は新しくルートが開かれ山歩には支障が無くなったようです。 |

2025年の記録

| G P S デ ー タ | |

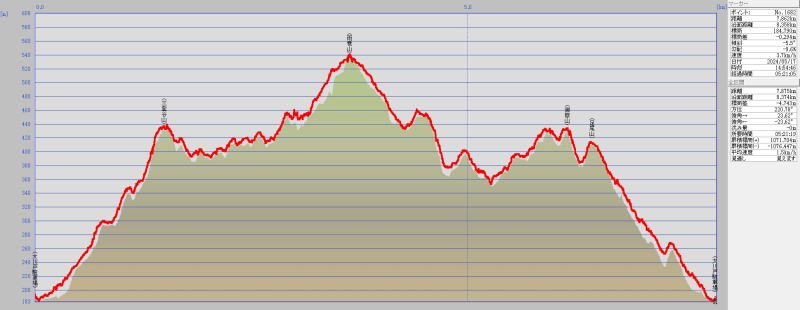

下小川駅前に駐車して盛金富士を周回しました。 |

10:26 下小川駅出発 10:34 登山口 11:01 イワウチワ群生地 11:27 イワウチワ群生地 11:55 盛金富士山頂(昼食) 13:12 下小川駅下山 歩程は4.3km,山歩時間は2時間45分でした。 |

| 「登山・花日記」さんの3月30日のブログで満開のイワウチワが紹介されていました。今日は春らしいすばらしい天気なので、盛りは過ぎたかなと思いながらも山歩方々出かけてみました。 下小川駅の駐車場は満車でした。土曜日と言うこともあり、県外ナンバーも沢山ありました。恐る恐る入っていったら大型車の間に隠れた駐車スペースがあり、幸先良いスタートとなりました。それにしても、すごい人気です。列車が到着したら5,6人のハイカーが降りてきました。 やはりこの山域のイワウチワは見事でした。人が集まるわけがあります。30分も歩くと群落が現れ、山頂直下まで続いています。花日記さんは、3月30日で満開と言うことでしたが、まだまだ元気な花が咲き誇っていました。思う存分鑑賞しては写真撮りに励みました。急傾斜で足場を確保するのが大変でした。 山頂では数人の方が昼食を取っていました。ほとんどが女性の方々です。幸運にもテーブルが一つ開いていたので、ゆっくりと腰掛け熱々のコーヒーをすすりながら昼食をいただきました。時折弾んだ声や笑い声の中で、久慈川を前景に萌えいずる山々を眺めて満足のひとときでした。 帰りがけに地元の「白山カタクリの里」に立ち寄ってみました。5,000㎡に咲き誇るカタクリはまだまだ見頃でした。 春の訪れを体一杯で感じ取った山歩でした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

登山口には格好の良いしだれ桜が満開でした。 |

イワウチワ群落です。斜面一杯に広がっています。 |

日の光を受けて輝いています。 |

ピンク色の縁が可憐です。 |

山頂からは名峰男体山が間近に望まれます。 |

シュンランの花も見られます。今年は遅いですか。 |

菜の花と里山は定番です。 |

白山カタクリの里も花盛りです。 |

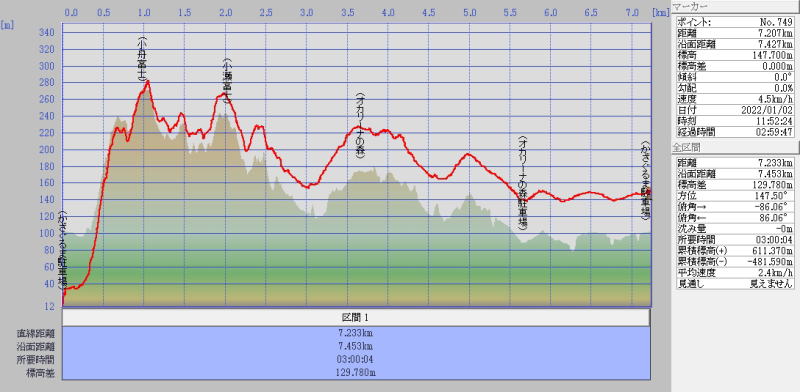

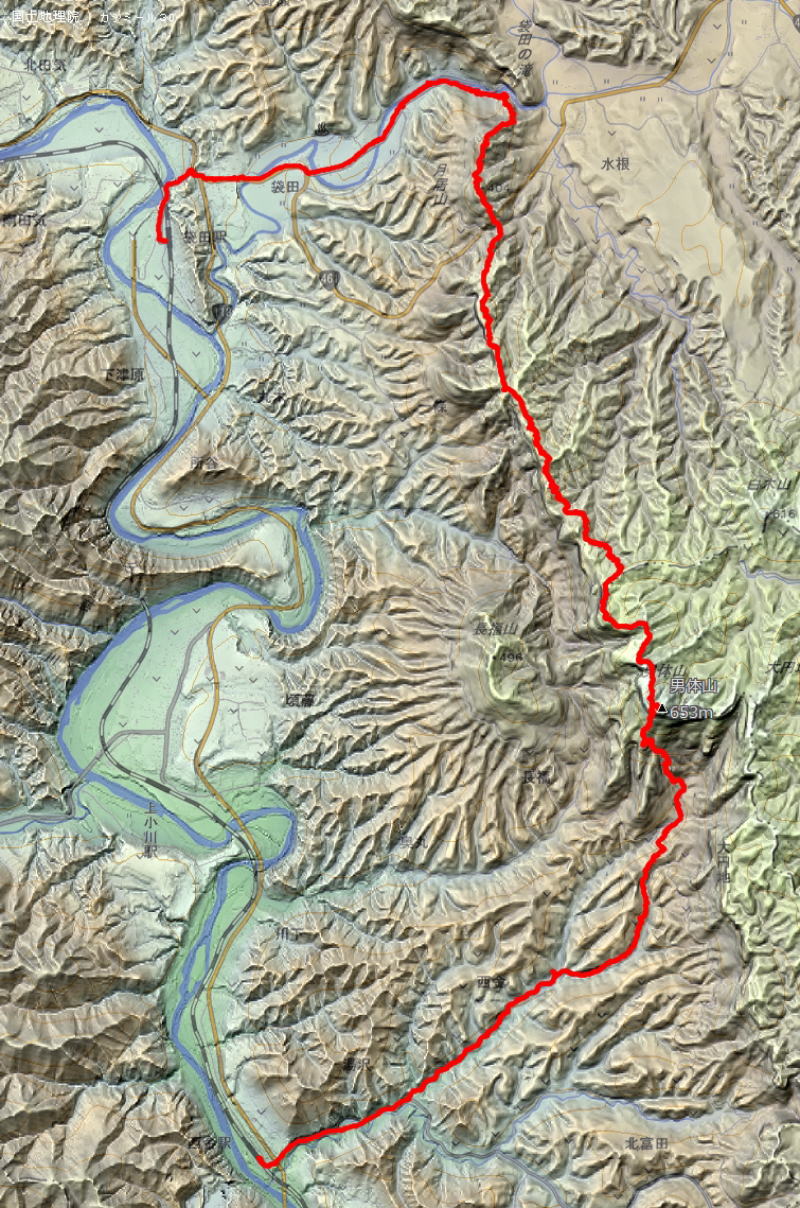

男体山から袋田の滝 2025.1.4(土)晴れ

| G P S デ ー タ | |

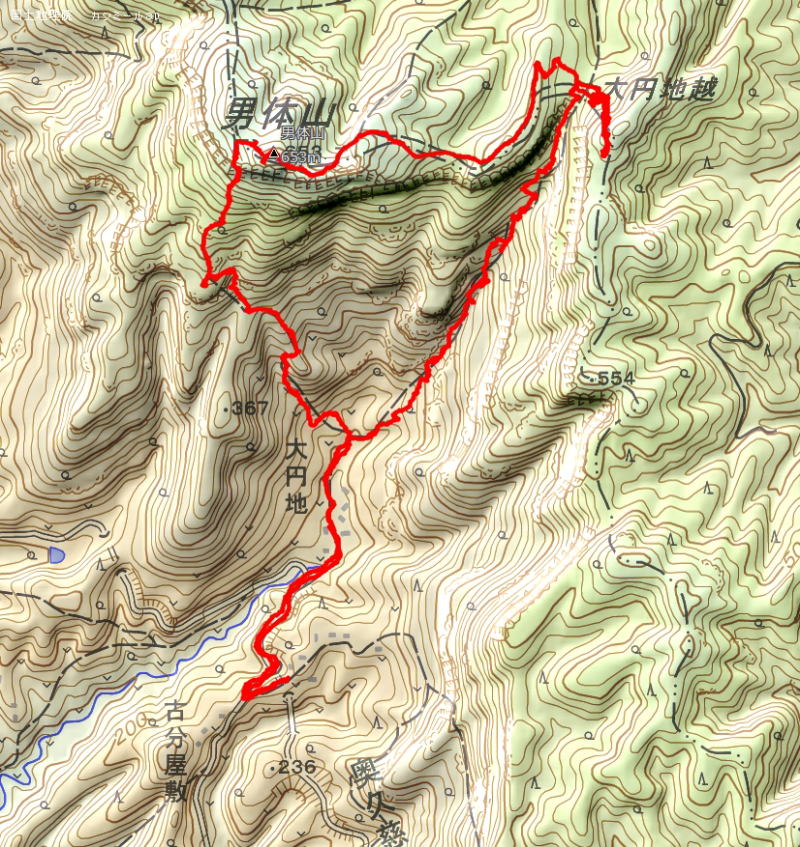

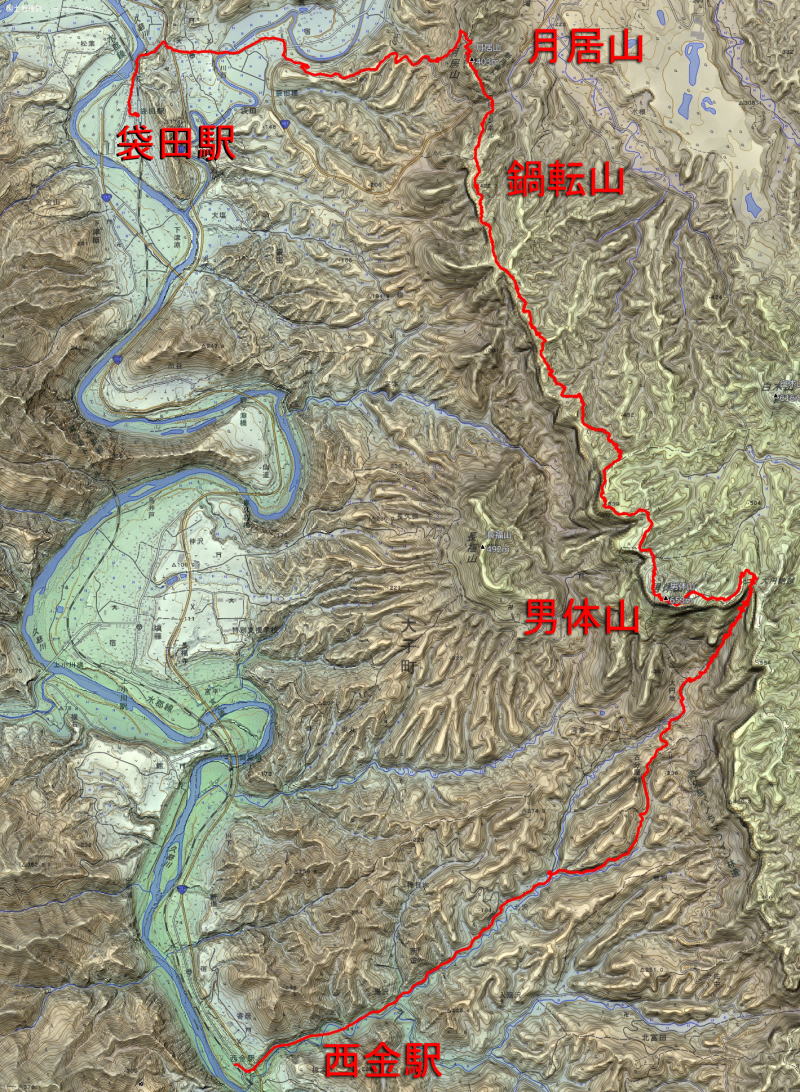

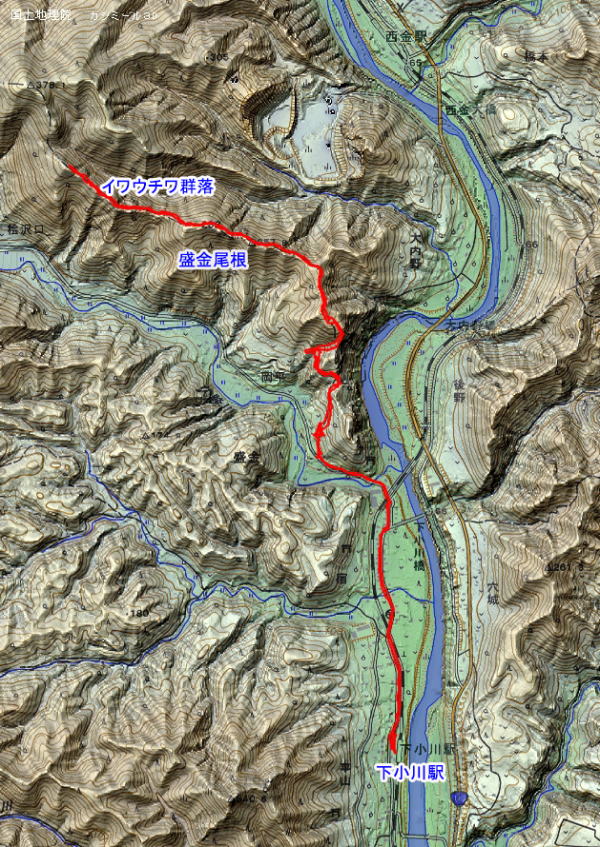

西金駅に軽トラを止めて歩き出し、大円地から健脚コースで男体山に登り、月居山を越えて袋田の滝に下りました。さらに袋田駅まで歩き水郡線で西金駅に戻りました。 |

7:54 西金駅出発 8:56 大円地 10:30 男体山頂 14:10 月居山山頂 14:57 袋田の滝 15:43 袋田駅 歩程は18.4km,山歩時間は7時間49分でした。 (山道は10.4km、道路歩きは8kmでした。) |

| 新年歩き初めは男体山にしようと思っていたのですが、前日の晩天気が崩れました。我が家の方では雨でしたが、翌朝晴れたことにより道路は凍結していました。不安を抱えながら出かけてみましたが、大子町に近づくにつれて雪に変わり路肩部分は白くなっていました。ノーマルタイヤと言うこともあり、西金までたどり着いたところで歩き出すことにしました。だんだんと雪深くなり、山々は雪化粧です。それでも大円地の駐車場には7台の車が止まっていて入山しているようです。体も温まっているところで、いざ健脚コースへと向かいました。 雪はどこまで行ってもたっぷり積もっています。足元に気を配りながらの登りです。下りよりは楽かなと思いながら、いつの間にか山頂です。富士山がうっすらと確認できました。辺りにチラチラと白いものが点在し、ピンと張った空気は新年の幕開けにふさわしいものでした。清々した気持ちで袋田への縦走路に入りました。こちらも雪がたっぷりで、土の登山道は隠れていました。男体神社分岐まではトレースがありましたが、それから先は全くありませんでした。新鮮な気持ちでどんどん進みます。登山道の凹凸が少なくなった分歩きやすい気がしますが、下りは滑りやすく脚に力が入ります。どうにかこうにか、月居山まで来ました。ここまでは袋田の滝から沢山の人が登ってきたのか、踏み固められていました。滑りやすい階段を慎重に、慎重に下りて無事滝まで到着です。沢山の観光客で賑わっていました。その中を、ただ一人黙々と袋田駅まで歩きました。50分ほどで駅です。15分ほどで列車が来て西金へと戻りました。山歩時間は2023年5月は7時間丁度でしたが、今回は50分ほど長くなりました。加齢と雪とどちらの影響が大きかったのか、再度無積雪期に試してみましょう。 思いもかけず雪山体験が出来ました。今年はいい年になれそうかなと、幸先良い年の初めに感激した山歩でした。 ★カメラ iPhoneSE2、キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

古分屋敷に近づくと男体山の薄化粧にときめきました。 |

大円地の駐車場は雪一色、それでも車が7台止まっていました。 |

展望岩からの男体山、雪化粧が少し溶けてきました。 |

山頂は真っ白です。朝から沢山の登山者で踏み固められています。 |

袋田への縦走路は、まだ誰も歩いていません。 |

ここは第二展望台です。遠望は少し霞んでいます。 |

第一展望台です。雪が溶け始めました。 |

月居山は日当たりが良いのか、雪が溶けているところが多いです。 |

滝まで下りてきました。この辺も雪景色です。 |

2024年の記録

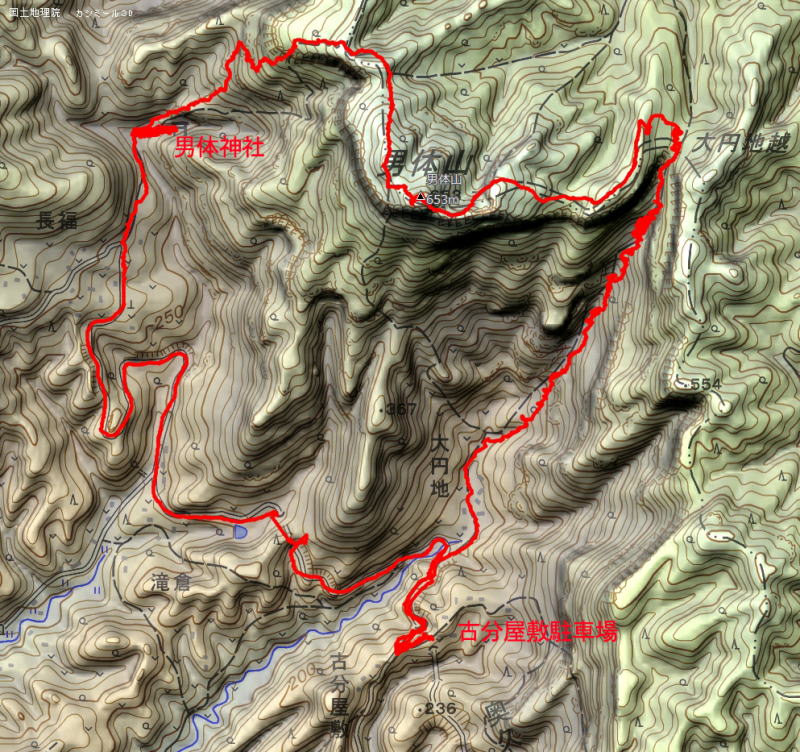

| G P S デ ー タ | |

古分屋敷駐車場から一般コースを登り,男体山頂を越えて男体神社に下山しました。その後は道路を歩いてもとの駐車場に戻りました。 |

9:32 古分屋敷駐車場出発 10:57 大円地越 11:47 男体山頂 12:40 男体神社分岐 13:11 男体神社 14:16 古分屋敷駐車場下山 歩程は10.1km,山歩時間は4時間44分でした。 |

| ようやくというか,やっと暑さも一段落したと言うことで,里山歩きとして奥久慈男体山に出かけてみました。 3連休の半ばと言うことで,さぞかし混雑しているのではと覚悟していきましたが,古分屋敷の駐車場は2台しか止まっていません。すいているかなと思って歩き出したら,下の方は満車もいいところで道路脇に隙間がないほど駐車していました。相変わらずの人気です。 体も重いので一般コースを登り,昼食は櫛が峰の方で採ろうと計画していましたが,昼前に下山してくる方が多く山頂はすいていそうなので山頂を目指しました。昼時でしたが山頂には2組だけで,久しぶりにゆっくりしました。千葉方面からの家族連れが茨城百景を楽しんでいました。気温は上がってきましたが,日陰に避難する程ではなく岩場で熱いコーヒーをおいしくいただきました。眺望も良く,季節は確実に秋の深まりを感じさせてくれました。 戻るのも興ざめなので,男体神社へ下りて道路を歩くこと60分,駐車場に戻りました。大汗をかくこともなく,快適な里山歩きを堪能した一日でした。 ★カメラ iPhoneSE2 |

男体山頂の「茨城百景」の碑です。昭和25年に立てられています。 |

山頂からの展望です。夏山のイメージですが,遠くがよく見えます。 |

男体神社に下りました。後ろに滝があります。 |

黒光りする岩に水がしたたり落ちています。幻想的です。 |

| G P S デ ー タ | |

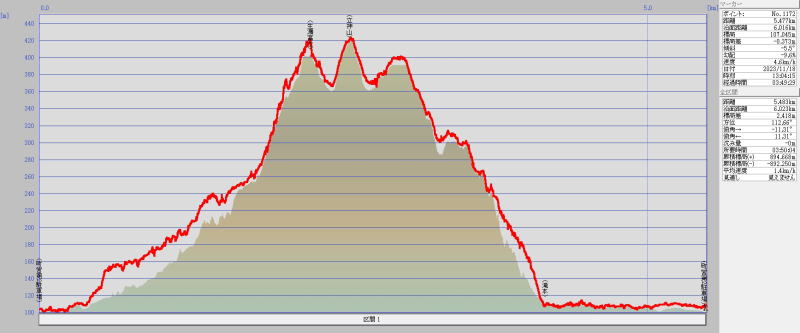

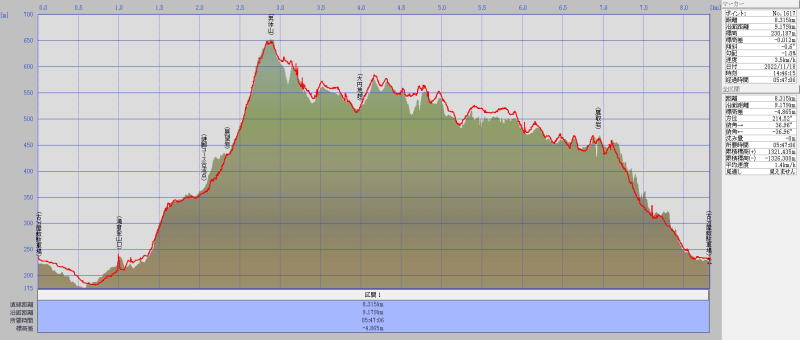

大川戸駐車場から三登谷山に登り,ヒメシャガを見て雨巻山に登り御嶽山,足尾山と周回しました。 大川戸駐車場から三登谷山に登り,ヒメシャガを見て雨巻山に登り御嶽山,足尾山と周回しました。 |

9:34 大川戸駐車場出発 10:28 三登谷山 11:36 ヒメシャガ群生地 12:08 雨巻山山頂 13:56 御嶽山 14:18 足尾山 14:55 大川戸駐車場下山 歩程は8.3km,山歩時間は5時間21分でした。 |

| 3月28日に最後の白内障手術をして1ヶ月半ほど静養していました。久しぶりの山歩きで少し体が重そうな感じでしたが,どうにか雨巻山のヒメシャガに間に合うことが出来ました。 この日は天気がすこぶる良くて平地では暑いという陽気でしたが,山の中は緑一色でやや強めの風が気持ちよく通り過ぎてくれ快適でした。ヤマツツジの花はすっかり消えてしまい,いささか殺風景な景色ですが,萌えだした新緑は一段と鮮やかさを増していて里山歩きの醍醐味を堪能しました。 この時期唯一といったお花畑のヒメシャガ群生地ですが,盛りを過ぎたとはいえあまりの花の数の少なさにびっくりしました。株が減ってきてしまったのか心配ですが,辺りの環境は特に変わっていません。よく見ると花のない小さな株は群落を作っていてこれから期待が持てそうです。次回を期待しましょう。 お昼は雨巻山頂のテーブルでカップラーメンを作りました。ブナが大きく茂っていて,素晴らしい森のレストランに招待されたようでした。ごちそうさまでした。白内障手術のおかげで,辺りの木々の明瞭度が格段にアップしました。こちらも感謝です。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ iPhoneSE2 |

三登谷山からの日光連山です。前景は古賀志山と宇都宮市街でしょうか。 |

縦走コースからの筑波山です。 |

ヒメシャガ咲いていました。 |

盛りは過ぎていました。群生地が小さくなってきているようで心配です。 |

雨巻山頂です。森のレストランで昼食です。 |

御嶽山からの下りは緊張する急傾斜の岩場です。 |

奥久慈男体山 2024.3.10(日)晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ | |

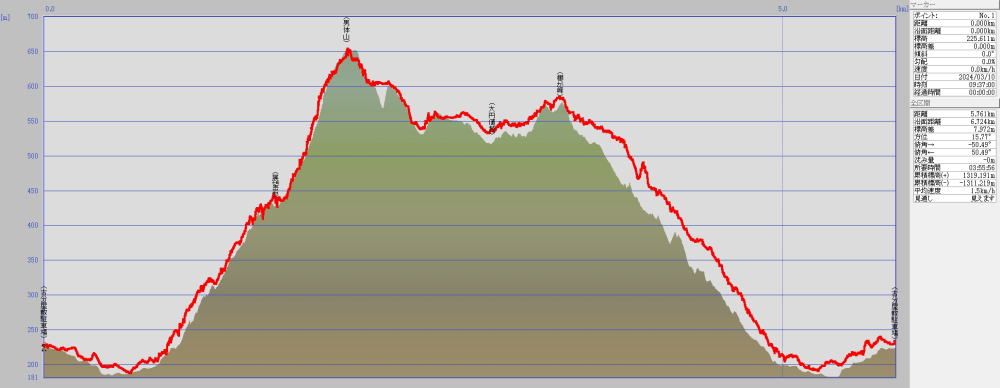

古分屋敷駐車場から健脚コースで男体山に登り,大円地越に下りてから櫛が峰方面へ足を伸ばして,古分屋敷駐車場に下山しました。 |

9:37 古分屋敷駐車場出発 10:24 展望岩 11:09 男体山頂 11:50 大円地越 12:36 櫛が峰(昼食) 13:33 古分屋敷駐車場下山 歩程は6.7km,山歩時間は3時間56分でした。 |

| 一昨日の雨みぞれで畑仕事も出来そうもないので,天気も良さそうなことからブラリと奥久慈男体山へ出かけてみました。 西金駅から古分屋敷方面へ入っていくと,道路脇に雪が目立つようになってきました。駐車場に着くと山肌に結構白いものが目立ちます。古分屋敷駐車場は私がはじめてでした。今日は皆さん雪で警戒しているのかなと思って歩き出したら,下の駐車場は満車で,路肩にも止まっていました。やはり日曜日です。宇都宮,つくば,いわきなどのナンバーが並んでいました。 鷹取岩まで行けるかなと思い,健脚コースを登り始めたら登山道にはしっかりと雪が残っています。滑りやすく,しっかり鎖につかまりながら慎重に登ります。上の方から賑やかな声が聞こえます。雪道にテンションが上がっているのか,驚いているのか。それにしても滑落が多いとの貼り紙が出ているので,念には念を入れて鎖を頼ってしまいました。 山頂直下に着くと雪はさらに深くなり,それが押し固められていい案配の階段が出来ていました。夏道より楽に山頂にたどり着けました。展望は良好です。11時を回っても富士山が確認できました。そして日光連山,高原山と久しぶりの山頂での展望を満喫しました。山頂には若い女性グループが食事をしていたので,遠慮して休憩無しで大円地越に向かいます。こちらも雪が深いです。登りよりも滑りやすく,何度か転んでしまいました。軽アイゼンがあった方がよかったなあと後悔しました。どうにか大円地越です。 さて,鷹取岩はどうかなとみると,一人の踏み跡がありました。行けるとこまでと思い登り始めたら,足跡は途中で引き返していました。なんとか尾根に出て男体山を眺めながらお昼でも食べようと必死で這い上がりました。やっとたどり着いた櫛が峰からの男体山は絶景でした。雪をまとった光景はなかなか見られません。雪の貼り付いていない岩場に腰掛け,男体山を眺めながらコンビニ弁当を頬張りました。非日常的ななんとも言えない味でした。ごちそうさまでした。 この先は無理なようです。時間はまだありますが,雪山を吹き抜けてくる風が,ことのほか冷たく感じてきたので早めの下山としました。思いがけない雪深い登山で新鮮味に浸った山歩でした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

健脚コースの尾根にでると男体山はしっかりと雪化粧していました。 |

展望岩からは富士山が見られました。 |

山頂からの日光男体山と連山です。 |

高原山も真っ白です。 |

高鈴山も雪化粧しているようです。 |

大円地越への下りも雪深い道でした。 |

そして櫛が峰への登りには踏み跡がありません。 |

櫛が峰からの男体山です。雪をまとっているのが珍しく見とれてしまいました。 |

古分屋敷駐車場からの櫛が峰です。チラチラと雪が見えます。 |

2023年の記録

| G P S デ ー タ | |

第2駐車場から生瀬富士,立神山を経て袋田の滝下の滝本へ下山,第2駐車場へ戻りました。 |

9:14 町営第2駐車場出発 10:35 生瀬富士山頂 11:06 立神山 12:43 滝本へ下山 13:04 町営第2駐車場 歩程は6.0km,山歩時間は3時間50分でした。 |

| 娘夫婦が新しい靴を買ったので足慣らしをするため,紅葉盛りの袋田周辺の山として生瀬富士を選んでみました。朝は霧が立ちこめて見通しが悪かったのですが,駐車場に着く頃には絶好の秋晴れになりました。案の定,お客様も一杯で第1駐車場は満車,第2駐車場もあらかた埋まっているような状況でした。本当に袋田の滝は茨城を代表する観光地でした。登山姿の人も沢山います。山も混雑するかなあと少し不安になりました。 登り初めはまばらな登山者でしたが,山頂近くになると大渋滞でした。山頂は狭いので5,6人で一杯です。早々に茨城のジャンダルムに向かおうとしたらこちらも大渋滞です。行きと帰りの人がすれ違うのが大変です。大きな声で「少し待っていてください」と片側通行をお願いしています。圧倒されてしまいパスして先へ向かいました。誰が名付けたのか「茨城ジャンダルム」,すごい人気です。穂高連峰のジャンダルムを模した天使のプレートは3回も盗難に遭っていて今は見られないそうです。登山者にしてはマナーの悪い人が来るようですね。困ったものです。 その先の立神山山頂も沢山の人でお湯を沸かすスペースがなさそうです。仕方が無い,先へと進み名も無いピークでどうにかスペースを見つけ,カップラーメンをいただきました。週末登山はなかなか我が物顔には行きません。妻はそれが楽しいといいいます。 紅葉は鮮やかさが乏しく,葉もだいぶ落ちてしまいました。残暑が長く,秋の訪れが遅かったせいでしょうか。目の覚めるような絶景は見られませんでした。 とにかく予定のコースを歩けたので満足としました。帰りはもぎたてのリンゴを食べようと言うことで,生瀬のりんご園に立ち寄り帰宅しました。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ iPhoneSE第2世代 |

第2駐車場から生瀬富士の勇姿が望まれます。 |

滝本近くになると袋田の滝が見えてきます。 |

急斜面が多く,ロープが至る所に張り巡らされています。 |

月居山も目の前にそびえています。 |

| G P S デ ー タ | |

大川戸駐車場から雨巻山を周回しました。。 |

9:09 足尾山尾根取り付き(GPSログをONにしなかったためここから記録) 9:45 足尾山 10:03 御嶽山 11:36 雨巻山山頂(昼食) 13:22 三登谷山 14:01 大川戸駐車場下山 歩程は7.5km,山歩時間は4時間52分でした。 |

| 明日からは前線が停滞して雨模様になるという予報なので,足慣らしに雨巻山を歩いてきました。 早くも新緑の季節は終わり,山々は濃い緑に覆われています。そろそろ梅雨入りの季節を思わせるようなたたずまいでした。日差しのあるところは暑いのですが,男体山の時と同じように木立に入ると涼しさを感じます。それでも猪転げ坂のような急坂を登るとどっと汗が噴き出します。足尾山から雨巻山までは結構な汗でした。雨巻山頂のブナの森に着いたときにはほっとしました。設置されている温度計は18℃を示していて,ひんやりと心地よいもので食が進みました。 ヒメシャガの群生地を訪れたら,ほんの2輪の花が迎えてくれました。今年も会えて良かった。ヒメシャガの代わりにコアジサイが目立ちました。この季節白い花が目立つようです。ゆっくり周回して駐車場に着いたらマイクロバスを含めて沢山の車が駐車していました。 相変わらずの人気の山でした。男体山のハードな山歩きと比べて,のんびしたゆとりの山歩もいいものでした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ iPhone8 |

雨巻山頂からけいそく山を望みます。ヤマボウシが咲いています。 |

三登谷山近くになると筑波山がよく見えます。 |

ヒメシャガの名残花が2輪咲いていました。 |

ヒメシャガの花はほとんどしぼんで実になっていました。 |

登山道にはコアジサイの花が可憐に咲いていました。 |

下山するとエゴノキの花が満開でした。 |

| G P S デ ー タ | |

西金駅から一般コースで男体山に登り,月居山まで縦走して袋田駅まで歩きました。 |

8:34 西金駅出発 9:41 大円地 男体山登山口 10:37 大円地越え 11:36 男体山山頂(昼食) 14:13 鍋転山 14:42 月居山 15:35 袋田駅下山 歩程は17.8km,山歩時間は7時間丁度でした。 |

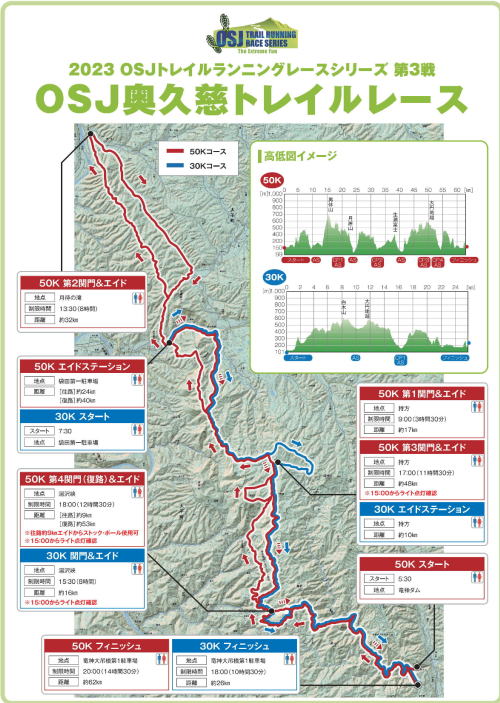

| どうにかと言ったところで,今年も田植えを済ますことができました。田植え機の故障があったりで気も体もぐったりしました。腰でも伸ばそうと少し長めの山歩きとして,男体山から月居山を歩いてみました。 今年は気温の上がりが異常なほど早く,一昨日あたりから真夏日が続き今日も真夏日の予報で覚悟して出かけました。予報通り,駅からの舗装道路の暑さは格別で早々にTシャツ1枚になりましたが,したたり落ちる汗にはまいりました。それでも山の中に入ると木立に覆われて,涼しいことこの上ない状況です。登りであることを忘れるほど楽に歩けました。 しかし今日は異常な雰囲気です。登山口から黄色いPower BarのテープとOSJの標識がどこまでいっても途切れません。冷たい飲み物でも提供してくれる休憩所でもあるのかと疑問に思いながらの山歩でした。この暑さのせいか登山客はおらず,不思議に思いながら鍋転山まできてしまいました。ベンチで休憩していると,うら若い短パン姿の女性が駆け上がってきました。袋田の第1駐車場はどのくらい先かと訪ねられましたが,あるにはあるがはっきりしたことはわからないと答えたら,5月28日にトレランの大会があるとのことで,今日はその下見だと言うことです。やっと謎が解けました。30キロと50キロのコースがあり,月待の滝から竜神大吊橋まで走るそうです。気の遠くなるような大会に驚きました。ひ弱そうなこの女性に完走できるのか疑問でしたが,颯爽と走っていく姿に忍者のような雰囲気を感じて,すごい人もいるものだと感心しました。 月居山を過ぎると列車の時刻が気になり出しました。袋田駅からの列車の時刻が裏覚えで,30分も早く発車すると思い焦りました。これに乗れないと1時間後です。忍者のような走りは無理で,とにかくできるだけ早歩きで駅へと向かいました。そして間に合ったと思ったら,発車はあと30分余裕がありました。どっと汗が噴き出し,自販機の強炭酸水をめい一杯飲んだらやっと落ち着きました。メモを持ってくるべきでした。 いろいろありましたが,トレランにはほど遠いが,どうにか歩けて良かった,良かった。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

登り始めて間もなく,この黄色いテープが延々と続いていました。 |

そしてこの表示板,何かの大会用には間違いないと思いました。 |

男体山の山頂は静かでした。一人静かにおにぎりを頬張りました。 |

ここは白木山の分岐です。白木山方面にも黄色いテープがあります。 |

月居山につきました。このあたりから袋田駅の列車時刻が気になり出し ました。 |

トレランのコースです。50kmのコースはさすがに長いです。 |

5/28に行われるトレランの大会です。過酷なレースのようです。 |

|

| G P S デ ー タ | |

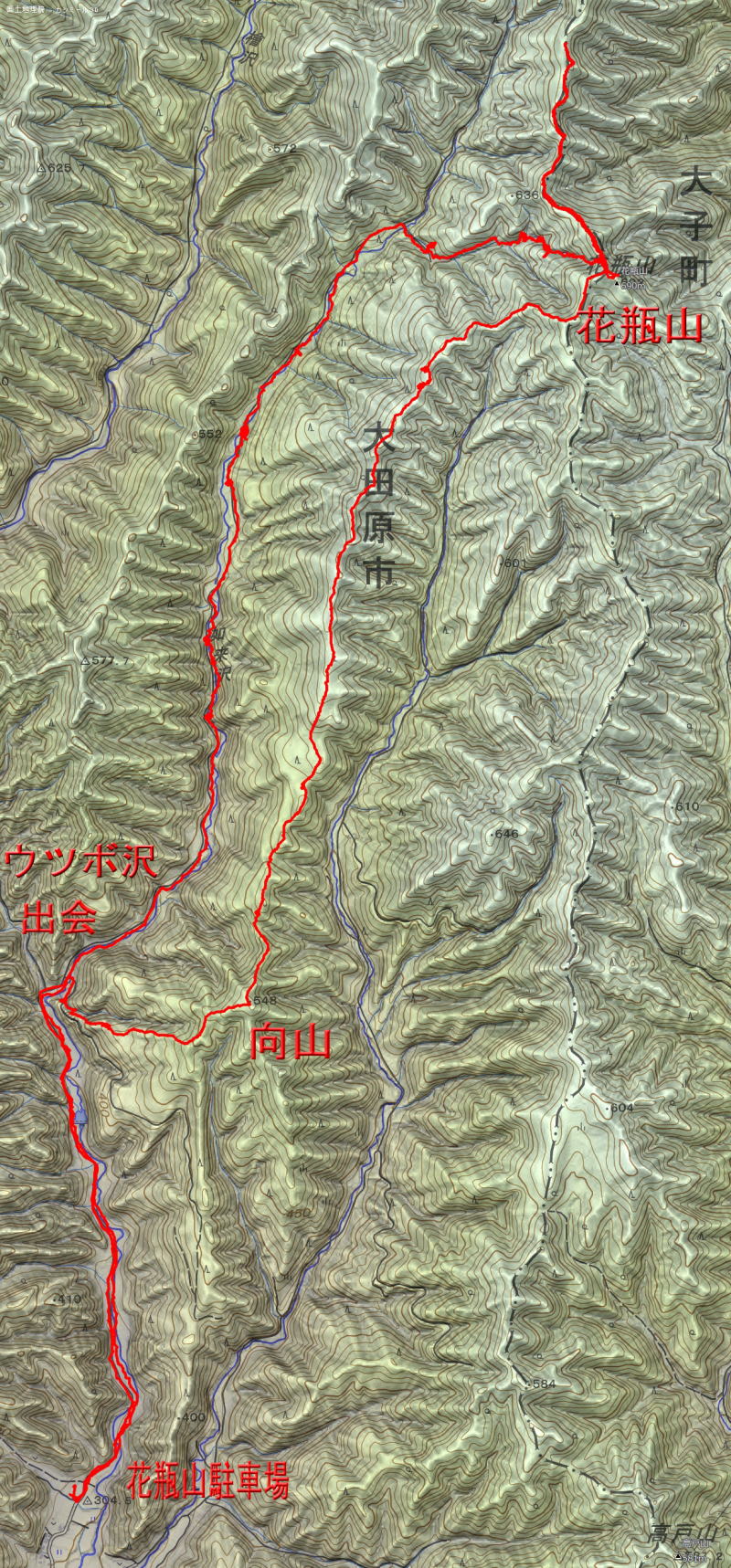

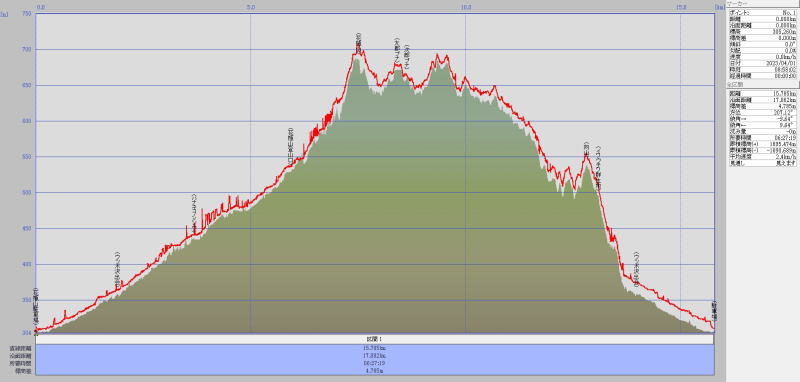

花瓶山駐車場から如来沢を遡り,花瓶山,太郎次郎ブナ,向山を周回して戻りました。 |

8:58 花瓶山駐車場出発 10:42 花瓶山登山口 11:23 花瓶山山頂(昼食) 12:11 次郎ブナ 12:18 太郎ブナ 12:45 花瓶山 14:22 向山 15:10 ウツボ沢出会 15:25 花瓶山駐車場下山 歩程は17.1km,山歩時間は6時間27分でした。 |

| 今年は春の訪れが早く,桜の開花が例年より10日も早く3月末には満開になりました。花瓶山も花盛りというレポートが沢山寄せられているので是非ともという思いで出かけてみました。 土曜日と言うことで,集落近くの花瓶山駐車場には6割近く駐車していました。地元の山の会が提供している場所で,案内板のところに控えめに協力金300円を入れる箱が設置されていました。草刈りやら桜の木を植えたりとお骨折りに感謝です。 花はというと,ハナネコノメソウも盛りは過ぎたもののどうにか見ることができ,イチリンソウ,ショウジョウバカマ,ネコノメソウ,カタクリ,シュンラン,そして圧巻のイワウチワと春のすべてをつかみ取ったようなお花見三昧でした。カタクリとイワウチワの大群落を同時に見ることができたのは初めての体験で胸躍る思いがして,写真撮りにしばし時の過ぎるのを忘れてしまったひとときでした。 それにしても優雅な名前の花瓶山,多くの方が引きつけられるのがよくわかった山歩でした。さあ,お花見の後は田んぼ仕事が待っています。 ★カメラ ニコンD850 24-120ミリ |

ハナネコノメソウは水がしたたり落ちる岩場に咲いていました。 |

沢沿いにはイチリンソウの群落があちこちに見られます。 |

ショウジョウバカマも目につきました。 |

花瓶山登山道に咲くネコノメソウです。ハナネコノメソウより地味です。 |

カタクリも盛りでした。稜線のあちこちに群落があります。 |

登山道にはシュンランが咲いています。 |

最後の斜面にはイワウチワの大群落です。 |

白いものからピンクの濃いものと豪華です。 |

つい一緒に撮ってみたくなりました。 |

日が当たると鮮やかさが浮き出てきます。 |

| G P S デ ー タ | |

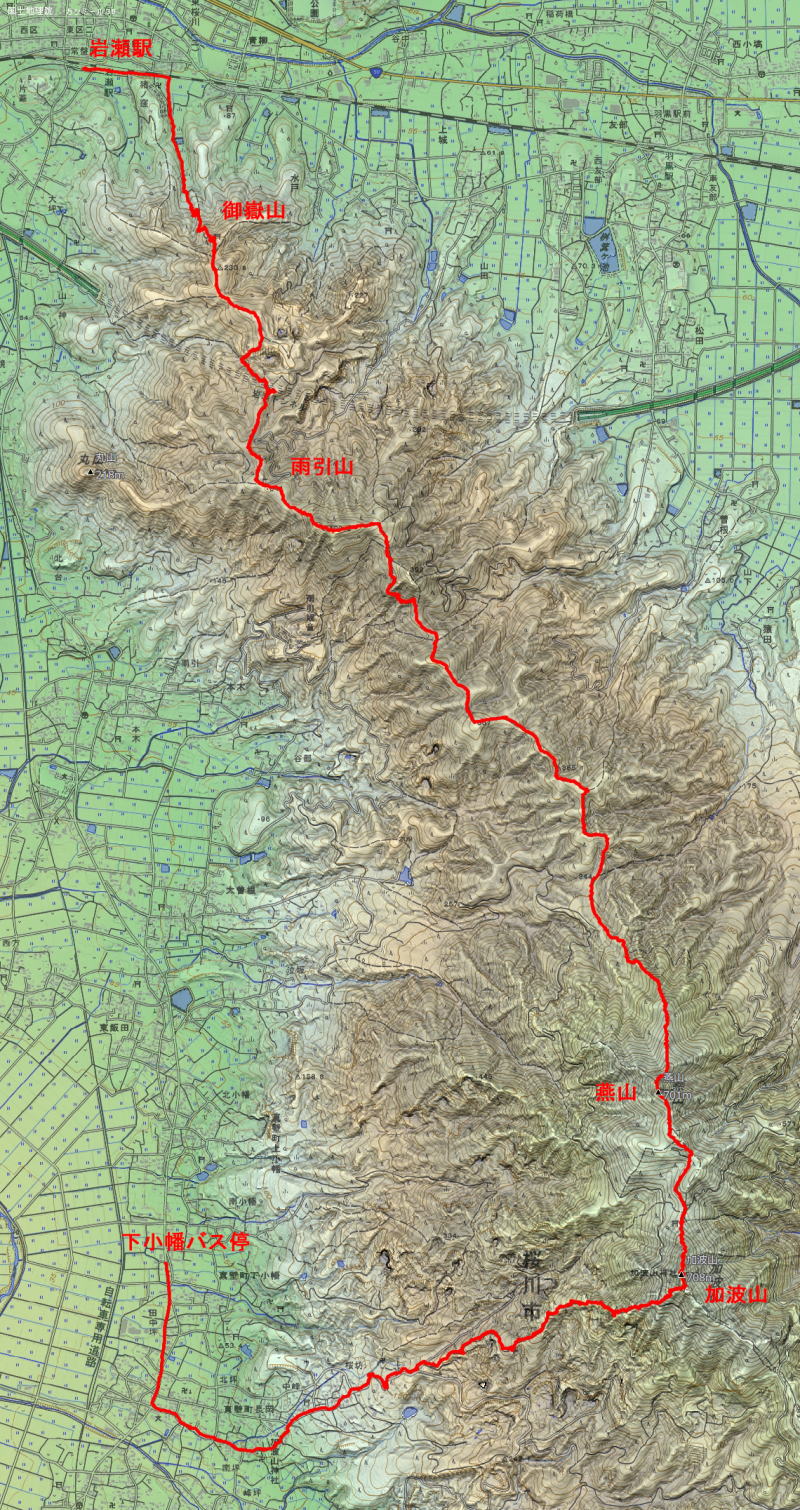

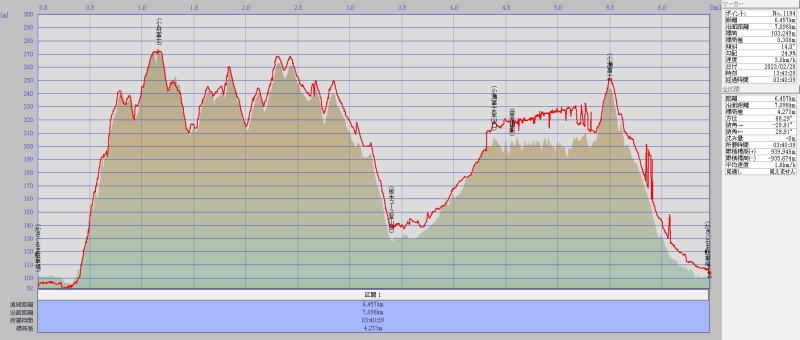

岩瀬駅南の無料駐車場から御嶽山,雨引山,燕山,加波山を縦走して真壁の下小幡バス停に下山し,桜川市の山桜GOバスで岩瀬駅に戻りました。 |

7:08 岩瀬駅南無料駐車場出発 7:42 御嶽山 8:45 雨引山 11:11 燕山 山頂で昼食 12:02 加波山 13:47 真壁 下小幡バス停下山 歩程は17.1km,山歩時間は6時間40分でした。 |

| 難台山に登ったとき,ひときわ大きなスケールの筑波連山をみて挑戦してみようかなという気持ちがわいてきました。しかし,11時間ほどの山歩は高齢者には非常にきついし,早起きもつらいので,なかなか踏ん切りがつきません。それならと,途中で下山してバスで戻ってくるという方法を見つけ出し,出かけてみました。 5時に起床,6時前に自宅を出て7時過ぎには登り始めました。岩瀬駅の南側にはサイクリングコースの起点にもなっているので,無料の駐車場があります。土曜日ということもあり6割ほど埋まっていました。いつもは北口から線路沿いに御嶽山を目指すのですが,南口からもスムーズにたどり着けました。山歩の高齢者が行き交っています。御嶽山までは朝の散歩に丁度いいようです。少しひんやりした朝ですが,御嶽山まで登ると汗ばんできました。予報通り,初夏のような陽気で空は霞んでいます。雨引山からの絶景は今ひとつはっきりしませんでした。それでも数組のグループが眺望を楽しんでいました。そしてトレランの若者たちは疾風のように通り過ぎてゆきます。走る人が多いのには驚きでした。 燕山への登りに入りました。これまでの尾根道とは異なり,延々と丸太の階段が続きます。701mの標高はきついです。汗がしたたり落ちるのはいつ頃だったのか,遠い昔のことがよみがえってきて辛さを増してきます。どうにかたどり着いたときには,スポーツドリンクのありがたさが身にしみました。早めの昼食にしました。 落ち着いてきて,この先どうしようと思案したら,戻るよりは加波山を経て真壁地区へ下山した方が楽なようなので,加波山を目指しました。加波山登山口までは電波塔の管理道路に出てしまい,興ざめですが登山者の数はめっきり増えてきます。若い女性が多いのには意外でした。 加波山からの下山コースは想像以上に長く,脚にきます。登山道はよく整備されていますが,とにかく延々とした下りが続きます。やっとの思いでバス停に着いたときにはほっとしました。 バスは,桜川市が民間バス会社に委託している「山桜GO」で,筑波山口から岩瀬駅まで1時間に1本程度運行されていて,全区間200円の均一料金です。本当にありがたいことです。車内では,桜川市の観光名所や特産品などを紹介するアナウンスが流れています。これを利用すると,筑波連山縦走もだいぶ楽になりそうです。ちなみに,筑波山口から岩瀬駅までタクシーを利用すると8,000円ほどかかるのですから,大助かりです。筑波山口の最終便は18時37分ですので,暗くなって下山してもなんとかなりそうです。でもこの年ではもう無理です。 バスのおかげで筑波連山の半分ほどを歩き通すことができました。「歩いた」という充実感に満たされた山歩でした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

御嶽山への登山口には,清潔なトイレと新しい案内板が設置されていました。 |

御嶽山から富谷山と岩瀬の市街地が見渡せます。 |

雨引山まで何カ所か手作りの休場が設けられています。 |

雨引山からは筑波山の勇姿が見事です。寒いと富士山がよく見えるのですが。 |

やっと燕山に着きました。後ろに筑波山がそびえていますが木立が多くてよく 見えません。標高701mの割には残念です。 |

そして加波山まで脚を伸ばしました。有名な「自由の魁」が目立ちます。 |

真壁地区へ下山するときれいに手入れされた桜観音のお堂がありました。 |

筑波山からから岩瀬まで桜川市で運行している山桜GOです。観光アナ ウンスが流れます。真新しい清潔なバスです。 |

| G P S デ ー タ | |

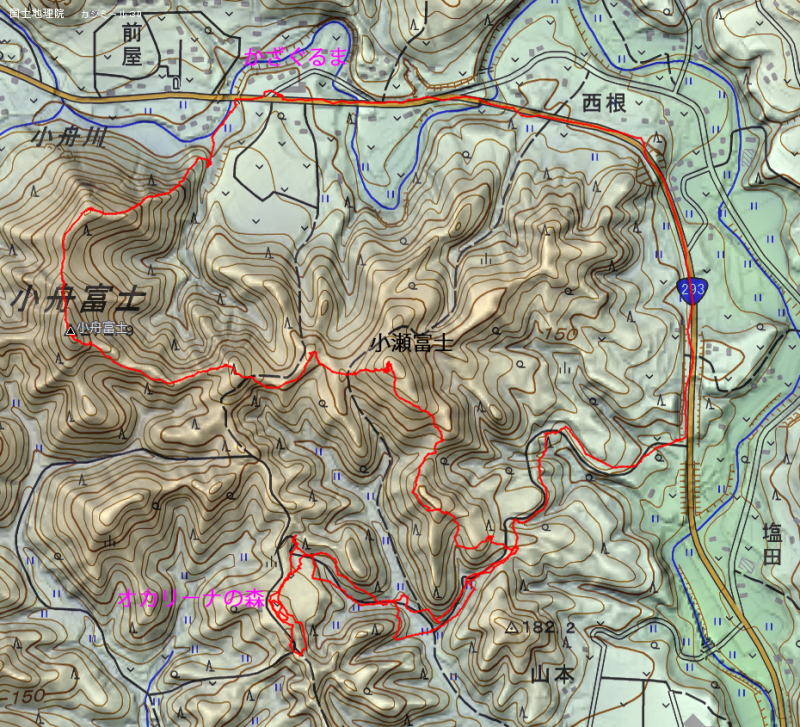

物産センター「かざぐるま」から小舟富士を経て,おがわふれあいの森の縁を回り小瀬富士を経て「かざぐるま」に戻りました。 |

10:03 「物産センターかざぐるま」駐車場出発 10:50 小舟富士 山頂 11:58 板木コース登山口 12:16 小瀬富士登山口 12:21 登山道のふくらみで昼食 13:14 小瀬富士 山頂 13:18 「かざぐるま」駐車場下山 歩程は7.1km,山歩時間は3時間40分でした。 |

| 3日間,体のだるさと鼻水で伏せってしまいました。4日目の今日は幾分気分が良くなってきたので,汗でもかけばスッキリするのではと近場の里山として小舟富士を周回してみました。最高気温も18℃になる予報で期待が持てます。 登山口の「物産センターかざぐるま」につくと,数組のハイカーが準備をしています。けいそく山ほどではないにしても人気の山になったものです。「富士山が見えるかも!」という案内板にも引きつけられます。渾身の一枚ともいえる「富士山」の写真がその脇に掲げられていました。 登山道はよく整備されています。そして案内標識や山頂の看板も新しくなり,素晴らしいハイキングコースとなりました。きょうは富士山眺望にしては気温が上がりすぎで,すっかり春霞となり今一の展望です。しかし汗ばむのには最高で,「おがわふれあいの森」まで脚を伸ばしてみました。アップダウンの頻繁な尾根歩きで,途中若い女の人に声をかけられました。「トレーニングですか,10kg位あるでしょう,結構な荷物ですね。」「お昼にコンロが入っているのです。」その後,妻が聞いたところによると,仕事の休憩時間に歩いているのだとのこと。いやぁー,女一人ですごいなあと驚きました。歩くスピードが違います。 ふれあいの森につく頃,70代後半の女性グループに出会いました。この人たちは歩くのが遅く,先へ行ってと譲ってくれました。結構な年を召されていて,すごいなあと又驚きました。ダブル驚きのいい山歩でした。杉花粉が非常に多いという予報でしたが,二人とも鼻水が止まりませんでした。これが花粉症というのか,それとも寒暖の差が激しくなってきて風邪を引いたのか,どうもはっきりしません。 それにしても,家の中で伏せっているより実にスッキリした気分になりました。出かけて良かった一日でした。 ★カメラ iPhone8 |

小舟富士山頂付近から日光連山が見えます。 |

そして高原山(釈迦ヶ岳ですね)も連なっています。 |

ひときわ白いのは那須連山です。 |

こちらは奥久慈男体山方面です。 |

おがわふれあいの森方面からの登山口です。さかんにPRしています。 |

こちらは小瀬富士への登山口です。華やかですね。山頂まですぐです。 |

小瀬富士山頂には親しみやすい立派な看板が立てられました。 |

かざぐるまに置かれている立派なパンフレットです。 |

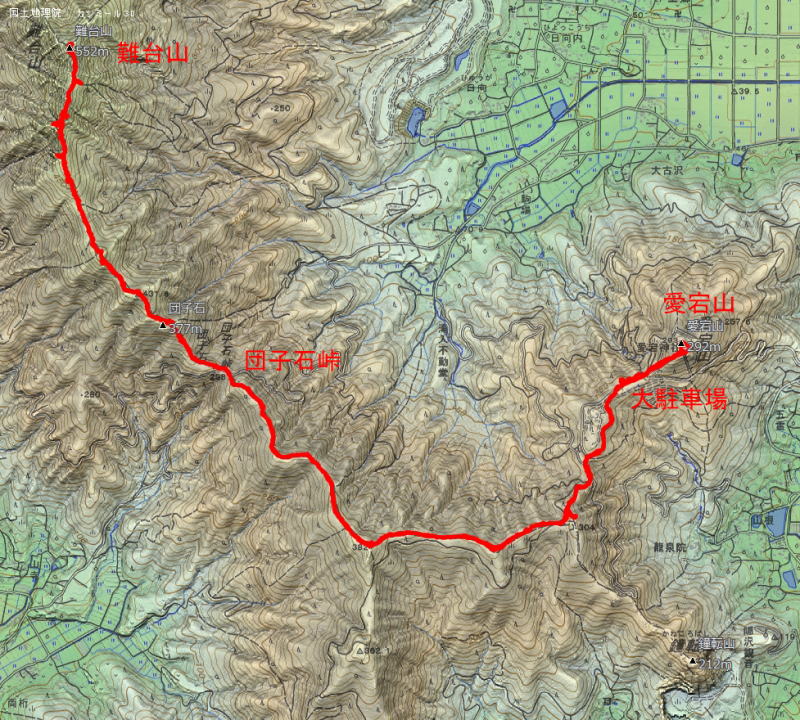

愛宕山から難台山 2023.2.17(金)晴れ

| G P S デ ー タ | |

愛宕山大駐車場から団子石峠,難台山と進み,元に戻ってから愛宕山を往復しました。 |

913 愛宕山大駐車場出発 10:24 団子石峠 11:44 難台山頂(昼食) 13:45 団子石峠 14:49 愛宕山大駐車場 15:10 愛宕山 15:18 愛宕山大駐車場 歩程は13.8km,山歩時間は6時間6分でした。 |

| 久しぶりで茨城県南部の難台山に登ってみました。前回は岩間駅から難台山,吾国山を縦走して福原駅まで歩きましたが,それは12年前の話,現在は無理なことで難台山のみ往復しました。 登山口は岩間の愛宕山大駐車場で,平日とはいえハイキングやら参拝やらと結構な車です。周辺が天狗の森公園になっているので高齢者の山歩コースになっているようです。数組の高齢者グループが難台山へと向かいました。皆さん常連のようで,毎日来ている方もいるようです。同年配でも結構なスピードで追いついていけませんでした。 大駐車場は稜線上にあるので登りは楽なはずですが,小刻みなアップダウンが頻繁にあり疲れました。それでも所々に展望台と称するところがあり,筑波連山が圧倒的なスケールで目の前に迫ってきて感激しました。茨城の山並みではさすがに別格です。60才台の初めには幾度となく縦走しては脚腰を鍛え,キリマンジャロ登山に備えたことを思い出しました。今はできるかなあ。 難台山山頂ではコンロを持ってきたので,いつもの鍋焼きうどんを味わいました。ドリップコーヒーと合わせて格別なランチをいただきました。いつもながら,この季節の暖かいものには感激します。後から来た若者たちは休むことなく吾国山方面へと歩き去って行きました。10年前はあのぐらい歩けたのになあと,10年の歳月の長さをしみじみと感じました。 帰りはのんびりと戻りました。愛宕山大駐車場には,さらに車が増えていました。展望を求めて上がってくるのでしょうか。元日に初日の出には満車になるとか,本当に眺めのいい場所です。ついでに愛宕神社のある愛宕山にも登ってみましたが,100段以上もある階段は下山後の脚には結構な負担となり,再度気合いを入れて登りました。 久しぶりの難台山,霜どけの登山道には難儀しますがよく整備されたいいコースでした。同行の方の話では,地元山の会が下刈りや滑り止めの丸太を打ち込んでいるとか,そういえば登山道の至る所に細い丸太が沢山ありました。感謝です。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

登りはじめて間もなくの展望台から愛宕山がよく見えました。 |

団子石です。この後奇岩が出現します。 |

筑波山が目の前です。 |

そして足尾山と加波山が連なっています。 |

これは奇岩の一つ,屏風岩です。 |

山頂には石の祠が祭られています。 |

山頂には立派な展望プレートが設置されています。 |

日当たりの良いところに満開のヤブツバキがありました。 |

足尾山と丸山,加波山の連なりがいい感じです。 |

団子石峠には巨大な看板があります。岩間から福原までの縦走コースです。 |

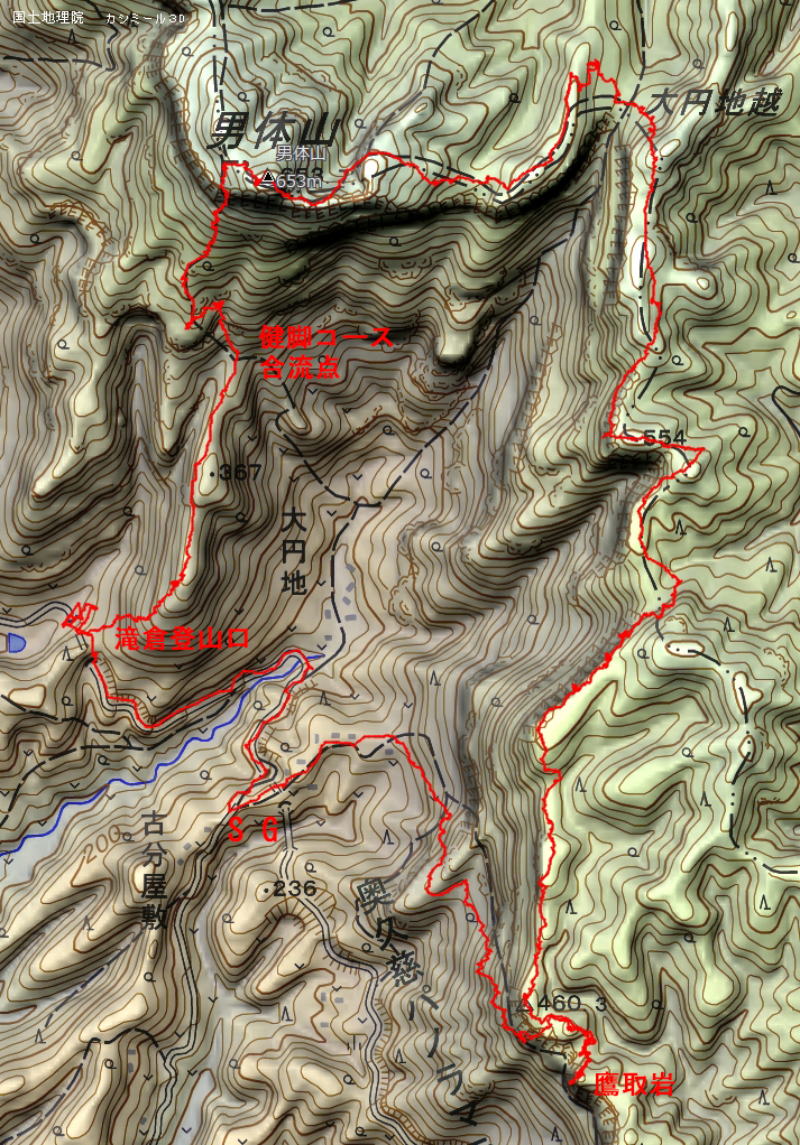

2022年の記録

| G P S デ ー タ | |

古分屋敷駐車場から滝倉登山口を経て,男体山,鷹取岩を縦走しました。 |

8:59 古分屋敷駐車場出発 9:12 滝倉登山口 9:44 健脚コース合流点 10:02 展望岩 10:49 男体山頂 11:25 大円地越 11:53 岩峰(昼食) 14:02 鷹取岩 14:46 古分屋敷駐車場 歩程は9.2km,山歩時間は5時間47分でした。 |

| ブルーベリーの規模を縮小しようと抜根作業を続けていましたが,昨日で一段落したので奥久慈の山で紅葉ハイキングをしてきました。少し歩きごたえのあるところということで,男体山から鷹取岩を選んでみました。 古分屋敷の駐車場は止まっていませんでしたが,直下の駐車場は満車で道路にまであふれています。これは賑やかすぎると思い,急遽滝倉登山口へ向かいました。こちらは誰もいません。はじめてでしたが,急登とはいえ歩きやすくよく整備されていました。程なく健脚コースと合流すると急に賑やかになりました。ほとんどが高齢者で,10人のパーティーもいました。リーダーは男性でしたがほとんどが女性です。女性の方が強いのは確かです。 鷹取岩に向かうと鮮やかなカエデが目立ってきます。岩峰の反対側の山の中に沢山の赤々が目立ちます。思わず見とれては写真撮りに精を出しました。それでも腕が悪いのか,極めつきの一枚は撮れませんでした。目では満足したのですが,写真にはうまく反映されません。いつものことですが。 順調に鷹取岩に登って下山しました。もうすぐ後期高齢者ですが,まだ登れそうです。満足の紅葉ハイキングでした。 ★カメラ ニコンD850 24-120ミリ |

山頂から大円地に向かう途中,紅葉の谷が色づいていました。 |

鷹取岩に向かうと山側が鮮やかに色づいていました。 |

岩峰からは男体山が紅葉の衣を身につけていました。 |

鷹取岩手前の入道岩と里山の紅葉です。 |

鷹取岩手前の谷にも紅葉が色づいていました。 |

鷹取岩から入道岩と男体山です。 |

鷹取岩から里山を眺めます。 |

入道岩と男体山,長福山です。 |

| G P S デ ー タ | |

大川戸駐車場から沢コースを詰めて雨巻山に登り,下りはヒメシャガ群生地のある尾根コースを採りました。 |

9:44 大川戸駐車場出発 10:35 尾根コース分岐 11:12 沢の最上流水源地 11:37 雨巻山頂(昼食) 12:18 ヒメシャガ群生地 12:42 尾根コース分岐 13:14 大川戸駐車場下山 歩程は8.7km,山歩時間は3時間30分でした。 |

| 今年もどうにか田植えを済ませました。乗用田植え機全盛の昨今,歩行型を使いしっかり足腰のトレーニングを行いましたが加齢には勝てず湿布薬のお世話になりました。今日は,特効薬を使ってみようと,しばらく見ていないヒメシャガを見に出かけてみました。 疲れも残っているかと,最短コースの沢コースを採ってみました。今日のように暑い日は沢の音は涼しげで,苔むした岩肌を流れる水は幽玄そのものです。結構な高度感があり,次から次へと滝が現れます。危険箇所には鎖や鉄板が敷かれ安全に登ることが出来ました。下りは無理な感じです。 沢を登り詰めるとパイプで引いた水源が出てきました。カップがあり一口含むと冷たく清涼感のあるおいしい水でした。ここから先は尾根に登る坂道となり,所々にヒメシャガが咲いています。そして尾根にでると程なく山頂です。ブナの葉の天井の下でランチとなりました。 帰りはヒメシャガの群落地により写真撮影を楽しんで満足して下山しました。いい骨休みになりました。 ★カメラ ニコンD850 24-120ミリ |

沢コースを詰めると,最後は水源地がありました。おいしい水でした。 |

尾根にでるとギンリョウソウの群落がありました。 |

昼食後はヒメシャガの観賞です。群落は健在でまだ見頃でした。 |

少しアップしてみます。 |

今の季節にぴったりの雰囲気,色合いです。 |

シャガとはひと味違います。大味ではないところかもしれません。 |

| G P S デ ー タ | |

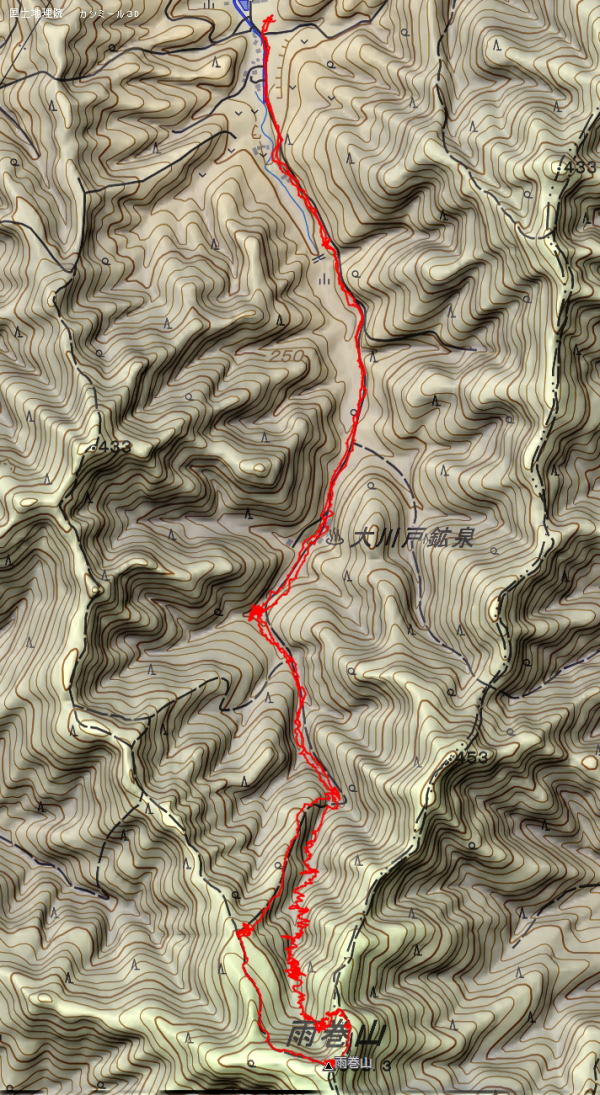

下小川駅から盛金尾根のイワウチワ群生地を往復しました。 |

9:24 下小川駅駐車場出発 9:48 盛金尾根取り付き 10:24 尾根到着 11:16 イワウチワ群生地(昼食) 12:25 314mピーク 14:07 下小川駅駐車場下山 歩程は8.4km,山歩時間は4時間43分でした。 |

| イワウチワの開花時期にはどうしても出かけられずに,今年は見られないかなあと一人寂しく思っていました。やっと時間がとれたので去年見たあの大群落を思い出し,盛りを過ぎたイワウチワがどうなっているのか見に出かけました。 もう咲いている花はないだろうと,全く期待せずにトレーニングのつもりで行くことにしました。 今日はとにかく暑いです。夏日を超えて,真夏日に近い暑さです。下小川駅からの暑いこと,全くの時季外れです。今頃こんな暑さは経験したことがないと思いながら,黙々と舗装道路を歩きました。 尾根に入っても汗はしたたり落ちてきます。これでは花は見られないだろうと,諦めの気持ちで去年のあの大群落を目指しました。もうすぐかなと思う頃,登山道に数輪の花を発見,イワウチワが咲いていてくれました。あまり疲れていなくてみずみずしい姿です。待っていてくれたのかなあと愛おしくなりました。斜面の群落はほとんどが咲き終わって,目立たない姿に変わっていました。これではと胸をときめかせ,さらに極めつきの大群落へと目指しました。 そこにも尾根筋に遅咲きの花が咲いていてくれました。やはり斜面の方は終わっていました。丁度お花見という感じなのでお弁当を広げて,イワウチワやミツバツツジを見ながらの昼食にしました。対面の山には山桜の花が咲き誇り,時折風に吹かれて花びらが流れてきます。木々の新芽が元気を分けてくれます。そして遠くには男体山も見え隠れしています。至福のひとときを味わって戻りました。 下界はまだまだ暑い盛りでした。下小川駅に着いたときにはほっとしました。 ★カメラ ニコンD850 24-120ミリ |

ミツバツツジとイワウチワの共演です。よく残っていてくれました。 |

ヒノキの株元にしっかり根を下ろしています。 |

こちらはコケの絨毯に根を下ろしています。 |

イワウチワを枕元にしばしお昼寝です。至福の時とでもいうのでしょうか。 |

男体山が松の間から望まれました。 |

日の光に輝いているイワウチワです。 |

| 厳しかった今冬の寒さも底を打ち,暖かい日になるという予報が出ました。久方ぶりに男体山に行ってみようと,いつもより早く6時起床で出かけました。 西金駅から歩き出し,今日はみっちり歩こうと袋田の滝まで予定していたのですが,ずいぶんと歩いたところでマスクがないのに気づきました。これでは水郡線に乗れないと,急遽鷹取岩周回に変更です。 男体山は結構な人出です。白河や柏,習志野ナンバーの車が5,6台止まっています。雪山を避けて茨城の山を目指すのでしょうか。若い夫婦連れとおぼしき組の一足先に登り出したのですが,いつの間にか追いつかれスッと追い抜かれてしまいました。「駅から歩いてきたのですね。」といって軽やかに登っていきました。ペースが落ちたのかなあと,改めて70越えを感じました。途中の展望岩からは富士山がかすかに認められました。山頂近くになると大分雪が残っていました。湧き水も凍結しています。この高さでも麓とは寒さが違います。山頂は賑やかなので,お昼は鷹取岩への稜線で食べようと早々に歩き出しました。 鷹取岩への登りも残雪と湧き水の凍結で滑りやすく足下に力が入ります。日当たりのよい稜線を見つけ,男体山を正面にお昼にしました。今日は新しく買ったガスバーナーの使い始めです。これまで10数年前のプリムス2243を使っていましたが,バーナー接続部から火が出るようになってしまいました。危険なので今主流のプリムスP153と風よけパネルを買ってみました。さすがに新型は性能が違います。風よけのYAMALABO ウィンドスクリーンも780円と安いものでしたが,効果抜群でした。鍋焼きうどんとコーヒーをおいしくいただきました。 男体山の勇姿と遠く日光那須方面の山々を眺めながらの贅沢な昼食は満足この上ないものでした。 バーナー接続部からの火が漏れるのはOリングの劣化のようです。数年ごとに交換するようインターネットにはたくさんの記事が出ていました。ガスバーナーは長年使っていましたが,本当に無知でした。反省です。 県北トレイルと比べると鷹取岩へのコースは楽でした。アップダウンが格段に違います。ただ,湧き水が多く凍結しているのには難儀しました。特に鷹取岩直下の凍結はアイゼンがないと無理で,鷹取岩をぐるりと巻いて緩やかな尾根まで下がってどうにか登れました。かすかな踏み跡が頼りでした。 鷹取岩までのコースには,主要地点に県北ロングトレイルの標識が立っています。第2弾の開通は間もなくのようです。それにしても月待の滝からここまでは相当な距離だなあとため息が出ました。 春めいた天気に恵まれ,大満足の里山でした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

古分屋敷近くからの鷹取岩と入道岩です。 |

展望岩からの男体山勇姿です。崩落が進んでいます。 |

山頂祠の下には雪が残っていました。 |

山頂からのパノラマです。うっすらと富士山の姿が残っていました。 |

こちらは日光連山方面のパノラマです。 |

|

鷹取岩に向かうと雪道が目立ちました。 |

男体山がよく見える場所で昼食です。新しいバーナーと風よけです。 |

この眺めでの昼食は格別です。 |

男体山と古分屋敷が一望できます。 |

鷹取岩直下は凍結していて登れません。 |

鷹取岩にも県北ロングトレイルの標識が立ちました。 ナンバーはまだありません。 |

県北トレイル(月待の滝から生瀬富士) 2022.2.17(月)晴れ時々曇り

| 2021年3月に 一部開通した茨城県北ロングトレイル,テレビで取り上げられたり山ショップにパンフレットがあったりして興味深く思っていました。アップダウンの繰り返しでかなり時間がかかるとか,日の短い冬場ではとしばらくためらっていました。今年は立春を過ぎても厳しい寒さが続いていますが,確実に日は長くなってきて日中の光も力強さを増してきました。農作業が忙しくなる前にと,気合いを入れて朝5時半起床で挑戦してみました。 久慈川のシガこそ見られませんでしたが,大子の朝は寒いです。国道の温度計は8時を過ぎても-4℃を示していました。 月待の滝の滝壺には大きな氷塊ができていました。道路を横断したところがスタート地点のC01です。標高が低いのですぐ稜線に出ます。あとは断崖絶壁の縁に整備されたトレイルを登ったり下りたりを繰り返します。本当によく整備されていて頭が下がるほどです。単調といえばそれまでですが,久慈川の流れや遠く日光那須方面の山々を眺めながら歩くのはなんともすがすがしい気持ちです。寒いせいかあまり汗もかきません。高齢者の仲間に入ったこともあり,足の疲労が心配でしたが無事歩き通せました。累積標高は1400mにもなり,かなり高い山に登ったことになります。我が脚を褒めてやり,満足感に浸りました。久方ぶりに夕食時の缶ビールを堪能しました。 このトレイルは生瀬富士の先,鍋転山から月居山まで続いております。1日で踏破するには相当の脚力を要します。この先老いが深まっては無理と思われますが,いつの日か泊まりがけで歩いてみるのもありかもしれません。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

小京都渡月橋からの久慈川下流です。左の 稜線が県北トレイルです。 |

月待の滝によりました。滝壺の氷塊です。 |

県北トレイルのスタート地点です。C01 |

稜線に出ると先ほどの小京都渡月橋が 見えました。 |

C02 |

稜線に出ると日光方面の山々が出てきました。 |

県北トレイル唯一のベンチです。 |

C03 |

C04 |

C05 |

C06 |

C07 |

C08 |

C08とC09の間で昼食を採りました。 |

C09 |

C10 |

C11 |

C12 生瀬富士山頂 |

C13 茨城ジャンダルム |

ジャンダルムの天使プレートです。 |

日光連山は雪が少なくなった感じです。 |

生瀬富士山頂を振り返ります。 |

新設なった水郡線鉄橋です。 |

5時過ぎに宮川コミセン駐車場に着きました。 県北トレイルが赤く染まっています。 |

「道の駅だいご」で休憩です。山の上の夕焼けが きれいでした。 |

タイタニック岩から雨巻山 2022.1.17(月)晴れ時々曇り

| 雨巻山に登るとよく「タイタニック岩に行ってきましたか」と声をかけられます。Googleマップなどにも載っている名所らしいです。一度訪れてみたいと思っていました。 タイタニック岩は足尾山の北側近くということですが,今日は少し新鮮な気分を味わおうと,少し距離が長くなりますが堂ヶ入沢親水公園から登ってみました。雨巻山のガイドマップには記載されていませんが,益子町のトレイルランコースになっているのでとてもよく手入れされていて快適な山道でした。 タイタニック岩は想像していてよりずっと小さなものでした。しかしストンと切れ落ちた岩場の上に小さく載っているので,まさに船の舳先のようです。ここに立つと映画のワンシーンのような写真が撮れます。名付け親は本当にすごいと思いました。端までいくにはかなり一か八かの気持ちにならないといけません。遠慮して手前で撮ってみましたが,それらしい雰囲気で面白く感じました。 ここから雨巻山までは結構な距離です。御嶽山で中休憩してから黙々と歩きました。お昼1時間過ぎのせいか山頂は静かでした。ゆっくり手足を伸ばし,テーブル一杯を使って熱いラーメンとドリップコーヒーを味わいました。贅沢な時間に感謝です。 帰りは三登谷山まで足を伸ばし周回して元に戻ることにしました。いつもの大川戸下山コースを採らないでまっすぐ山道を進みましたが,トレランコースになっているようでとても歩きやすい道でした。道伝いに行くといつの間にか集落に出て迷うことなく出発地点にたどり着きました。 いつもの雨巻山周回コースよりも長くなりますが,歩きごたえのある十分満足な里山ハイクでした。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

綱神社。室町時代の創建で,国指定の重要文化財になっています。重厚なかやぶき屋根が 目を引きます。 |

尾根にでると芳賀富士の優美な形が印象的です。 |

そしてタイタニック岩に来ました。絶壁に飛び出した岩がタイタニック号 の舳先のようなことから名付けられたとか。 |

少し緊張しながらタイタニック岩に乗り,例のポーズをとっている老夫婦です。無理はやめましょう。 |

回り道をして1時頃到着です。静かな雨巻山頂です。 |

今日はカップラーメンにしました。さすがに山頂は寒く暖まりました。ごちそうさまでした。 |

三登谷山からは日光方面の白きたおやかな峰が素晴らしいです。 |

益子町のトレランコースになっているのか上大羽集落まで快適な散歩道です。 |

上大羽地区のよく管理された畑地,芳賀富士が目立ちます。 |

| G P S デ ー タ | |

小町の館駐車場から小町山に登り,宝篋山を経て戻ってきました。(クリックすると大きな画像が出ます。) |

(クリックすると大きな画像が出ます。) 9:24 小町の館駐車場出発 10:44 小町山山頂 11:45 宝篋山山頂((昼食) 13:06 間違いに気づき引き返した地点 13:42 東城寺 14:25 小町の館駐車場下山 歩程は11.4km,山歩時間は5時間01分でした。 |

| 県内の山登りのブログを覗いていると,宝篋山の隣にある小町山が人気になっているというので出かけてみました。 土浦市のHPによると,土浦市小野地区には、小野小町が越えたとされる峠道や墓と伝えられる五輪塔など、数々の小町伝説が残っていて,小町伝説の魅力を語り伝えるとともに、人々の交流の場所として「小町の館」が整備されたようです。農産物直売所や常陸秋そばの食事処がありますが,駐車している多くの車は小町山の登山客でした。 登り始めてみると,確かに面白いです。「偏差値を気にするのが18歳,血圧血糖値を気にするのが81歳」といった標語が随所に張られていたり,これはという見所には休憩所が設けられています。氷の芸術作品を作るような仕掛けもあります。飽きさせないでいつの間にか山頂です。老いも若きも健康に過ごせるようにとなかなかの仕掛けで,それがよく手入れされていました。 小町山だけではお昼にならないので,宝篋山まで足を伸ばしてみました。小町山からは約2km,4,50分の距離です。宝篋山ではいつものように多くの方々が筑波山の端麗な姿を眺めながらくつろいでいました。私たちも鍋焼きうどんを味わいました。お昼頃まで富士山が見えるのにびっくりするやら感激するやらしました。 戻りのコースを心配しましたが,東城寺を目指すとどうにかたどり着けました。地図には記載されていませんが,東城寺の裏側から山道をたどり小町の館にたどれるようです。私たちは集落まで下りてしまい,遠回りしました。しかし,東城寺の古めいた石段や立派な山門を鑑賞できて幸いでした。県指定の文化財が二つあるということです。 一昨日の田舎の山から,今日は都会人の山と,山登りいろいろです。今年もいろいろな山に登りたいものです。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

小町の館です。大きな水車が目印です。駐車場がたくさんあるのに びっくりしました。 |

氷の芸術作品を作るのに,沢から竹を使って水を引き木の枝に散水 していました。 |

小町山の山頂から富士山が望まれました。 |

これも小町山山頂からの筑波山です。 |

そして宝篋山からはさらにアップした富士山がそびえていました。 |

スイスアルプスのような光景ですというのは少し大げさですが,そんな 雰囲気です。 |

東城寺につきました。広い境内に立派なお堂です。 |

歴史を感じさせる石段です。 |

山門も際立っていました。 |

| 昨年義母が亡くなり今年は喪中ということで来客がないので,新年の登りはじめに出かけてみました。この季節、富士山がよく見えるのではと期待して登ってみました。 いつもは登山者に出会うこともない山なのですが,今日は新年2日目,日曜日ということで10数名老若男女の方々に出会いました。あいにく富士山は雲が多くてはっきりしないのですが,それらしき姿を見つけては感激していました。新年に富士山はつきもので,とにかくいい気持ちになります。 なかなか時間が過ぎないので,小瀬富士から地図に書いてあるオカリーナの森まで足を伸ばしてみました。オカリナ奏者の宋次郎さんの別邸や野外ステージがあり,これまでとはまさに別世界の森でした。周りには豊島区民の森や筑波銀行の森などもあり,都会人が気軽に自然にふれあえるようによく整備されていました。緒川村が常陸大宮市となり,町の活性化の一助にもなっているようです。 一回りしても3時間ほどでした。弁当を持って行ったのですがちょうどお昼時に下山してしまい,帰宅してひと味違うランチとなりました。 ★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

登山口によく管理されている石像の小屋がありました。 |

小舟富士山頂から日光連山が一番目立ちました。 |

そして那須連山の白さが際立っていました。 |

かすかに富士山です。隣にふるさとの富士、芳賀富士があります。 |

反対側には奥久慈男体山です。いい眺めです。 |

小瀬富士に着くと大正2年、富士大権現の石碑が目立ちました。 |

オカリーナの森の野外ステージです。一度聞いてみたいものです。 |

立派な建物は宋次郎さんの別邸のようです。野菜畑もありました。 |

国道293号線沿いに駐車場があります。 |

このページのトップへ