|

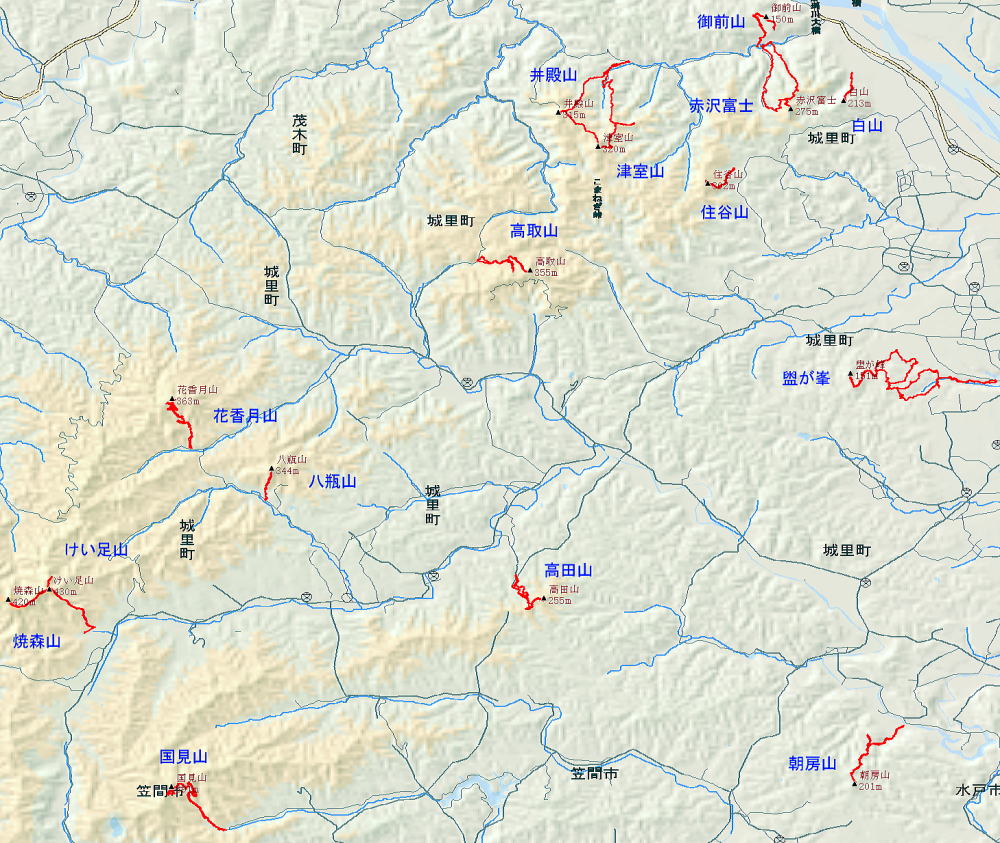

全山のあらまし

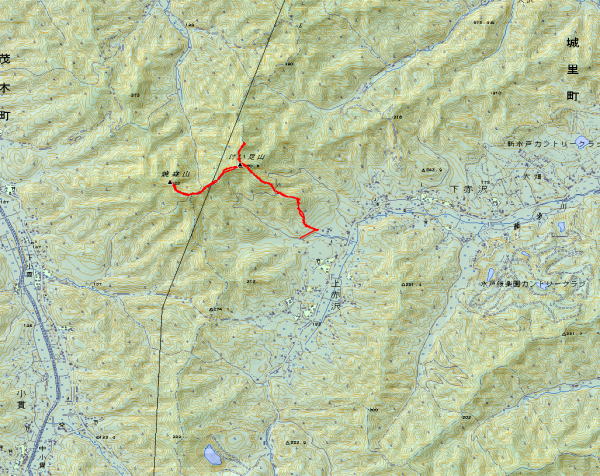

けい足山(標高430.5m) 焼森山(標高420m) H23.1.19

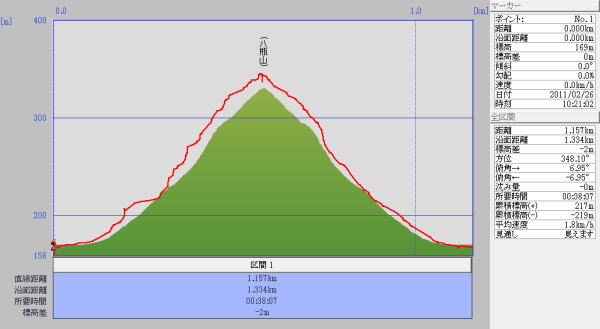

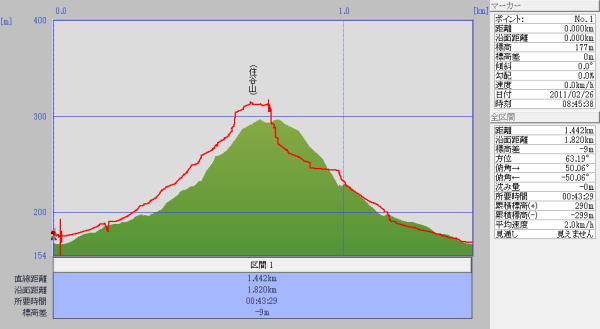

花香月山(標高378.2m) H23.2.26

国見山(標高291.6m) H23.2.26

朝房山(標高201.1m) H23.3.1

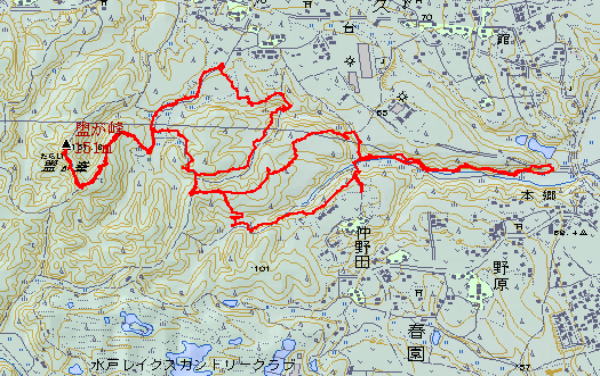

盥が峯(標高151.8m) H23.2.23

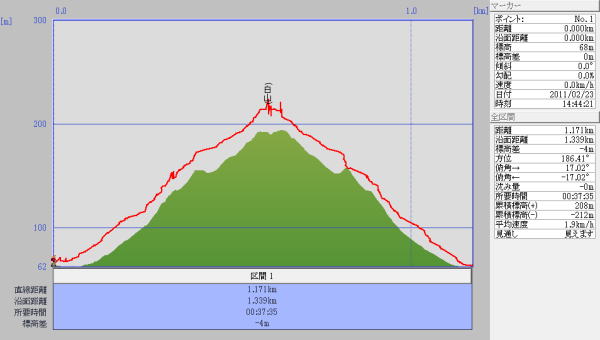

白山(標高213m) H23.2.23

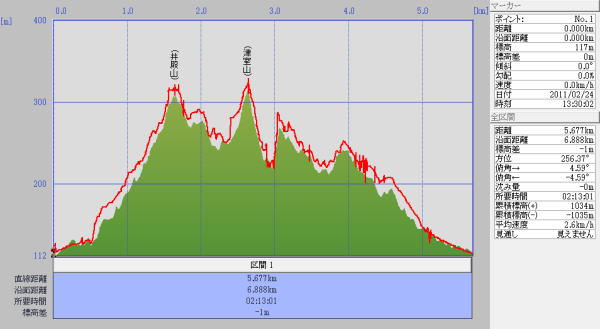

御前山(標高156m) H23.2.24

高取山(標高355.9m) H23.2.23

このページのトップへ

|