|

ホームへ戻ります

日本の山歩き

日本の山歩きはなかなか大変です。加齢とともに夜行日帰りとかでは体がついて行けませんので,麓の温泉に泊まるか小屋泊まりにしても荷物は多くなります。経済的にも時間的にも,そして体力的にも負担が大きいので年に数えるほどです。

あらかじめ十分下調べをして,夫婦の山歩に適したコースを選んでは楽しんでいます。二人とも観光旅行よりは山歩の方が充実した時間が過ごせるという点では一致しているようです。

それでもたまには単独行で少しきついなと思うような山にも行ってみたいです。もう無理は効かない年なのですが。 |

平成31年,令和元年(2019)の記録

栗駒山 R1.10.7(月) 終日雨

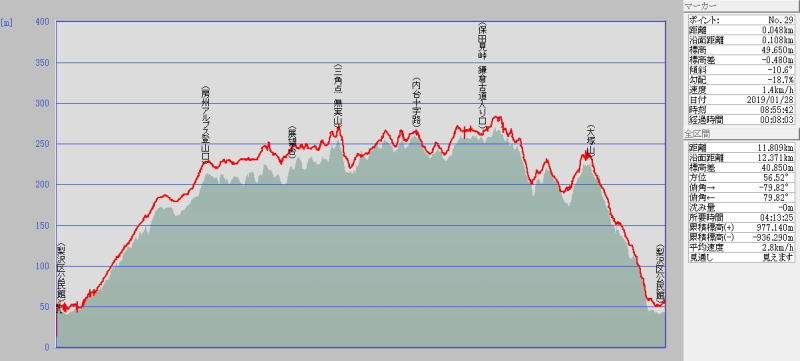

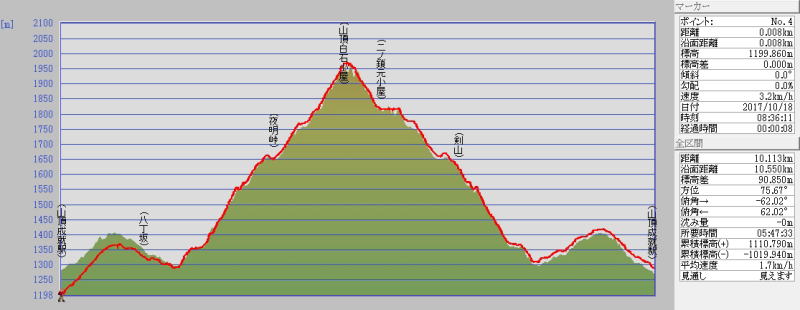

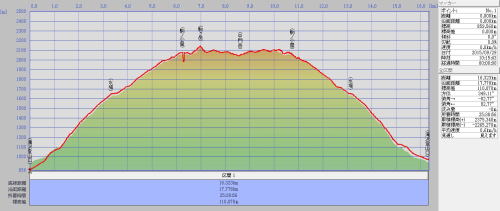

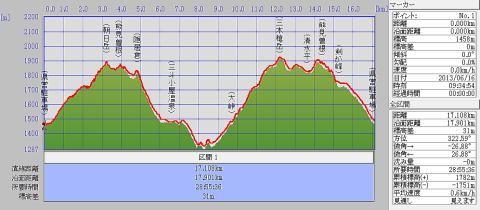

| G P S デ ー タ |

|

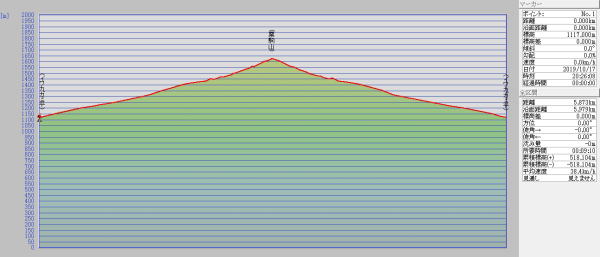

イワカガミ平に駐車して栗駒山頂を往復しました。

|

前日は,イワカガミ平下の宿泊施設「ハイルザーム栗駒」に泊まりました。

当日 9:10 出発

10:50 山頂

11:40 下山

歩程は約6km,山歩時間は2時間30分でした。

今回はGPSは持参せず,カシミールでルートを作成しました。カメラも持たず,娘がスマホで

撮影しました。

|

「神の絨毯」という国内屈指の紅葉が見られるというので,350kmという距離をあまり深く考えないで出かけてみようと計画を立ててみました。心配した娘夫婦が同行してくれて,心身ともに楽にたどり着き幸いでした。

前日は晴れ間が出るまずまずの天気で,平泉中尊寺見学や金の鶏を埋めたという伝説がある「金鶏山」に登ってみました。1000年前に東北にこれだけの文化が花開いたとはと,大きな驚きでした。

登山当日は朝から雨で,イワカガミ平下の臨時駐車場係員の方には「今日は登山は止めにして温泉にでも」と何度も薦められました。しかし,350kmの苦労があり,とにかくいけるところまでと出発しました。大事なカメラは持たず,GPSも置いていきました。そのような中,10人を超える登山ツアーのパーティーが2組登っていきます。かなりの高齢者の方々です。力づけられて一緒に歩きました。山頂近くになると雨風がひどくなり寒さが身にしみます。「みぞれ」一歩手前のような感じで,久しぶりに手のかじかみを味わいました。早々に下山につき,石の敷き詰めた登山道まで来ると雨水が川のようになって流れ下っていました。滑らないようにと,足首に力が入りました。

下山後は,昨夜宿泊した「ハイルザーム栗駒」で無料で入浴でき,じっくり温まっては伊達イワナ(伊達地方で養殖に成功したイワナ)の入ったカレーライスを食べて,帰宅の途につきました。

神の絨毯は雨風ですっかりはがれ,冬の佇まいでした。350kmの苦労は報われませんでした。1週間遅かったようです。

|

娘がスマホで撮影したものです。 |

前日見学した国宝の金色堂前です。

中国の観光客がたくさん来ていて,こちらは海外旅行のようでした。 |

|

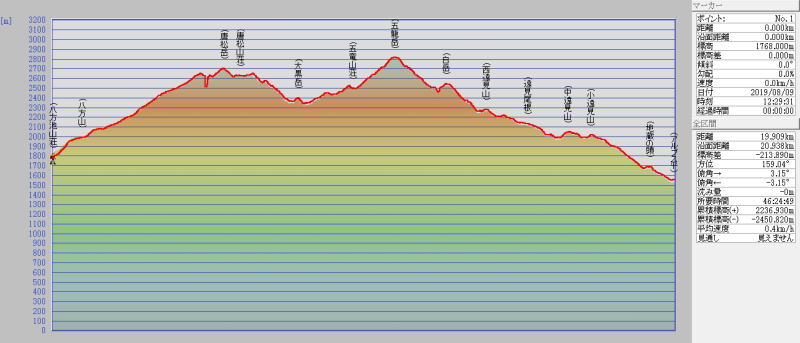

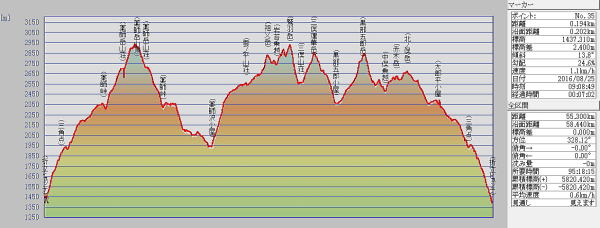

唐松岳から五竜岳 R1.8.9(木)~11(日)終日晴れ時々曇り

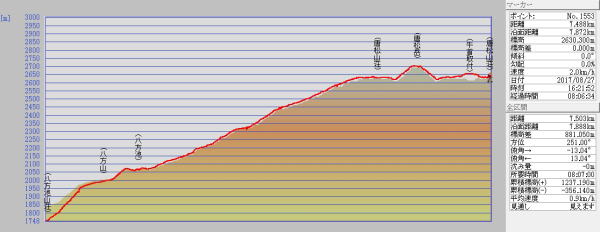

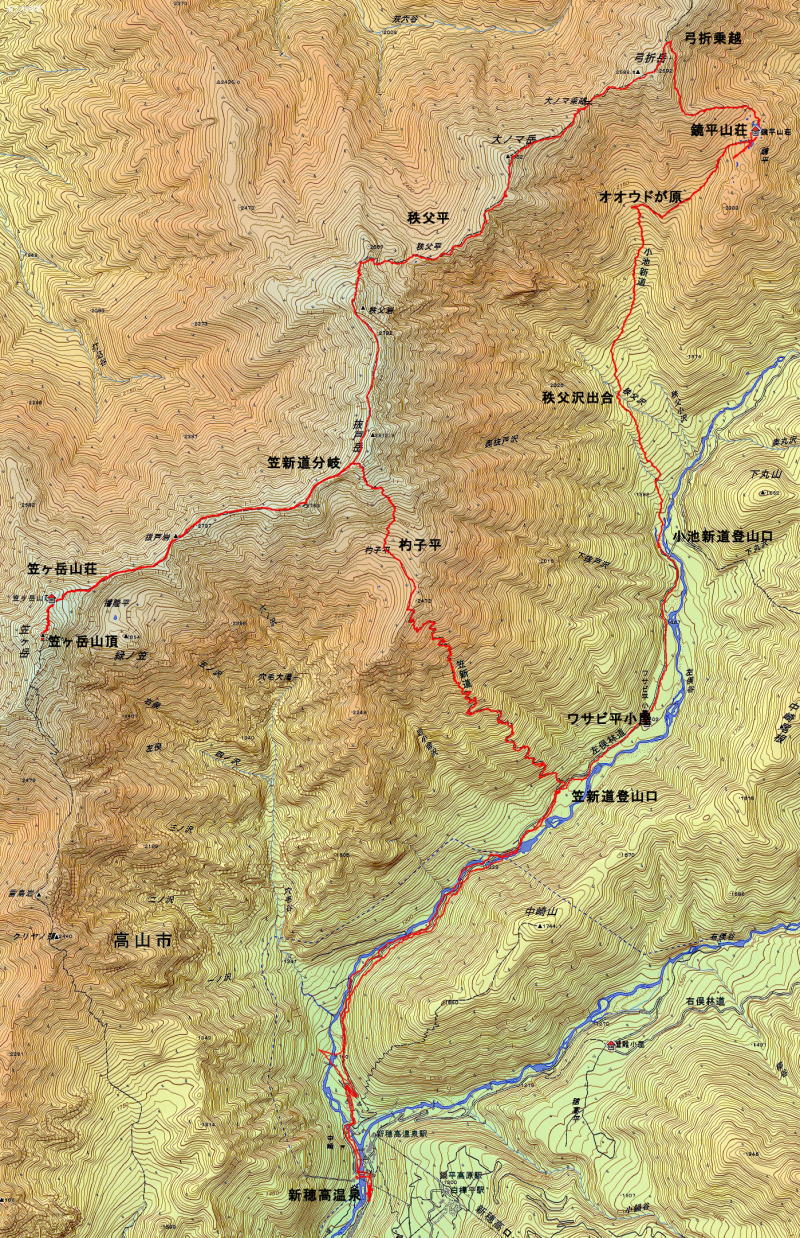

| G P S デ ー タ |

|

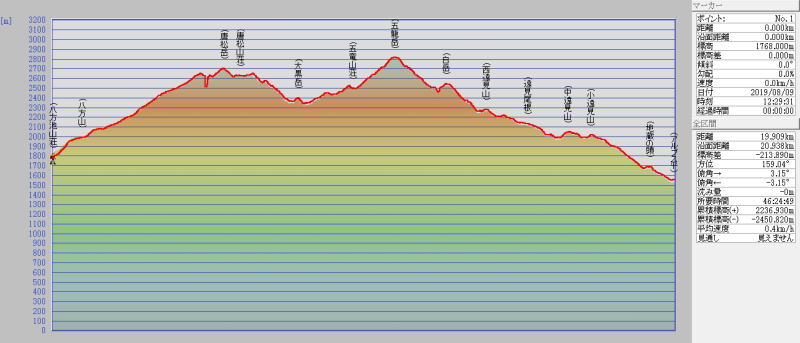

白馬駅からタクシー相乗りで白馬八方まで行き,ゴンドラとリフトを乗り継ぎ八方池山荘で降ります。観光客に混じり

八方池から唐松岳頂上山荘(唐松山荘)へと歩き宿泊。2日目に唐松岳山頂に登り,五竜岳へと向かい五竜山荘で

昼食後五竜岳へ登り山荘でとまりました。

3日目は遠見尾根を下山しアルプス平まで歩きました。 |

1日目

4:39 常磐線赤塚駅出発

7:30 あずさ3号

11:28 白馬駅着

12:30 八方池山荘出発

15:52 唐松山荘着(泊)

2日目

4:51 唐松山荘出発

5:10 唐松岳山頂

5:47 山荘戻り(朝食)

7:21 山荘出発

9:14 大黒岳

10:22 白岳

10:28 五竜山荘(昼食)

11:36 山荘出発

12:54 五竜岳山頂

14:08 山荘戻り(泊)

3日目

5:41 山荘出発

5:51 白岳

7:11 西遠見山

8:04 大遠見山

8:44 中遠見山

9:13 小遠見山

10:31 地蔵の頭

10:54 アルプス平

11:30 エスカルプラザ(入浴,昼食)

14:37 白馬駅出発(あずさ26号)

18:34 新宿着

21:51 赤塚駅着

22:20 帰宅

歩程は20.9km,山歩時間は14時間35分でした。

|

唐松岳から見た五竜岳の圧倒的なスケールは忘れ得ぬものがありました。しかし,唐松岳から行くには結構な岩場があります。高齢者の一人旅で迷惑を掛けてはと躊躇していたのですが,いろいろと調べてみると高齢者向けの「ゆとりツアー」がいくつか出てきました。そんな中で,登山バスを何度か利用したことのある毎日新聞旅行の「まいたび」が,日程的にも価格的にもぴったりだったので申し込んでみました。ネット申し込み,クレジット決済なので大変便利です。ただこのコースは「まいたび」が設定している危険度3段階のうち「レベル2」に該当するため,ここ1,2年の山行実績を提出し審査を受ける必要がありました。こういった点でも「まいたび」は信頼できるような気がしました。

このツアーでは,添乗員2名のほかに現地ガイドが1名つきました。小谷村(おたりむら)在住の杉本航(すぎもとわたる)氏で山岳カメラマンでもあります。その写真は山の雑誌にも売れて結構な内職になっているとか,立派なホームページもあります。気取ったところもなく,70代前後の高齢者に岩場の適切な歩き方の指導をしてくれました。時折絶景ポイントではオリンパスの一眼レフを取り出し,「内職です!」とパチリとやっては撮影を薦めてくれます。私のニコンを見てびっくりされ,撮った写真をのぞかれました。その結果,無難な評価以上のものはありませんでしたが。

総勢13名,男子5名,女子8名,ほとんどが60代から70代,最高齢は77才と74才のご夫婦でした。足下もしっかり,食欲もばっちりです。「まいたび」の初参加は私ともう一人で,他の11名は常連です。お話を聞いてみると,料金も安くサポートがしっかりしているとか。ツアー登山では評価が高いようです。

久しぶりの晴天の中の山行で,山はこんなに雄大で,すがすがしいものかと実感した山旅でした。単独では得られない情報も得ることができ,高いお金を払った甲斐がありました。留守番の家族に感謝します。 |

唐松岳山頂からは白馬三山が迫ってきました。 唐松岳山頂からは白馬三山が迫ってきました。 |

唐松岳山頂までの稜線にはまだコマクサが咲いていました。 唐松岳山頂までの稜線にはまだコマクサが咲いていました。 |

唐松山荘から夕暮れの剱岳を眺めました。 |

唐松山頂方面の夕日がひときわ目を引きました。 |

2日目の朝,五竜岳が朝日に輝いています。 |

五竜岳までの稜線です。山頂直下に岩場があります。 |

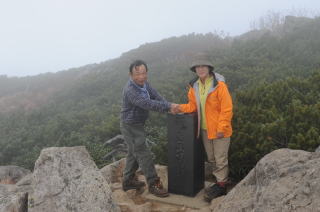

無事登頂,添乗員の戸村さんです。ご主人は大子町出身とか。 |

白岳から五竜岳を望みます。神々しい雰囲気です。 |

雲海が朝日に染まり,これまた神々しいです。 |

雲海の先は越後の山々です。 |

五竜岳とその後ろが鹿島槍ヶ岳です。 |

咲き終わったチングルマが朝日に輝いています。 |

遠見尾根を下ると鹿島槍が凜として目に飛び込んできます。 |

小さな池に五竜岳が映り込みます。 |

鹿島槍の双耳峰が一つになり大雪渓が現れました。 |

五竜岳の雪渓も見事です。 |

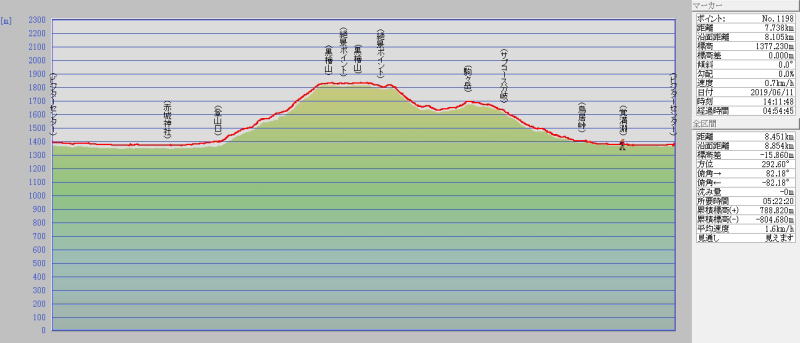

赤城山(黒檜山~駒ヶ岳) R1.6.11(火)曇りのち霧雨~12(水)曇り時々晴れ

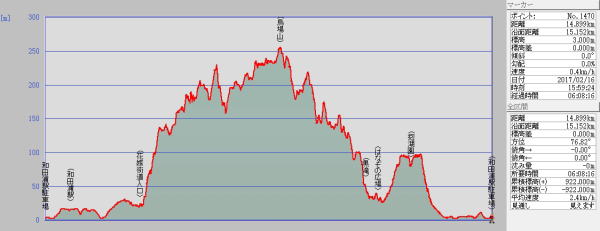

| G P S デ ー タ |

|

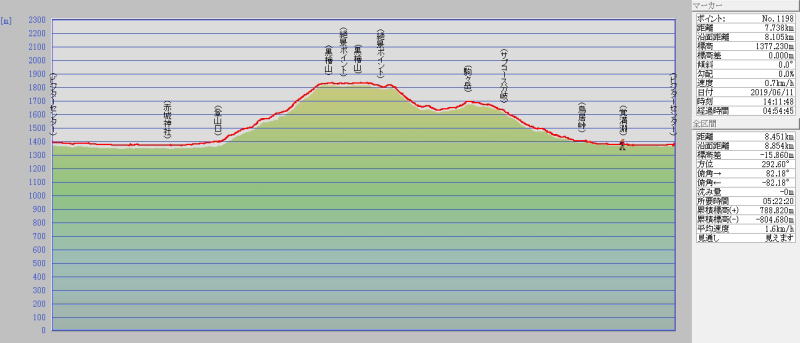

赤城公園ビジターセンターに駐車し,赤城神社を経て黒檜山登山口から黒檜山,駒ヶ岳,鳥居峠を越え,覚満淵を通り

ビジターセンターへ戻りました。 |

5:00 自宅出発

9:17 赤城公園ビジターセンター出発

9:45 赤城神社

9:54 黒檜山登山口

11:30 黒檜山山頂(昼食)

13:06 駒ヶ岳

13:56 鳥居峠

14:13 覚満淵

14:39 ビジターセンター

歩程は8.9km,山歩時間は5時間22分でした。

|

朝のNHKラジオで,6月に入ると赤城高原のレンゲツツジが実に見事だというレポートがありました。それではと赤城山登山のついでにと出かけてみました。レンゲツツジは白樺牧場に大群落があり,平日限定で秘密の絶景ツアーが開催されていますが,登山翌日はあいにく満員でお断りでした。すごく人気があるのだなあと,期待満々で気持ちが高ぶりました。

当日は梅雨入り4日目,小雨が止みきらない早朝に出発しましたが,ビジターセンターに着いたらまず雨の心配はなさそうな天気でした。100名山だけあってそれなりの人出でした。「赤城山」は赤城山と呼ばれる峰があるのではなく,標高1828mの主峰 黒檜山(くろびさん)と駒ヶ岳,地蔵岳,荒山,鍋割山,錫ガ岳,長七郎山などからなる山々の総称だそうです。ツキノワグマの出没情報が出ているので錫を取り付けて出かけました。

登り始めるとエゾハルゼミの大合唱に包まれました。この蝉時雨,いつかの6月の那須山行にも耳にしその正体を見つけた記憶があります。今日も小枝にとまり必死で鳴いている姿が見られました。麓の大沼では高校生のボート部の練習でしょうか,「メンソーレ」というかけ声も聞こえてきて賑やかなことでした。しかしそれもつかの間,標高を稼ぐうちに霧模様となってきていつの間にか蝉時雨もかけ声も聞こえなくなってしまいました。このところの山行はいつも霧の中です。何の展望もきかない中を,赤やピンク,白のツツジの花に慰められながら黙々と歩きました。人生の終末に向かうようでした。

駒ヶ岳からはツツジの大群生地があるという「サブコース」をたどり,鳥居峠へと向かいました。途中のヤマツツジは満開で,登山道を覆い尽くしています。人生最後の華やかさでしょうか。これを過ぎるとミニ尾瀬と言われる「覚満淵」に出ました。

周囲には遊歩道が整備されていて,ヤマツツジとは異なった「レンゲツツジ」が咲き出したところでした。ラジオで聞いたあの「レンゲツツジ」でした。蕾のものが多く見頃はこれからのようです。霧に煙る中,水面に映る緑とオレンジの色彩は実に神秘的でした。ビジターセンターは覚満淵のほとりにあり,思ったよりも短時間で戻ってこられました。これなら日帰り登山も可能ですが,せっかくのお出かけでもったいないので赤城温泉という有名でない温泉宿に泊まることにしました。華やかさはないもののカルシウムの豊富な重炭酸泉で濁り湯でした。食事もきれいな会席料理で楽天トラベルの1万円宿は満足でした。

翌日は時折晴れ間も出るまずまずの天気でした。絶景ツアーには参加できませんが,レンゲツツジの名所を見て回ることにしました。旅館からの細いくねくね道を登り詰めるとそこは「小沼」という所でした。ほとりのレンゲツツジは覚満淵よりも開花が早くちょうど見頃でした。ついで白樺牧場に立ち寄りました。ここは観光地です。たくさんの高齢者が見事に咲き誇るヤマツツジとレンゲツツジを愛でていました。三脚を担いだカメラマンも目立ちました。牧場の中には入れませんが,見晴らし山から見下ろすと白樺の手前のオレンジ色のレンゲツツジがまさに絶景でした。じつは「レンゲツツジは」毒草で,牛も食べないことから牧場内で大群落を形成したとか,牛の糞と相まって充分に成長しているようです。

いろいろ勉強になった山行でした。 |

ビジターセンターの駐車場です。駒ヶ岳山頂はガスの中です。 |

30分ほど歩いて黒檜山登山口につきました。 |

ムラサキヤシオツツジでしょうか。ヤマツツジも咲いています。 |

こちらはシロヤシオ(ゴヨウツツジ)です。何種類ものツツジが咲いています。 |

駒ヶ岳に到着です。 |

駒ヶ岳の下りにヤマツツジの大群落があります。 |

覚満淵の神秘的な光景です。 |

翌日の小沼です。レンゲツツジがたくさん見られます。 |

白樺牧場の見晴らし山です。辺り一面レンゲツツジです。 |

見晴らし山を下から見上げました。 |

白樺牧場にある観光案内所近くのレンゲツツジとヤマツツジです。 |

群馬フラワーパークに立ち寄りました。 |

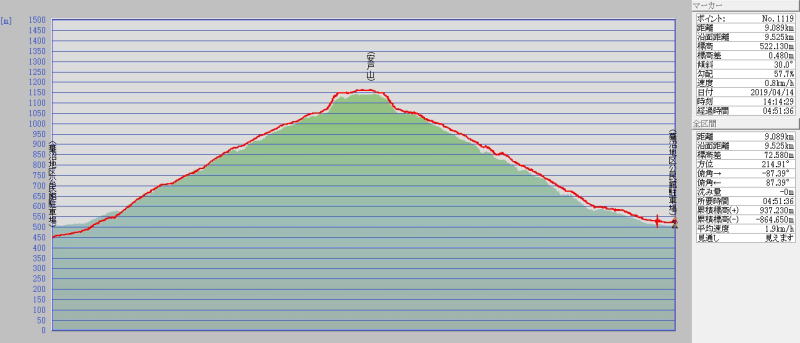

安戸山(栃木100名山 標高1152m) H31.4.14(日) 晴れのち曇り

| G P S デ ー タ |

|

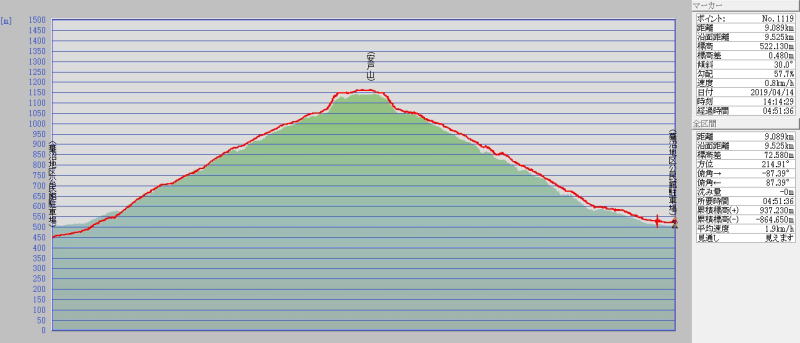

「道の駅湯の香しおばら」から北に進み,那須塩原市の蟇沼公民館駐車場に車を止めて安戸山を往復しました。

|

7:05 自宅出発

9:10 那須塩原市蟇沼公民館着

9:23 登山開始

11:47 安戸山山頂 昼食

14:14 蟇沼公民館下山

歩程は9.5km,山歩時間は4時間52分でした。

|

「アルプスエンタープライズ」や「まいたび」の登山ツアーに「安戸山」と「塩原 安戸山 山野草の花どきに」があります。いずれも花を愛でる山旅で,この安戸山,植物好きの昭和天皇が皇太子時代の大正12年に登ったことがあるそうです。そんなうたい文句に誘われて,カタクリとイワウチワが同じ山で見られるのではと,興味が高ぶり出かけることとなりました。

登山口は「道の駅湯の香しおばら(アグリパル塩原)」北側で,「電力中央研究所塩原実験場」の先の蟇沼集落です。

蟇沼公民館に駐車させていただき,程なく道路を進むと「安戸山」の石碑が現れます。民家の間を進むと「山の神」神社と簡易水道の貯水槽が現れました。ここからが登山道で早々にカタクリや二リンソウが見られました。登山道はよく手入れされた杉林の中をジグザグに延々と飽きるほど登っていきます。

少しなだらかになったところに御神木のような杉の大木が二本現れ,間に祠がまつられていました。なだらかな道をさらに行くとやっと安戸山の姿が見えるようになりました。北斜面に当たるのか雪がだいぶついています。そして結構な高さです。登るときはあれが安戸山とは思いも知らず,もうすぐ山頂だとルンルンと歩いて行きました。

程なく安戸山の林道と合流すると雪が一段と深くなってきました。深いところは10センチもあるでしょうか,周りのクマザサも隠れています。思いも掛けずに雪山の感触で,新鮮この上ないです。例年だとクマザサの中にカタクリの花が群れをなしているとか,今年は4月の積雪で遅れているようです。彩りのないなモノトーンの世界も又格別な趣があります。山頂直下の雪解けした尾根筋にはイワウチワの蕾が顔を出していました。ここから山頂まではかなりの急坂です。ロープにつかまりながら喘ぎに喘いで山頂に出ました。雪がまだらに残っていました,展望はききませんが,木々の間から雪山がちらちら見えました。日曜日のちょうどお昼時でも誰も登ってきません。遙か彼方の麓の方から,拡声器の音がかすかに聞こえます。道の駅湯の香しおばら方面でしょうか。クマザサに腰を下ろし,二人静かにコンビニ弁当をほおばりました。

下山後は塩原温泉入口にある,日帰り温泉「彩花の湯」に浸かり,身も心もホットな気持ちで帰途につきました。 |

蟇沼公民館です。下山して気がついたのですが,真ん中左寄りに

安戸山がそびえていました。

|

登山口までの通りにカタクリが咲き誇っていました。

こんな姿が山の中で見られるかと期待が高まりました。

|

蟇沼集落には牧場が多く,高塩さんという名字が多いようです。

なんとものどかないい看板です。

|

猿が日常的に出没しているようです。いたずらやかみつきが心配ですが,声を掛けてくれたおばさんは温かい目で眺めていました。

|

登山口にはりっぱな「安戸山」の石碑が建っていました。

民家の間を抜けていきます。この先道路がとても狭くなります。

|

山の神の石碑です。かなり時代がかっています。蟇沼に入植した頃でしょうか

|

簡易水道が整備され,その貯水槽です。先ほどの通りは林道となります。

|

登山道に入るとカタクリがぽつぽつと咲いていました。先ほどのような群落はありません。

|

これはエンレイソウでしょうか。これまで見たものの中では,だいぶ小ぶりです。 |

送電線鉄塔の管理道路も兼ねているせいか,登山道は散歩道のようです。杉の林はよく枝打ちがされています。

|

杉の大木が二本ありその間に祠がありました。文化十年(1813年)という文字が読めます。

|

やっと安戸山の山頂が見えてきました。北側に位置するせいか,斜面はかなりの積雪です。

|

安戸山に近づくと雪の量が増し,雪山の雰囲気です。

|

雪が消えたところにはイワウチワが蕾を出していました。

|

ここが一番の急登です。長いロープがつけてあります。

|

そして山頂です。展望はききませんが,本当に静かな栃木100名山です。木々の間から那須方面の山並みが見えます。

|

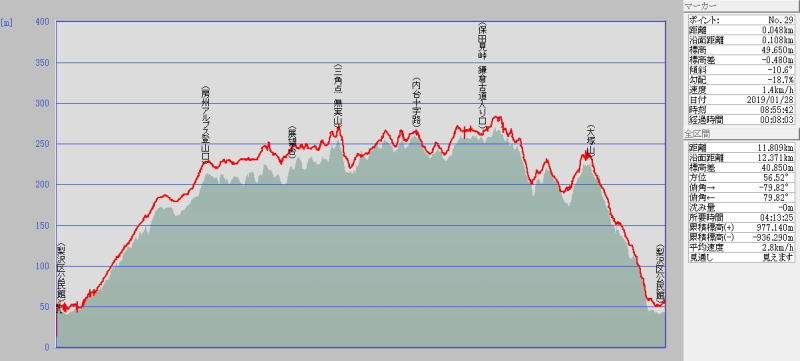

房州アルプス H31.1.28(月) 晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

富津市梨沢区公民館(富津市梨沢415-1)に駐車し,舗装道路を延々と歩いて房州アルプス登山口に入りました。

房州アルプスを歩いた後保田見峠まで舗装道路を歩き,鎌倉古道に入りました。古道を延々と歩くと梨沢区公民館に

たどり着きました。

梨沢区公民館からスイセンピーク登山口まで車で移動しましたが,道を間違えてしまいスイセンピークまでたどり着きませんでした。

|

5:00 自宅出発

8:50 富津市梨沢区公民館出発

9:48 房州アルプス登山口

10:32 展望台

10:45 二等三角点(無実山)

11:14 内台十字路

11:42 保田見峠(鎌倉古道登山口)

12:30 大塚山

13:01 梨沢区公民館

歩程は12.4km,山歩時間は4時間13分でした。

スイセンピークを目指して道の駅保田小学校へ車で移動

14:07 スイセン畑スタート

14:25 斜面途中で引き返し

14:45 スイセン畑へ下山

歩程は1.1km,山歩時間は38分でした。

|

ご当地アルプスの中でも「房州アルプス」は「ヤマレコ」などでもよく紹介されており,温かい山歩きができるのではと期待して出かけてみました。アルプスエンタープライズでは東京から日帰りツアーを組んでいますが,高齢者がマイカーで行くには厳しいと思われるので,翌日は養老渓谷を散策しようと養老温泉に1泊する計画にしました。

月曜日ということもあり,山は静かで登山者は私たち一組でした。房州アルプスは富津市にありますが,富津市とはいっても,梨沢地区は千葉県とは思えないほどの山里です。そして車から降りて,目指す房州アルプスへの案内板は一切見当たりません。ネットの中では有名だったのにと少し不安になってきました。老眼にもはっきり読めるような地図を持ってくるべきでした。舗装道路歩き,それも上り坂で1時間も歩いて疲れてきた頃,房州アルプスの看板が出てきました。松戸幼稚園の遠足クラブが作成したというもので,幼稚園生のコースかと一瞬力が抜けてしまいました。

しかしながら,歩き出すとそれなりに楽しくなりました。ピーク下を巻きながらなだらかな稜線歩きが続きます。山頂付近には白い雲がかかっていましたが,富士山の姿が思った以上に大きく望めました。雲が切れたら写真をと思っていたらいつの間にか見えなくなってしまいました。展望台と称するところは樹木が途切れた岩場で,外房方面へと続く千葉特有の濃緑色の山並みが見渡せました。平らな千葉県とはいっても見事な山岳景観です。ここを過ぎると程なくして唯一の二等三角点につきます。無実山(なしみやま)と称されていますが,地形図には山名はありません。「ヤマレコ」に投稿されていたYama-kogsanさんの写真には,「無実山」の標識があったのですがなくなっていました。うっそうとした樹冠と見事な幹が林立したマテバシイの群落が途切れると,夏ミカン畑が現れ房州アルプスも終わりです。山の雰囲気はアルプスのように深いのですが,歩くのは本当に楽チンです。いささか物足りなさを感じながら周回コースへと入ります。

ところがです。ここでも標識は見当たりません。舗装道路に出てもどこから取り付くのか,なかなか見当がつきません。GPSを見ながら歩き進めると,見落としそうな小さな板に鎌倉古道とあります。やっと安心して梨沢に向かうことができました。古道は房州アルプスと似た感じです。途中の古めかしい石像は古道の歴史を物語っているような気がしました。

登山道に立派な鹿の角が落ちていました。枯れ枝かなと近い付いてみると紛れもいない角でした。後で調べてみたら,富津市にはニホンジカが結構生息していて農作物に被害を与えているそうです。イノシシも多そうで,山の恵みが多くの生き物を育んでいるようです。梨沢に着くと,ここにも見落としてもいいような小さな板の看板がありました。房州アルプスはその名に反して本当に控えめな地味なそして奥深い山並みでした。

予定通りに下山したので,今度は山いっぱいにスイセンの群落があるという,スイセンピークを目指すことにしました。登山口までは22km,車で30分ほどの所です。ネットで調べた分にはわかりやすいと思ったのですが,長狭街道からの入口が狭くて見落としました。そしてその先の道路も分岐点で間違い,スイセンピークとは一山越えたところに出てしまいました。車を止めたところにもスイセン畑があるので,さあ登ってみようと歩き出したのですが,急斜面に出てしまいました。かすかな踏み跡はあるのですが沢まで滑り落ちそうな場所です。ルートをいろいろ変えながら登っているうちに,フジツルに足を取られ滑り出してしまいました。稜線まで出るとなんとかなるかなと思ったのですが,高齢者には難しい斜面であり,スイセンピークはあきらめることにしました。大いに疲労したひとときでした。

房州アルプスには登れたことだし,ほぼ満足した気分で養老渓谷へと向かいました。養老温泉では1億5千万年前のウニの化石が発見され,そこからくみ上げられた温泉にはいろいろと御利益があるとか。「ごりやくの湯」に浸かると滑り落ちた疲れがスーと消えていきました。 |

梨沢区公民館です。房州アルプスへ向かう登山者の駐車場として開放されています。

|

房州アルプス登山口までは舗装道路歩きが続きます。

道路脇のスイセンとソテツが南国ムードを漂わせます。

|

公民館から1時間,やっと房州アルプス登山口につきました。

途中標識はなく,ここでやっと出会いました。 |

展望台からの房州の山並みです。展望台といっても岩が突き出ているだけです。落葉樹は少なくマテバシイの濃緑色が目立ちます。 |

登山道には椿の花が咲いていました。 |

尾根筋はマテバシイの並木道になっています。 |

保田見側の房州アルプス登山口標識です。 |

保田見峠の鎌倉古道登山口につきました。房州アルプスと似たような登山道です。 |

途中のピークには古めかしい石像が安置されていました。 |

ここもマテバシイの並木道です。 |

鹿の角が落ちていました。枯れ木と見間違いそうですが,間違いなく

鹿の角です。 |

そして三角点はないのですが大塚山というピークに同じく古めかしい

石像がありました。 |

いつの間にか梨沢の鎌倉古道登山口につきました。小さな手作りの

標識です。 |

梨沢区は山里です。イノシシよけの電柵が張り巡らされています。 |

舗装道路に出るところにも小さな標識がありました。 |

集落に入るとやっと看板らしいものがありました。梨沢渓谷の七ツ釜が

名勝になっているようです。 |

スイセンピークと嵯峨山方面です。 |

この奥がスイセン畑です。たどった先は急斜面でした。

|

左のピークがスイセンピークと思われます。 |

道路沿いには自生したスイセンが咲き誇っていました。

|

平成30年の記録

那須茶臼岳 H30.10.11(木) 雨

| G P S デ ー タ |

|

峠の茶屋からから茶臼岳に登り,牛ヶ首を回って下山しました。

|

5:00 自宅出発

7:30 峠の茶屋避難小屋駐車場着

7:51 登山開始

8:52 峰の茶屋

9:46 茶臼岳山頂

10:09 ロープウェイ山頂駅分岐

10:43 牛ヶ首

11:05 峰の茶屋避難小屋 昼食

12:10 下山

歩程は,7.8km

山歩時間は,4時間22分

|

茶臼岳下の姥が平の紅葉は絶景だとの評判が高いので,天気予報を入念に調べ下山後の温泉も楽しもうと,出発3日前にゆこゆこネットで「ホテルサンバレー那須」の宿泊を予約しました。

それがです。当日は朝から小雨模様でした。峠の茶屋駐車場も満車の懸念は嘘のようにがらがらでした。それでもです。登る人はいるものです。高齢者というよりはスマートな若者です。一足先に出発したのですが,「お先に!」とすっと追い抜かれてしまいました。山頂は関西方面からの登山ツアー客や高齢者グループで賑わっていました。絶景どころか一寸先はガスの中なのですが,一応満足して降りていきます。私たちもその中に混じって少し満足して降りました。

ゴアテックスの雨具は10年を経過したせいか,内側からだいぶ濡れます。とにかく温まろうと鹿の湯に飛び込みました。順番に熱い湯につかっていくと体の芯から温まってきました。明日晴れたらもう一回登ってみようと気力が沸いてきたのですが,次の日も雨模様で峠の茶屋駐車場に行ってみたら冷たい雨風が吹き荒れていました。急に登る気力が失せてしまいました。

このところの山行は3回連続して雨模様です。先がガスっています。来年は70歳だし,この先どうなるのか見通せないのかなあ。 |

紅葉はいい案配のようですが視界が効きません |

休憩も早々に出発です |

たまにガスが切れて鮮やかな色彩が飛び込んできます |

避難小屋もいかにも避難小屋のようです |

茶臼方面も朝日岳方面もとにかくガスの中です。きらめく錦秋を見たかったのですが…。普段の行いが悪いのか……。

|

とにかく茶臼岳山頂には登ってみました。 |

最後は鹿の湯に入ったり,三種の温泉が楽しめるという「ホテルサンバレー那須」に泊まったりと温泉三昧しました。 |

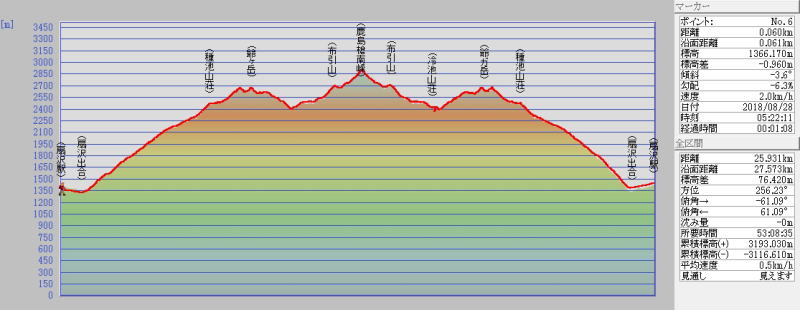

鹿島槍ヶ岳 H30.8.27(火)~8.30(木)雨時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

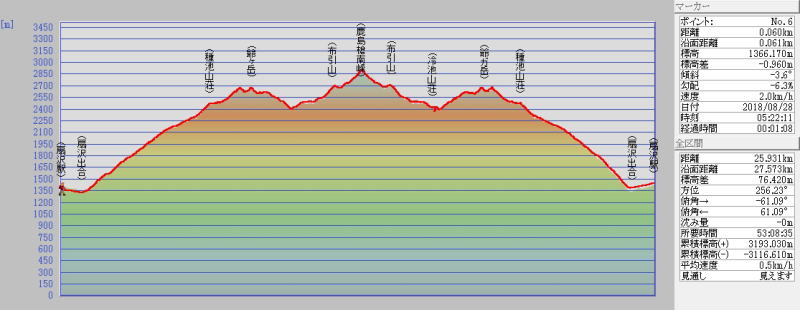

扇沢駅から鹿島槍ヶ岳南峰を往復しました。

|

8/27(月) 23:00 都庁駐車場から毎日アルペン号で出発

8/28(火) 4 時頃 扇沢駅到着

5:21 歩き出す

9:45 種池山荘到着 泊まり

8/29(水) 5:42 歩き出す

7:08 爺ガ岳山頂

8:21 冷池(つめたいけ)山荘到着

10:36 鹿島槍ヶ岳南峰山頂

13:10 冷池山荘到着 泊まり

8/30(木) 5:44 歩き出す

8:14 種池山荘到着

10:13 扇沢出合

10:29 扇沢駅

15:05 あずさ26号新宿駅行き出発

21:30 帰宅

歩程は,27.6km

山歩時間は,16時間37分(1日目4時間24分,2日目7時間28分,3日目4時間45分)でした。

|

去年,唐松岳から眺めた五竜岳や鹿島槍ヶ岳は堂々とした山容で,登ってみたい衝動に駆られました。

同じ時期,天気予報を慎重に調べて3日前に毎日アルペン号を予約したのですが,今年の気象変動は激しく予報はころころと変わり,出がけから雨です。

雨衣を手放せない山行は感激もそこそこで,疲れもひとしおです。そんな中で,時折ガスの中から出現する山々に胸がときめきます。ただただ,黙々と歩いた3日間でした。

60代最後の北アルプスはガスの中でした。これからの人生も,もやが深まっていくのでしょうか。それでもまた来年,新たな山に出かけてみましょう。 |

8月29日 鹿島槍に向かって出発です。まだ雨は降っていません。 |

雨降る中,冷池山荘が見えます。鹿島槍はガスの中です。 |

鹿島槍ヶ岳山頂です。誰もいませんでした。 |

種池山荘よりも快適でした。木のぬくもりとトイレが素晴らしい。 |

冷池山荘前の高庭からの朝焼けです。 |

爺ガ岳には空荷の学生たちがたくさん登っていきました。 |

半分白い稜線をゆく,エキスパートの若者です。 |

雨模様の中,秋の気配が深まった景色です。 |

山の中にぽっかりと扇沢の駅が現れ,フィナーレとなります。 |

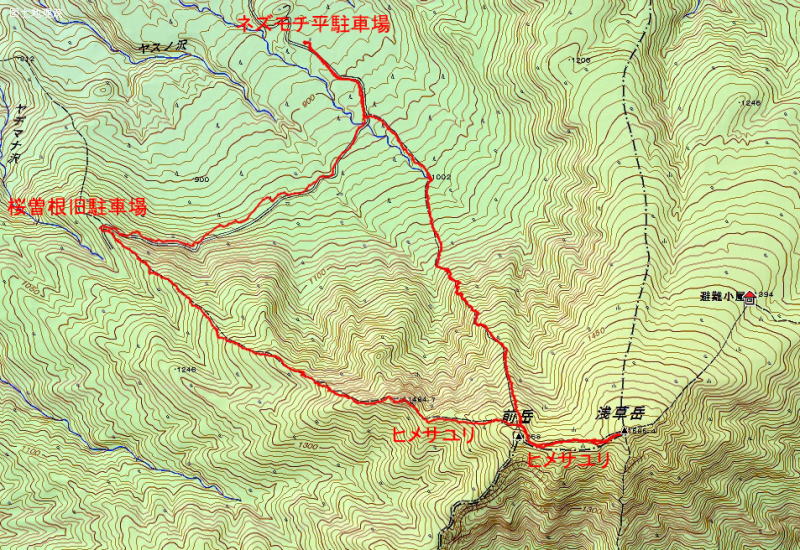

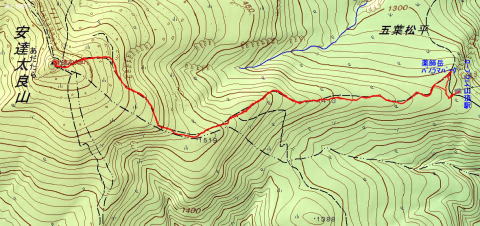

浅草岳(新潟県,福島県) H30.7.4(水)終日小雨

| G P S デ ー タ |

|

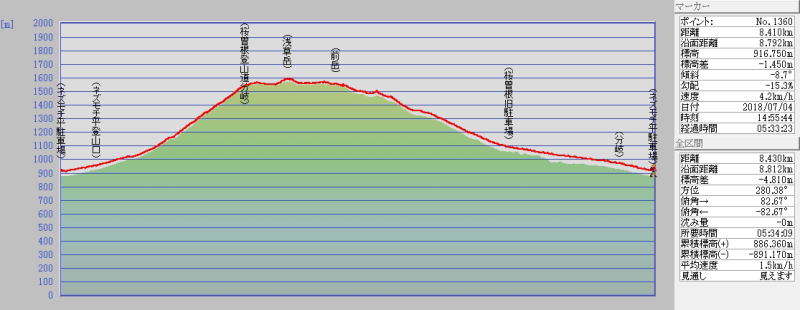

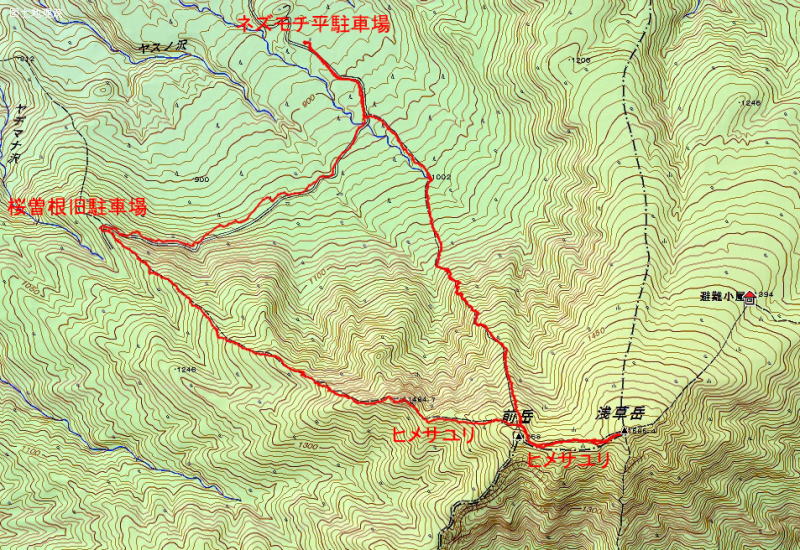

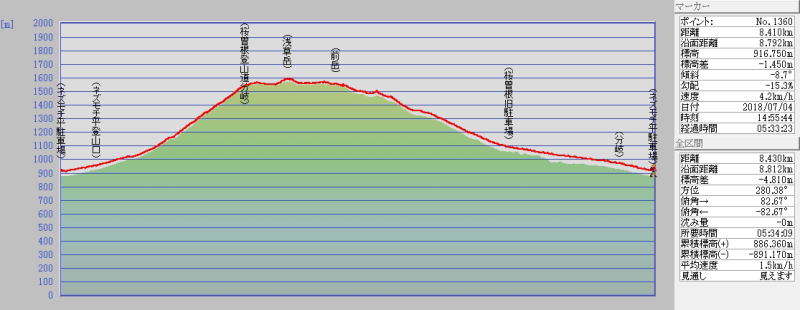

ネズモチ平駐車場に車を止めて,ネズモチ平コースを直登し浅草岳に登ったあと,桜曽根コースを下山して駐車場に戻りました。 |

4:10 自宅出発

9:10 ネズモチ平駐車場

9:22 登山スタート

9:38 登山口

11:46 桜曽根分岐

12:28 浅草岳山頂

14:26 桜曽根旧駐車場

14:49 ネズモチ平登山口

14:55 駐車場へ下山

歩程は8.8km,5時間33分の山歩でした。

|

6月中旬になると,ヤマレコなどのネット上でヒメサユリの便りが盛んにみられるようになってきたのですが,ブルーベリーの熟するのが例年になく早く,収穫に追われて出かけられませんでした。7月初めで終わりになりそうだという情報を見て,台風7号接近で雨という予報もいとわず,とにかく出かけてみました。

ヒメサユリというと浅草岳と言われますが,この浅草岳40数年前に日立勤労者山岳会のバス登山でいったことがあります。ヒメサユリが目的ではなかったと思いますが,天気が悪く少し歩いただけで引き返したような記憶があります。まさにその当時の記憶がよみがえったような天気でした。幸いなことに,山開きの6月24日から7月8日までの期間,ネズモチ平駐車場までマイカーが入れて雨の林道歩きだけは救われました。途中,林道復旧工事中でしたが工事を休めていただき申し訳ありませんでした。駐車場には車が2台だけでした。下山した時には車は見当たらず,今日は3台の登山者だけでした。7月1日の日曜日には150台もの駐車があったとか,さぞかしヒメサユリもびっくりしたことでしょう。

熊よけ鈴をならしながら雨具を身につけて二人で黙々と歩きました。相棒の体調がいまいちなので心配しながら登りましたが,稜線に出る頃には冷気が体を覆うようになってきて,結構元気が出てきました。雪渓を過ぎた頃,ヒメサユリが目に飛び込んできて感激の対面となりました。初対面です。雨に濡れてみずみずしく,ほのかな芳香が漂います。二人だけで本当にもったいないような時間を過ごしました。高嶺の花とはまさにヒメサユリだったのではと見とれました。

雨はやみようにありません。ネズモチ平コースは急登で滑りやすいので桜曽根コースを下りました。こちらにもヒメサユリが咲いていました。遠く雪渓をたたえた山を背景に見応えがあります。頻繁にザックを下ろしては,カメラが雨に濡れるのもいとわず撮影に夢中になりました。大満足して下山し,時間があるのでエコミュージアムに立ち寄ってみました。浅草岳の自然がうまくまとめられた立派な自然博物館でした。案内の方にヒメサユリの話をしたら,ヒメサユリは山頂ばかりでなく新潟,福島のこのエリアには分布可能とか。駐車場脇の観察コース沿いにも2株ほど可憐な花を咲かせていました。それでも山頂で見たものの方がみずみずしかったような気がしました。

この日は魚沼須原の民宿小西屋に泊まりました。魚沼産コシヒカリはひと味違いました。山菜づくしの食事も格別でした。

次の日も雨模様です。国指定の重要文化財目黒邸の茅葺き家を見学して230kmの距離を無事戻ることができました。 |

浅草岳を目の前にヒメサユリが咲いています。 |

振り返ると雪渓を背景にヒメサユリが可憐な姿を見せてくれます。 |

ヒメサユリと共演してみました。 |

頂上直下にもヒメサユリが咲いています。 |

山頂から田子倉湖が幻想的でした。 |

雨に濡れてみずみずしい姿を見せてくれました。 |

桜曽根コースをたどるとまたヒメサユリが現れました。 |

ワタスゲもいいですね。 |

魚沼須原の目黒邸です。雪景色の写真が素晴らしかったです。 |

宇都宮アルプス(栃木県 宇都宮市) H30.3.13(火)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

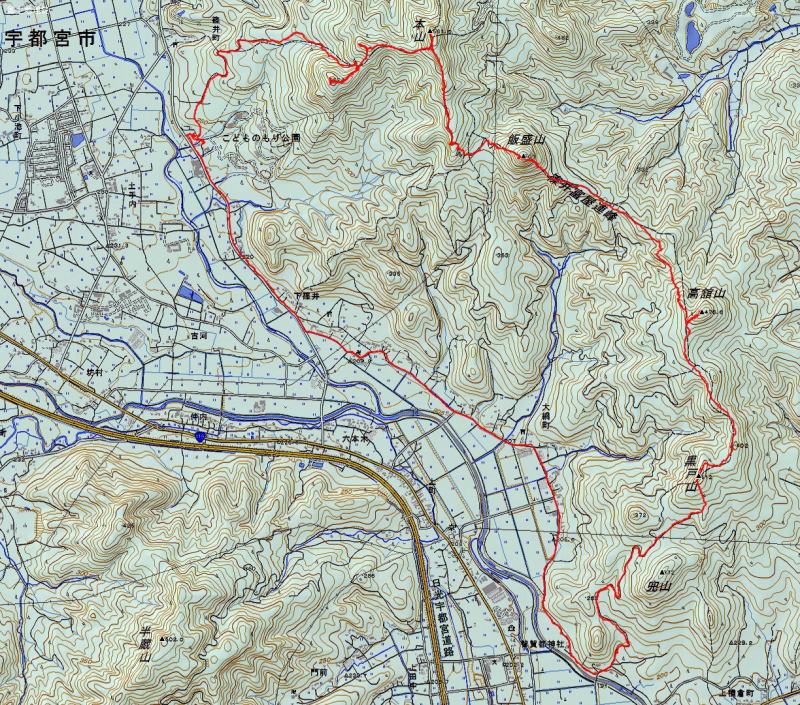

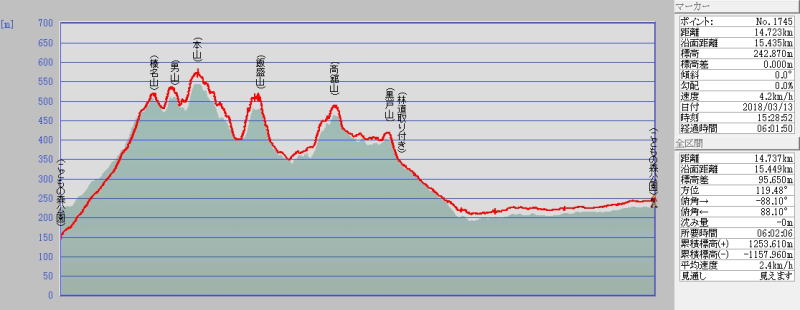

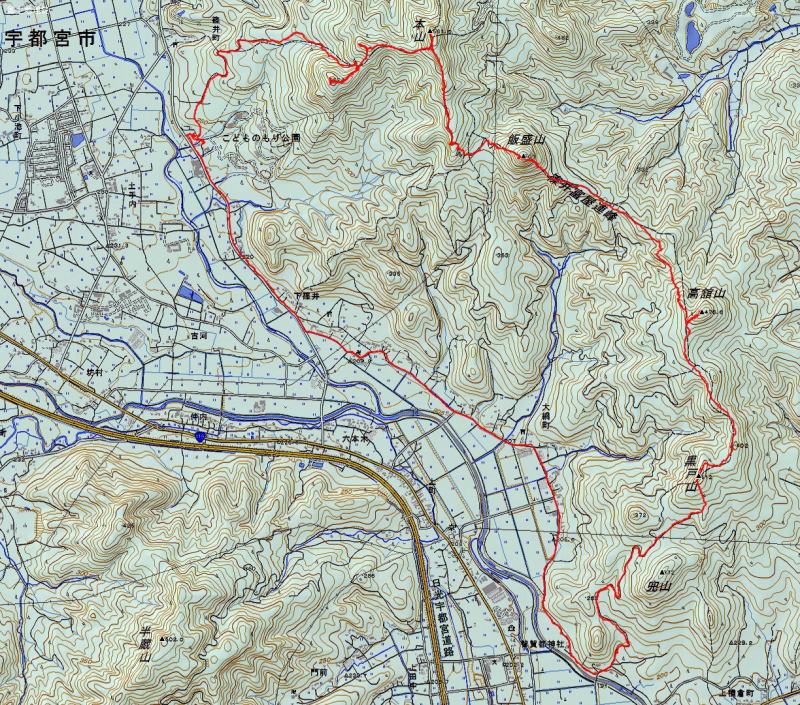

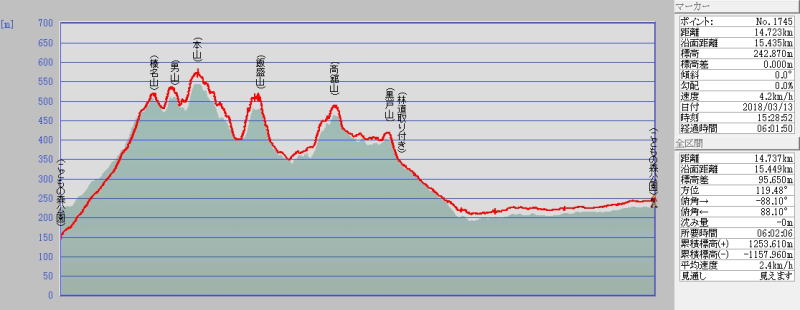

こどもの森公園駐車場から榛名山,男山,本山,飯盛山,高館山,黒戸山を縦走し,舗装道路を歩いて駐車場に戻りました。

|

7:20 自宅出発

9:20 こどもの森公園駐車場着

9:30 登山スタート

10:27 榛名山

10:44 男山

11:17 本山

12:34 飯盛山

13:32 高館山

13:59 黒戸山

14:07 林道取り付き

15:29 こどもの森公園駐車場戻り

歩程は15.4km,6時間2分の山歩でした。

|

宇都宮の山というと古賀志山ですが,宇都宮アルプスという名前もよく目にします。インターネットでの記録にも沢山出てきて,ご当地アルプスの代表格のようです。そんなことから,このところの暖かさに誘われて出かけてみることにしました。

確かによく整備された登山道で,標識も沢山目にしました。しかし残念ながら,はじめての私たちには少し迷うところがありました。親切すぎているのかもしれません。それに山頂ピークが縦走路から外れていることもわかりにくい点かもしれません。それはともかくとして,なかなか歩き甲斐のある縦走路で,まさにアルプスという名も納得できるものがあります。

展望が素晴らしいのは本山でした。雪に覆われた日光や那須の連山が間近に迫り,いつまでも休憩していたい山頂でした。急登なのは飯盛山でした。茶碗にご飯を盛り付けたようにそびえ立つ山で登り甲斐は抜群です。当然,下りも急峻で,傾斜が緩くなるところまでロープが何本もつながれていました。残念ながら展望はありません。もったいないところです。この山がハイライトで,あとはゆっくりと高度を下げていきます。駐車場まで戻るのに舗装された林道や一般道を歩くのが少しつらいといわれています。しかし,歩いているとこれまで歩いてきたアルプスの山々が目に入ってくるのが慰めにもなり,農家の軒先の作物などを眺めるのもいいものです。私はそんなにつらいとも思いませんでした。

それでもそれなりに疲れたので,宇都宮駅の「餃子みんみん」で餃子ライスで腹ごしらえをして帰宅の途につきました。 |

舗装された林道をしばらく歩くとよく整備された登山道が見えてきました。 |

榛名山山頂です。古めかしい祠がありました。昔から親しまれてきた

ようです。 |

男山山頂です。ほんの少しですが眺望が開けています。 |

そして本山山頂。日光や那須の連山がよく見えます。 |

急登を登り切ると飯盛山です。

|

山頂ではこのチョウが数匹舞い踊っていました。 |

高館山の山頂です。三等三角点があります。 |

そして石仏です。この山も古くから登られていたようです。 |

林道に近づくと檜の林に光があたってきれいでした。 |

平成29年(2017)の記録

滝川渓谷(福島県 矢祭町) H29.11.16(木)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

国道349号線沿いの第1駐車場から歩き始め,山頂の店「滝川の里」で折り返して戻りました。

|

10:00 スタート

12:42 山頂の店 滝川の里

14:23 戻り

歩程は7.5km,4時間21分の山歩でした。

|

城里町のウォーキング会でこの渓谷に行ったところ,紅葉が素晴らしかったというので出かけてみました。

里美牧場を過ぎてすぐの所に大きな看板があり,進入すると程なくりっぱな駐車場がありました。第1駐車場です。平日でも沢山の車が駐車しており,案内の方が常駐していてハイキングガイドを配布していました。以前は入山料200円を取っていたそうですが無料になったとのこと。矢祭町が管理費を負担しているようです。気持ちの良い対応でした。

林の中の平坦な道を少し歩くと沢が出現し,小さな滝がいくつも続いています。道も急坂となりますがとても歩きやすく整備されています。りっぱな太鼓橋が架けられたり,崖には階段,沢沿いには木道と誰もが安全に歩けるように整備されています。盛りを過ぎたとはいえ紅葉も見事でした。写真の枚数も増え,思った以上に時間をかけてしまいましたが山頂の「滝川の里」には昼食タイムにたどり着きました。そばを食べる方で賑わっていました。

おにぎり持参なのでけんちん汁を注文したら熱々の具だくさんで体が熱くなりました。結構な味でした。

帰りも紅葉狩りを堪能し,楽々と戻りました。

帰宅途中,里美のかかし祭り会場に立ち寄り力作を鑑賞しました。

|

一際鮮やかなカエデがありました。 |

小滝にはいろいろと名前がついています。 |

赤と黄色いいバランスでした。 |

水量も十分で見応えがあります。 |

思わず記念写真を撮りたくなる雰囲気です。 |

この小滝は急傾斜です。カメラマンも多いです。 |

平らな沢もいいですね。 |

沢山のハイカーが行き交います |

だんだん見慣れてきて感受性が鈍ってきます。 |

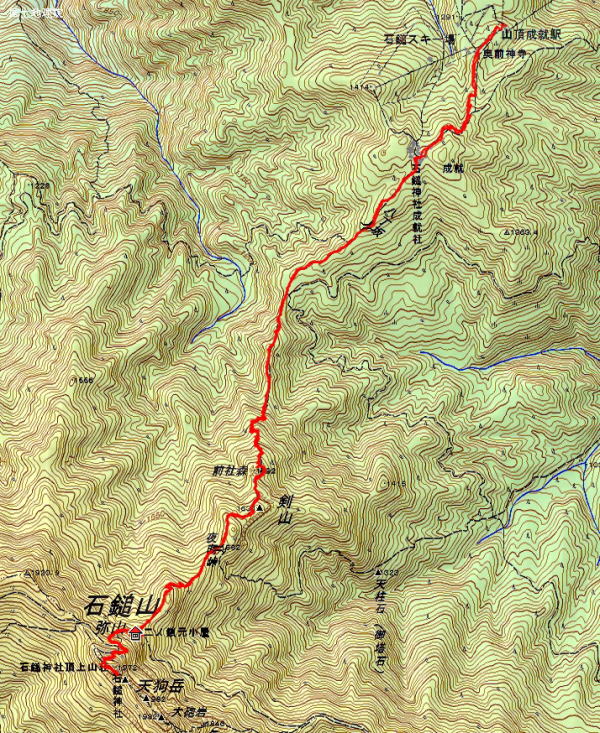

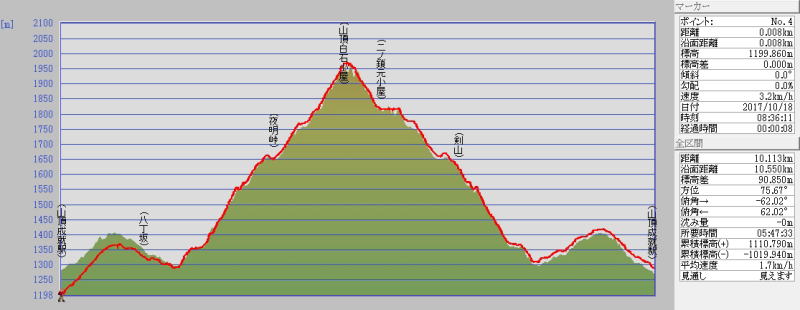

石鎚山(四国 愛媛県) H29.10.17(火)~20(金)雨一時曇り

| G P S デ ー タ |

|

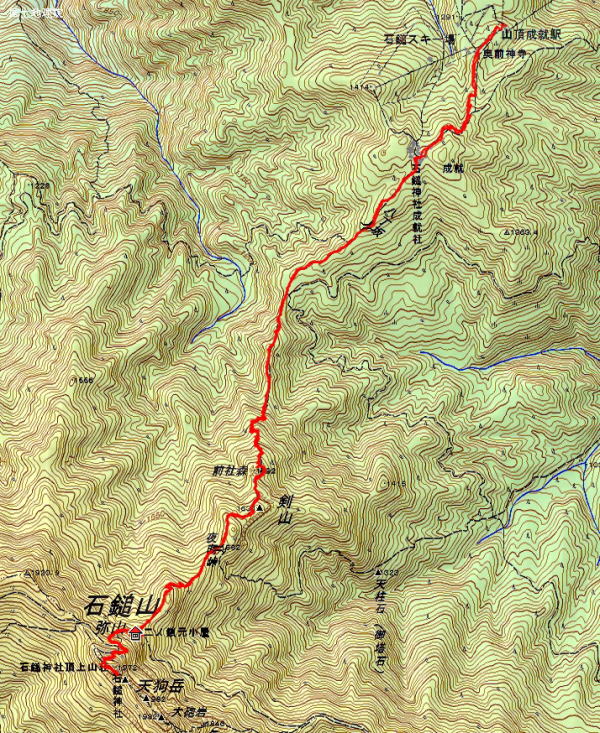

前日宿泊した道後温泉を朝食抜きで出発し,西条市西之川甲からロープウェイで成就社まで一幾に登り山頂を往復しました。天狗岳までは登りませんでした。移動にはレンタカーを使いました。 |

6:30 道後温泉

8:00 石鎚登山ロープウェイ口

8:36 山頂成就駅出発

10:37 夜明峠

11:39 山頂

14:23 下山

歩程は10.6km,山歩時間は5時間47分でした。

|

思いもかけず旅行券をいただいたので,行ったことのない四国の山を目指しました。

10/17

羽田発12:15の便で松山に向かい,「重要文化財道後温泉本館」に入浴したり近くの小高い公園に登ったりして観光しました。雨は降っていませんでした。

10/18

6:30 レンタカーで「道後プリンスホテル」を出発し,高速道路を利用して石鎚登山ロープウェイ口に向かいました。山道は狭く緊張しましたが対向車が少なくほっとしました。駐車料金700円を支払い,ロープウェイに乗りました。着いたところが「成就社」,りっぱな神社や宿泊所があるのでびっくりです。「クラブツーリズム」のツアー客10数名と一緒に登り始めました。マイペースで歩いていたら,ツアーのガイドさんが雨の予報を心配して猛烈な勢いでツアー客を引っ張って行きました。高齢者も多く大丈夫かなと思っていたのですが,雨にぬれるのが心配らしく皆さん必死でついて行きました。私たちは遅れました。

鎖は想像以上に太いものでした。傾斜もきつく距離もあります。迷うことなく巻き道を選びました。しかしその巻き道も傾斜がきつく,人工的な階段の連続で楽しめるものではありません。我慢に我慢を重ねて一段一段進みました。夜明峠まで登ると,ツアー客は休憩に入りました。全般の飛ばしでかなり疲れてきたようです。その先の階段ではペースが落ち,雨も降ってきたこともあり私たちよりだいぶ遅れて山頂に着きました。

山頂からの展望は全くありませんでした。紅葉に燃える天狗岳を撮影しようと意気込んでいたのですが,空振りでした。雨具を着込んで早々に下山しました。ツアー客は私たちがロープウェイに乗るまで下りてきませんでした。少し気になりながらレンタカーに乗り込み,今夜の宿泊地「祖谷温泉」へと向かいました。

祖谷温泉までは100km余りあり,祖谷渓沿いの山岳道路はカーブが多い上に狭く手に汗握る行程でした。夕暮れの中無事到着,日本三大秘境に数えられる渓谷に近代的なホテルが数軒建っていました。宿泊地の「ホテル秘境の湯」はフランスからのツアー客で一杯でした。まるで海外かと思わんばかりの雰囲気に世界は狭いなあと感じました。

10/19

朝から雨でした。とりあえず剣山の登山口まで45kmの道を向かいます。国道ではありますが山岳道路で1車線です。カーブも多くゆっくりゆっくり行きました。リフト乗り場まではかなり高度を上げます。相変わらず雨はやみそうにありません。リフトは動いているのですが,屋根もなく乗る気が失せてしまいました。剣山はあきらめて75km先の金比羅山へと向かいました。雨は降り通しです。傘を差して金毘羅宮の階段を上りりっぱな社を見ては「琴平グランドホテル」に泊まりました。

10/20

今日も雨です。栗林公園を鑑賞して,高松空港14:05発の便で羽田へ向かいました。7時前には自宅に着き,あこがれの四国山行は終わってしまいました。

|

歩き始めたあたりでは紅葉が始まりました。 |

試しの鎖です。この太さに登る気が失せてしまいます。 |

面白そうですが高齢者には体力を要し,途中でやめました。 |

「力あめ」を売っている小屋に着きました。雲海がきれいです。 |

紅葉と雲海がいいバランスです。もう少し晴れるとなあ。 |

山頂から天狗岳をと狙ったのですが。 |

霧雨の中,とりあえず神社の下で記念撮影です。 |

りっぱな社が祀られていました。 |

下山は雨の中でした。ロープウェイの待合所も閑散としています。

|

唐松岳(標高2697m) H29.8.26(木)~28(金)晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

新宿発の夜行バスで白馬八方まで行き,ゴンドラリフトを乗り継いで八方池山荘まで一息で登ります。山荘から歩き始め,頂上山荘で1泊し翌日同じ道を下山しました。 |

8/26(水)

23:00 新宿都庁駐車場発 夜行バス毎日アルペン号3列シート

8/27(木)

5:30 白馬八方着

8:00 八方池山荘

9:30 八方池

12:56 唐松岳頂上山荘

14:32 唐松岳山頂

15:19 牛首取り付き

16:21 頂上山荘(泊)

歩程は約8km,8時間の山歩と山遊びでした。

8/28(金)

6:30 頂上山荘

11:30 八方の湯(入浴 昼食)

14:37 白馬駅

21:00 帰宅

|

久しぶりに妻を誘って北アルプスを目指しました。高齢になり夜行バスもつらいかなと考えて,少し割高な3列シートの毎日アルペン号を利用しました。確かにゆったり感はあるのですが,場所が悪かったのかタイヤの真上で振動が激しくぐっすりと寝込んでというわけにはいきませんでした。妻は車酔いになり,白馬八方に着いたときにはすこぶる体調が悪く,食べ物は受け付けませんでした。この年になると夜行は無理なのかなあと後悔の念を強く持ちました。天気も良く,ここまで来たからにはと叱咤激励し,山頂目指すことにしました。それにしても人気の山なのか,ロープウェイに乗るのに経験したこともないほどの長い列です。ここでも疲れが出てしまいました。

八方池山荘からはとにかく一歩一歩,歩きました。かろうじてゼリーがのどを通るようなので,だましだまし頂上の小屋までと頑張らせました。絶景が現れて,こちらはカメラに夢中になりましたが感激はないようです。

小屋に着くなり妻はすぐ横になってしまったので,私はあちこちと写真撮りに歩きました。どこを見ても素晴らしい山の景色です。白馬三山が圧倒的なスケールで迫ってきます。五竜岳の偉容も格別です。いつまでも去りがたい山頂でした。五竜岳に向かう牛首という鎖場で持参したビールをいただきました。高齢になりバランスが悪くなったので危ないかなあといろいろ考えながら飲み干しました。登れるうちに行ってみたい山の一つです。

小屋に戻っても妻は寝ていました。食欲はないようです。山荘の主人に相談したら軽い高山病の症状で,同様な人がもう一人いるようです。ポカリスェットをお湯で割ってのみ湯たんぽで温めて寝るように指導されました。翌日はだいぶ回復しましたが朝食は食べられませんでした。それでも気力は高まり,山頂に立つことにしました。3度の食事も取らずどんなものかと心配しましたが,無事山頂を踏み下山できました。八方の湯につかったらすっかり元の体調に戻ったようです。夜行バスの冷房による体の冷え,不眠には十分気をつける必要があるようです。

妻にとっては久しぶりの北アルプスでしたが,燕岳の時といい余りいい思い出になはならなかった山行でした。私はまずまずの写真が撮れて満足だったのですが。 |

八方池は賑わっていました。不帰の嶮が迫ってきます。 |

五竜と鹿島槍です。 |

外国の方は軽装でスイスイです。 |

五竜岳の偉容には圧倒されます。 |

山頂近くからの不帰の嶮,迫力があります。 |

山頂から剱岳が間近です。 |

やっとの思いで山頂に立てました。 |

頂上山荘は大きく快適です。 |

山頂から剱岳をバックに記念写真です。 |

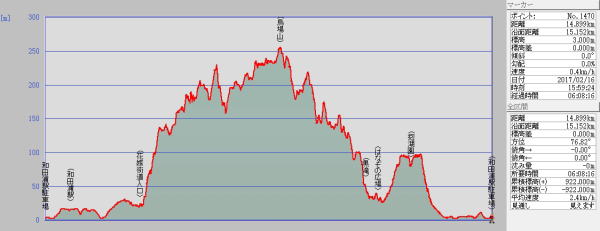

烏場山(標高226m 花嫁街道 千葉県南房総市) H29.2.16(木)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

内房線和田浦駅の隣の市営駐車場に止めて,和田浦駅でハイキング

マップを手に入れ花嫁街道,花婿街道を周回しました。

|

5:00 自宅出発

9:40 和田浦駅となり駐車場到着

9:51 登山開始

10:03 和田浦駅

10:35 花嫁街道入り口

12:00 駒返し

12:18 見晴台(昼食)

13:03 烏場山山頂

14:20 黒滝

15:00 抱湖園

15:40 海岸

15:56 駐車場到着

歩程は15.2km,山歩時間は6時間08分でした。 |

雪のない暖か山に登りたいという妻の希望で,房州の山を登ってきました。高齢者には車での日帰りはきついです。宿泊地を探したら伊藤園グループの「南国ホテル」が館山の白浜にあったので,ここに泊まることにして房州の山では人気の高い花嫁街道,烏場山を選んでみました。

当日は全国的に春めいた陽気になり,南房総は春爛漫といった感じで歩き出すと汗がにじみ出てきました。このコースは,かつて海辺と内陸の集落間で行き来するための生活道路であったものを「和田浦歩こう会」という団体がハイキング用に整備したものです。パンフレットも実にわかりやすく,標識は適地に設置され,丁寧に管理されています。高齢者の方が一人登山道を整備していました。イノシシがえさを求めて土を掘り返すので,毎日のようにならしているそうです。高低差の少ないなだらかな登山道を快適に歩いて行くと,季節をタイムスリップしたような気分にさせられます。ぴりぴりした雪の山も身が引き締まっていいのですが,たまにはのんびりのんびり歩くのもいいものです。

周りの木々は温暖な気候を反映してか,照葉樹が多く茨城の里山風景とは異なった趣です。スダジイの大木やマテバシイの群生林には驚かされます。烏場山山頂直下のカヤ場と称される見晴台には,バイオトイレや丸太が設置されていて昼食にはうってつけの場所です。黒潮の潮風を浴び,大海原を眺めてのお昼ご飯は素晴らしく,この境遇をありがたく思いました。海に近づくにつれてソテツが目立ってきます。田んぼの畦などにも並んでおり,南国ムードです。抱湖園という植物園には,河津桜のように早咲きな「元朝桜」が満開で,菜の花畑の黄色とあでやかさを競っていました。国道128号線まで下りてくると海はすぐそこ,海岸を散歩して駐車場に戻りました。

歩き通したという充実感にはちょっと物足りない感はありますが,屋久島の山登りを思い出させてくれるような房州の山は新鮮でした。山を下りたら妻が花摘みをしたいというので,千倉海岸の花屋さんで初めての花摘みをしました。

|

看板を立てたくなるのもよくわかるほどのマテバシイの林です。茨城の

里山では見られない貴重な林です。 |

花嫁行列が海辺と内陸の集落を行き来したとか,烏場山の山頂には

花嫁姿の石像がありました。まさに「花嫁街道」です。 |

烏場山山頂です。岩崎元朗氏の「新日本百名山」の標識があります。 |

下りに「花婿街道」をたどると,下山口近くに黒滝が現れました。落差が

15mとか,房総とは思えない雰囲気です。 |

ソテツの群落が現れてきました。遠景は歩いてきた花嫁街道です。南国

の山といった感じでしょうか。 |

抱湖園まで下りてきました。元朝桜とソテツの共演です。

元朝桜は一宇葉桜になっていました。 |

菜の花畑とさくらの共演です。

抱湖園桜祭りが開催中でした。 |

さくらと菜の花。

こちらは競演ですか。 |

国道まで来ると海です。

海抜0mから登る山,日立アルプスを思い出しました。 |

平成28年(2016)の記録

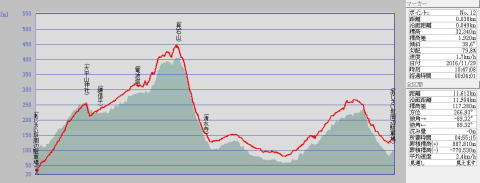

大平山周回(栃木県) H28.11.29(火)晴れ

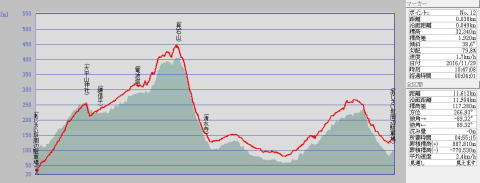

| G P S デ ー タ |

|

あじさい坂周辺駐車場から車道をたどり,大平山神社,謙信平,晃石山

をたどって戻りました。

|

10:43 登山開始

11:16 大平山神社

11:47 謙信平(昼食)

12:53 晃石山

13:44 清水寺

15:38 駐車場

歩程 11.9km,約5時間の山歩でした。 |

雨巻山で出会った方から「富士山がとてもよく見える」という情報を聞いて,早速栃木市の大平山へ出かけてみました。

30数年前,「栃木蔵の町マラソン」に参加したとき,大平山神社には来たことがあるのですがその先のハイキングコースは初めてです。土地勘がほとんど失せてしまい,「あじさい坂」を登るつもりが見当が外れて車道を歩いてしまいました。

朝の冷え込みもあり,富士山が見えるかもしれないと期待して神社の少し先の謙信平に着くと,うっすらと真っ白い富士山が見えています。かなり大きいです。関東平野の外れにポッカリとたたずんでいます。いい景色です。12時少し前ですがお昼にしました。あたりには数軒茶店が並んでいます。名物の団子と卵焼き,それに焼き鳥を注文して持参したおにぎりをほおばりました。縁台があちこちに並んでいてまさに富士見茶屋です。あまりのいい景色に,日の沈む頃もう一度来てみることにしました。

謙信平からしばらくは林道歩きです。電波塔まで来ると山道になり,形の整った栃木百名山の晃石山(てるいしやま)を目指します。関東平野が一望できて,すがすがしい気分になります。途中,パラグライダーの基地がありました。晃石山までは結構な登りです。軽いハイキングと思ったら裏切られます。特に下りの急勾配には驚きました。そして山頂直下には何とも立派な神社が建てられているのです。1000年も前の山岳信仰で建てられたとか,当時の人々の力には驚くばかりです。

清水寺(せいすいじ)まで下りてくると舗装された林道歩きになります。途中から自然歩道に入りましたが,やはり舗装されていました。登山靴までは必要ないかなと思ったのですが,長時間歩行を考慮すると登山靴で正解でした。

帰りはあじさい坂を下りました。石畳の両側にあじさいが植えられており,かなりの長さの坂で花の咲く頃は見応えがあることでしょう。4時前に下山して,日の入りの頃の富士山はどうかなと,今度は車で謙信平に向かいました。そしてそこで見た景色は昼間をはるかに超えた絶景でした。 |

謙信平では昼時なのに富士山が認められました。 |

晃石山の尾根からは一面の関東平野と端正な形の筑波山が見えます。 |

謙信平からの富士山です。16:19 120ミリのレンズです。 |

16:22 日の入り前が一番赤くなりました。 |

16:36 |

16:47 時の移ろいに応じて色合いが移ろっていくのがすばらしかったです。 |

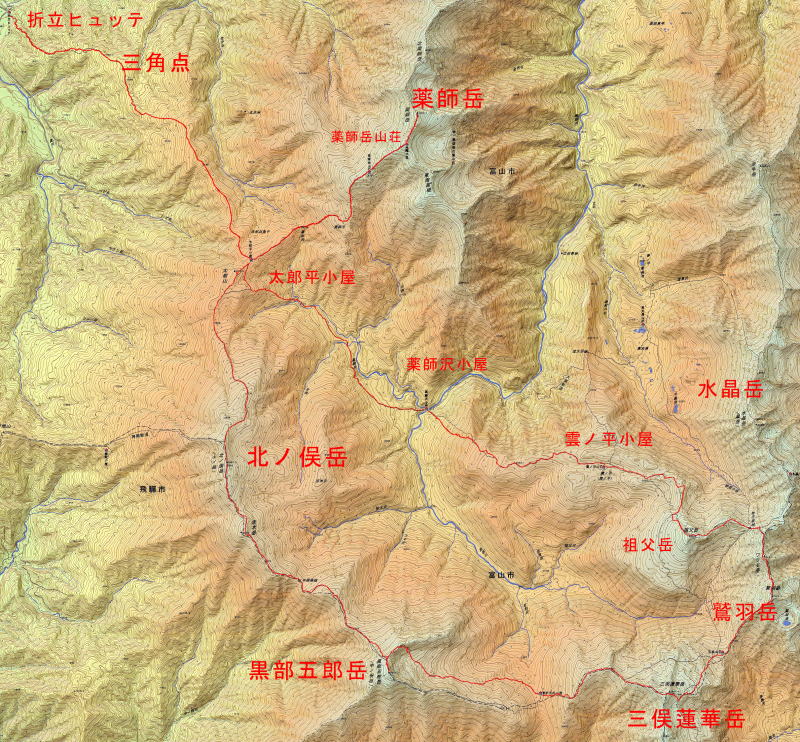

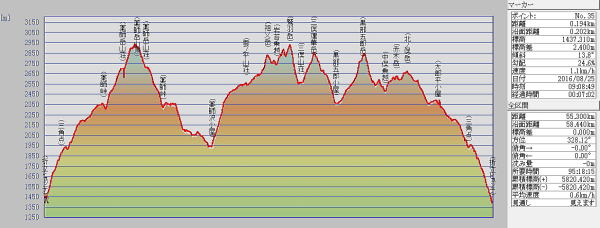

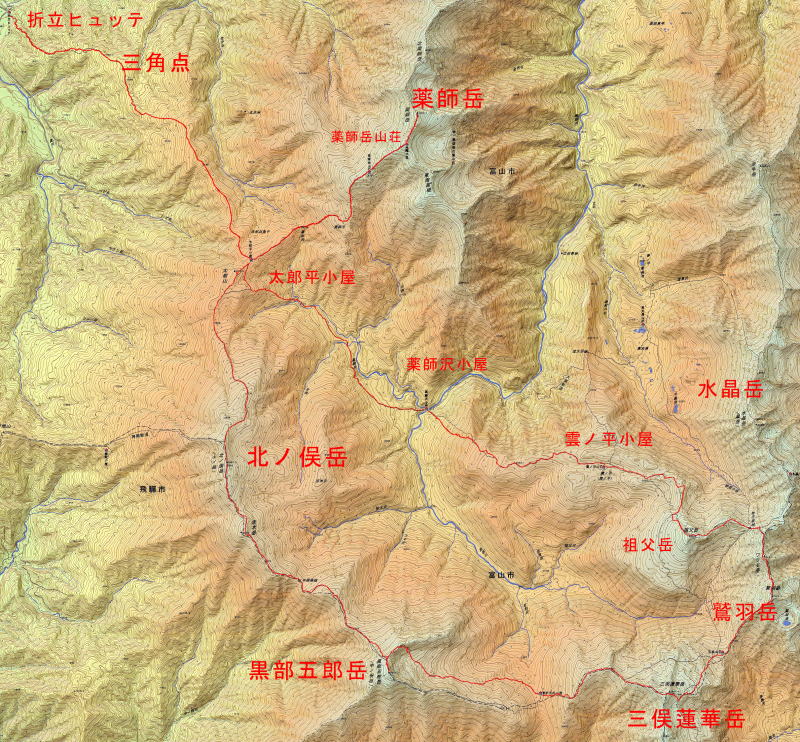

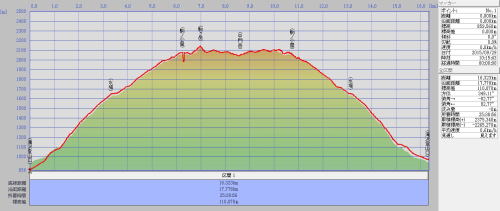

薬師岳から雲ノ平周回 H28.8.24夜行(水)曇り~8.29(月)晴れ

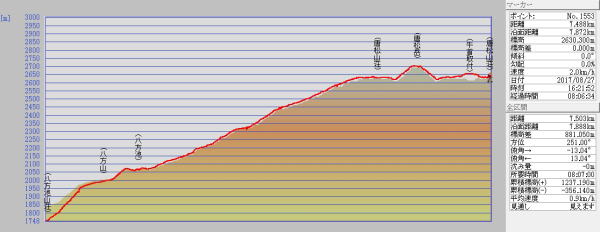

| G P S デ ー タ |

|

折立から薬師岳に登り,雲ノ平に回って鷲羽岳,三俣蓮華岳,黒部五郎岳と縦走し,折立へ下山しました。

|

8/24 22:30 新宿バスタ夜行バス富山行き(富山地鉄)

8/25 5:30 富山駅着 6:30 富山駅発

8:30 折立 9:00 登山開始

16:02 薬師岳山荘(泊) 歩程10km 山歩時間 7時間

8/26 5:32 薬師岳山荘発

6:36 薬師岳山頂

8:43 太郎平小屋

11:21 薬師沢小屋

14:55 雲ノ平山荘(泊) 歩程16.4km 山歩時間 9時間23分

8/27 5:40 雲ノ平山荘発

7:19 祖父岳

9:36 鷲羽岳

10:45 三俣山荘

12:36 三俣蓮華岳

14:00 黒部五郎小屋(泊) 歩程11.8km 山歩時間 8時間20分

8/28 5:36 黒部五郎小屋発

9:01 黒部五郎岳山頂

12:27 北ノ俣岳

14:25 太郎平小屋(泊) 歩程13.3km 山歩時間 8時間49分

8/29 5:54 太郎平小屋発

8:20 折立 10:20 折立発

13:00 富山駅 14:19 富山発

16:40 東京駅 17:50 東京発

20:30 帰宅 歩程6.9km 山歩時間 1時間26分

総計 歩程 58.4km 山歩時間 約35時間 |

雲ノ平という浪漫チックな地名に惹かれて黒部源流の山々を歩いてみました。北アルプスは年老いてからでも楽に歩けると思って入って見たのですが,かなり疲れた「たそがれ山歩」でした。

日数と経費節減から夜行バスを利用してみました。新しくオープンした新宿バスタが始発です。平日とは思えない混雑状況で,ひっきりなしに全国への長距離バスが発車しています。富山地鉄の富山行きは満員でした。幸い3列シートでゆったりしているのですが,目をつぶったままで眠り込むまでには至りませんでした。富山駅には予定通り5時半に到着,折立行きのバスは6時半です。新幹線開通で真新しくなった駅ビルでおにぎりサイズの「ますの寿司」を購入,朝食と昼食にしました。なかなかの一品でした。

折立には8時半着,出発に手間取り最後尾で登り始めました。500mlのペットボトル6本,水1リットル,ウィスキー,カメラなど何となく荷物が増えて18kgを超えてしまい,歩き出すのにためらってしまいました。それに寝不足です。周りを見る余裕もなく,とにかく稜線目指してただ耐えるのみでした。太郎平小屋に着いたときにはあと3時間歩いて薬師岳山荘までゆくのは無理かなと思ったのですが,ガスの晴れ間から望まれる薬師岳山頂に魅せられさらに一踏ん張りしました。最終日にこの道を下ったのですが,実に快適るんるん気分でした。いつでも登りの厳しさは格別です。「はじめはゆっくり歩くことが大切です。(シェークスピアの言葉より)」

薬師岳山荘は頂上直下,登り1時間の所にあり木をふんだんに使用した清潔で落ち着いた雰囲気でした。しかし水は天水のみということで,すべて有料,蛇口はあるのですが開けても水はしたたるだけでした。背負ってきた甲斐がありました。それでも思い切りのどを潤したく350mlの缶ビールを求めてしまいました。750円と高価でした。

2日目。体調はどうかなと思ったのですが,すこぶる快調,食欲もあります。この分では予定のコースを歩けるかもと薬師岳山頂へ向かいました。快晴とまではいかなくともいい天気です。山頂からは槍穂高連峰,笠ヶ岳,劔立山,これから向かう黒部源流の山々など体に迫ってきます。ぞくぞくする感じです。やっぱり耐えて良かったと満足しました。

山頂で出会った人に,「雲ノ平の登りは今までにないほどきついですよ,雨が降る前に登り切った方がいいですよ」とアドバイスされました。それではと早々に下山し薬師沢小屋まで1000mの下山です。どうにか下りきったと思ったら小屋から雲ノ平までの600mの直登が始まりました。大きな石が重なり合った沢といったところで,登山道といったものではありません。ステップが大きくて私の足では届きません。這いつくばって登っては息が上がって一休み,果たしてたどり着くかと不安に駆られました。そのうち雨がぱらついてきて雨具を着るようになってしまいました。ロマンチックな雲ノ平どこではありません。この登り,これまで経験した中では最強ともいえるものです。木道の末端が出てきたときには手をさしのべられたような気分になりました。標準コースタイム3時間の所,3時間半かかりました。程なく瀟洒な雲ノ平山荘が現れました。こんな所にとは思えないようなロマンチックな小屋です。雲ノ平とはよく名付けたものです。この先には高天原や夢の平という所もあるようです。雲ノ平山荘は内装も素晴らしく,大きな梁と豊富に天然木を利用した内装が印象的です。食堂が開放されていて手作りのスピーカーから軽音楽が流れています。1缶700円のビールを求めてしばしロマンチックな気分に浸りました。夕食は石狩鍋で酒粕が入った味噌仕立てで鮭も野菜も豊富でした。おいしいのですが食は余り進みませんでした。夕食後には黒部源流域の山小屋開拓史のスライドショーがありました。「黒部の山賊」の著者で有名な伊藤正一氏が昭和20年代から撮影してきたもので,アルプスの登山史を垣間見るようで貴重な映像でした。現在の雲ノ平山荘のオーナーは正一氏の次男二郎氏です。ちなみに三俣山荘は長男の圭氏が経営しているとのこと,オーディオ装置に凝っているところなど似ているところがあります。

3日目。雨です,今日は一日雨の中です。一昨年,裏銀座縦走の時も黒部源流域は雨でした。この時期,この地域は雨との縁が深いようです。人気の少ない山々をただ黙々と歩きます。それでも山頂では言葉少なにお互い記録写真を撮り合いました。楽しみなことがありました。裏銀座縦走の折,三俣山荘で飲んだコーヒーです。今回も雨の中ザックをひさしにおいて2階の喫茶ルームに入りました。前回と変わらずJBLのスピーカーから心地よい音楽が流れていました。タンゴのようです。豆をひいてサイホンで入れる黒部源流のコーヒーは格別でした。少し離れた椅子には鷲羽岳で写真を撮り合った単独テント山行の若い女性が座っています。満足げにケーキセットを食べています。しばし瞑想にふけったあと,一足先に出発しました。黙礼をすると笑顔を返してくれました。お互いいい雰囲気を共有した相づちのようでした。黒部五郎小屋まではまだ先です。三俣蓮華岳まで300m登り,小屋までは500m下らなければなりません。いい加減疲れた頃,こじんまりした洋風の小屋が現れました。周りは湿原で水が豊富で自由に使えます。いい場所に建てたものです。それでも水より缶ビールと注文したら600円とこれまでで最安でした。受付は若い男性ですが暖かみのある応対で,一番先に雨具や靴の乾燥を案内してくれました。第一印象が素晴らしい小屋です。食事もすべて手作りで,とろろそばや野菜ソースをたっぷりかけた肉料理などレストラン顔負けのものです。三俣山荘のコーヒーとともにもう一度きてみたい小屋です。

4日目。豊富な水で顔を洗い爽快な気分で出発。天気も上々です。黒部五郎岳はカールが有名でほとんどの人がカールを巻いてから頂上へ向かいます。御影石のごろごろした特異な景観を見上げながら快調に登ります。山頂に立つと槍穂高が一段と近づいて見えました。薬師岳から劔立山も迫力があります。山形県から来たという単独行の62歳の男性としばし山談義をしながら絶景写真を撮りまくりました。雲ノ平も手に取るようです。今回の山行の締めくくりとして歩いてきたコースを見渡せるのはこの上ない充実感です。特に黒部五郎小屋と黒部五郎岳には感激しました。若い人はここから一気に折立まで下りてしまうようですが,高齢者は太郎平小屋泊まりとして気の向くまま写真撮影しながらゆっくりと稜線歩きを楽しみました。しかし撮った写真にはこれはといったものがなく,感動が失せてしまったようです。太郎平小屋は静かでした。台風が来るとかでキャンセルが多く20名ほどの宿泊者でした。「生ビールが冷えてます」という張り紙に誘われて注文しました。中ジョッキで1000円でしたが,缶ビールとはひと味違うマイルド感は後を引くおいしさでした。しかし高価でありいっぱいにとどめました。ほろ酔い気分になり,談話室で山の本を眺めました。金子さんの書いた「夫婦で登った百名山」を拾い読みしました。黒部五郎岳を見てみると黒部五郎小屋のおもてなしを絶賛していました。食事も素晴らしいとの評価です。10年以上前の記録であり,今に至るまで継続していることに感銘しました。これからも頑張ってほしいと思いました。受付の若い男性の顔が浮かんできました。

5日目。下山です。台風が近づいているとかで強風が吹いています。薬師岳を見納めして一気に下りました。途中,雲海に浮かぶ白山や早月尾根の端に剱岳が望まれました。コースタイム2時間の所,1時間20分で下山しました。登りの苦労が嘘のようです。昨年の笠新道の下りとは格段の差がありました。足への負担も少なく交通機関の乗り降りも楽でした。やはり1泊余計に泊まって正解でした。近くに温泉がないので折立のトイレで5日間の衣類を着替え,すまし顔で富山駅でお魚御膳をいただき,ホタルイカの沖漬けと白エビの酢漬けを購入し,汗臭いかどうかは人知れず新幹線で戻りました。

5日間の山行はとても疲れました。今度はもう少し楽なコースがいいかなと実感しました。

今回の山行で気になったところが2点あります。

1点目は雪渓が全く見られなかったことです。雲ノ平山荘支配人の話ですと,今年は例年になく雪解けが早く小屋では水不足に悲鳴をあげているとのこと。そして気温が高い。人いきれもあるのですが夜でも毛布を掛けると暑すぎます。靴下も脱がないと暑すぎます。朝のひんやりした冷気も感じられませんでした。この地域特有なのか,温暖化の影響が出てきているのか心配になりました。

そして2点目は登山道の荒廃です。至る所えぐられて人の背丈ほど深い溝になっています。隣接して木道を敷いているのですが土砂が平らなところまで流されてしまっています。登山者の増加なのか,最近の猛烈な雨量強度のせいなのか心配です。うまい共生の方法があるといいのですが,こちら方面の研究,施工の進歩が期待されます。

経費の概算です。交通費 31,700円 宿泊費(山小屋4泊) 37,400円 ビール代 3,000円 携行食 3,000円 雑費 3,000円 合計 78,100円 |

折立登山口の大木。山岳遭難多発とあり,緊張します。 |

太郎平小屋に着くと薬師岳山頂が現れました。一大決心をしてさらに上の小屋までゆくことにしました。 |

やっとの思いで薬師岳山荘に到着です。稜線沿いで風当たりは強いです。しっかりした作りです。

|

薬師岳山頂からは槍穂高連峰が間近に迫ります。 薬師岳山頂からは槍穂高連峰が間近に迫ります。

誰もが魅了されるシルエットです。 |

少し右に振ると笠ヶ岳方面が望まれます。 |

薬師沢小屋まで下りてきました。イワナ釣りの名所であり,赤木沢など沢登の起点になっているようです。 |

ロマンチックな雲ノ平山荘,内装が実に素晴らしいです。木の香りぷんぷんです。 |

雨の中鷲羽岳に到着。裏銀座縦走の時は雨で登頂せず,巻き道をゆきました。 |

三俣蓮華岳も雨の中でした。2度目の登頂も絶景が見られず残念でした。

|

黒部五郎小屋に到着,水が豊富に流れています。今回一番の素晴らしい小屋でした。 |

黒部五郎岳のカールです。山頂直下からせせらぎが流れています。 |

今回のハイライト,黒部五郎岳です。背面は薬師岳,劔立山方面です。 |

どっしりした薬師岳,風格があります。そして劔立山,後立山とまさにアルプスです。 |

イワギキョウを撮っていたらヒョウモンチョウがやってきました。2500m付近で珍しかったです。 |

フィナーレの太郎平小屋です。右を下って折立です。 |

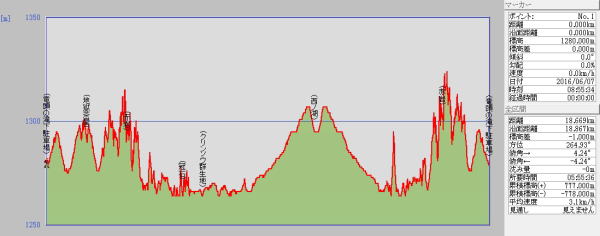

中禅寺湖千手が浜のクリンソウ H28.6.7(火)曇り

| G P S デ ー タ |

|

中禅寺湖畔の竜頭の滝下駐車場に止め,菖蒲ヶ浜から千手が浜,西ノ湖と歩いて元に戻りました。

|

6:00 自宅出発

9:00 竜頭の滝下駐車場出発

10:51 千手ヶ浜

10:56 クリンソウ群生地 昼食

12:56 西ノ湖

14:51 駐車場戻り

歩程は18.9km,山歩時間は5時間55分でした。

|

ニコンD810の試し撮りがしたくていろいろと情報をあさっていたら,日光のクリンソウが見頃という日光自然科学博物館のお知らせに出会いました。写真の対象には色合いも豊富で是非試したくなりました。そうと決まればせっかくのお花見ということで,早速家族総出で出かけることにしました。

霧雨の舞う曇りがちの天気でしたが,さすがは国立公園です,竜頭の滝には観光バスがひしめき合っていました。混雑を避けて滝下の国道沿いの駐車場に止め歩き出しました。菖蒲ヶ浜近くにつくと,そこには臨時駐車場があり,クリンソウ目当ての方の車が10台ほど止まっていました。広大な駐車場で,千手ヶ浜まで歩いて行くにはここに止めたほうがいいようです。

千手ヶ浜に着くとすごい人混みです。赤沼から低公害バスで来る方や中禅寺湖を船で来る方が一緒になり賑やかこの上ないです。三脚を持った高齢者も多いです。確かにさもありなんです。群生地の色とりどりのクリンソウは見事な花園でした。

D810の出番です。今回は旧型とはいえ定評のある24-70ミリF2.8をつけてきました。三脚もというところですが,そこは山のカメラマン,手持ちが原則です。余り意識もせず「いいなあ」と思ったところを切り取ってきました。歩くのは少し物足りなかったので西ノ湖まで足を伸ばし,ブナやミズナラ,白樺,ドロノキの森林浴を十分に楽しみ戻りました。

撮った写真ですが,パソコンで見てみると感動した花園がうまく出てきました。色合いもいいです。心配した手ブレも絞り優先で,100分の1秒のシャッタースピードを下限に意識したせいか気にならないようです。今回は少し満足した気分になりました。 |

群生地に入るとこの光景が目に飛び込んできます。 |

水辺に似合う花です。 |

木立とのコラボもいい感じです。 |

水面に映る花々がメルヘンチックです。 |

だんだん似たような写真になってきました。 |

これでもかというほどのクリンソウです。 |

クリンソウは色違いが多いのも魅力です。 |

千手ヶ浜からは男体山の偉容が望まれます。 |

西ノ湖畔にもわずかですが単色のクリンソウ群生地がありました。 |

平成27年(2015)の記録

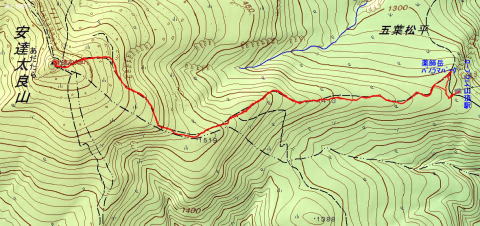

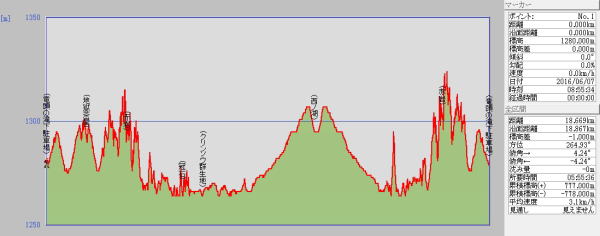

安達太良山 H27.10.26(月)晴れ,強風

| G P S デ ー タ |

|

安達太良山ロープウェイで山頂駅まで行き,安達太良山頂を往復しました。

|

9:53 山頂駅出発

11:28 安達太良山頂

12:54 薬師岳パノラマパーク

13:05 山頂駅着(昼食)

歩程 5.4km,所要時間 3時間12分

|

町の体育協会主催の安達太良山ハイキングに参加しました。

朝は我が家周辺でも霜が降りるほどの冷え込みだったので,紅葉は期待できないなと思いながらも30年ぶりの安達太良山,それに2台のバス登山と新鮮味十分で浮き浮きしながら出かけました。

しかし10月末の安達太良高原は冬のたたずまいでした。カラマツは茶褐色に染まり落葉が始まっていました。風の冷たさは耐えがたく思わず手袋を取り出しました。時折,強風が吹く中ロープウェイは1時間遅れの9時半になってやっと動き出しました。バス登山にしては時期が少し遅すぎた感じがしました。

ロープウェイ山頂駅に着くと霜柱と氷の世界で,木道はうっすらと雪化粧していました。冬山登山のようです。

樹林帯はまだいいのですが,登るにつれて風当たりが強くなり鼻水が止まりません。まるでキリマンジャロ登頂のようです。それでも参加者の9割を占める女性陣は何の迷いもなく黙々と登頂していました。山頂は立っているのがやっとで,岩やハイマツにエビのしっぽが張り付いていました。

休んでいると体の芯まで冷えるので,とにかく先を急ぎ昼食なしでロープウェイ山頂駅まで戻り休憩室の中でお弁当となりました。バス登山の醍醐味らしく,たくさんの方からいろいろな差し入れをいただき満腹になり,たまにはこんな山行もいいものだと満足しました。

帰りは,くろがね小屋付近の豊富な湧泉地帯から湧き出る,PH2.48の酸性泉を引き湯しているという岳温泉の「ヘルシーパルあだたら」で熱めの日帰り温泉を楽しみ,さらに満足して一眠りして帰宅しました。 |

仙女平付近には黄色いナナカマドが青空に映えていました。

山頂付近は雲の動きが速く寒そうです。

|

鎖場を登り山頂です。立っていると体がよろめきます。

岩にはエビのしっぽが…。早々に下山です。

|

安達太良山の乳首です。10月4日の桂写真部の撮影会では鮮やかに

煌めいていたのですが…。まもなく雪で覆われることでしょう。

|

会津駒ヶ岳 H27.9.29(火)~9.30(水)晴れ,雨,強風,みぞれ後晴れ

| G P S デ ー タ |

|

駒ヶ岳登山口のトイレ脇に駐車し,林道から山道を登って滝沢登山口に入りました。ここで登山者カードを提出します。

1日目は駒ノ小屋に泊まりました。2日目は駒ヶ岳山頂から中門岳を往復して,上ってきた道を駒ヶ岳登山口まで下りました。

|

9/29

10:15 駒ヶ岳登山口

10:46 滝沢登山口

12:38 水場 昼食

15:07 駒ノ小屋(宿泊 自炊)

歩程 6.5km 山歩時間 3時間52分

9/30

6:34 駒ノ小屋出発

6:54 駒ヶ岳山頂

7:29 中門岳

8:20 駒ノ小屋

9:54 水場 休憩コーヒータイム

11:10 滝沢登山口

11:54 駒ヶ岳登山口

歩程 11.3km 山歩時間 5時間20分

総歩程 17.8km 総山歩時間 9時間12分

|

稲刈りの手伝いを10日間ほど続け,山の空気が恋しくなってきた頃南会津の山を思い出しました。最近では田代山,燧ヶ岳の紅葉を堪能したので今年は会津駒ヶ岳を選んでみました。天気はすこぶる良好で,青空の下の映える秋山を期待して出かけました。

登りはじめはまだ夏山といった感じでたっぷり汗をかきました。自炊用の食料や道具で結構な荷物になったのも応えました。妻のペースの方が早く,後をゆっくり上りました。稜線が見える頃になると,ひんやりした風が心地よく元気が出てきました。あれほど良好な天気も山頂間近になるとガスが立ちこめ,期待した展望は望めませんでした。それでも,ガスの切れ目から時折燧ヶ岳や駒ヶ岳山頂が顔を出してくれカメラに力が入ります。周りはすっかり草紅葉の世界で,山はもう深秋でした。急に寒さがやってきました。

小屋は素泊まりです。3000円の宿泊料金で自炊用の水と暖かい寝具が提供されます。トイレは清掃が行き届いていてきれいです。しかし処理はできないので檜枝岐村がタンクを空輸して処理しているそうです。100円のチップ制でした。また,洗い場はないので食器を汚さず,調理くずを出さずといった工夫が必要で,レトルト食品のご飯,カレー,おかゆなどで済ませました。貧弱なメニューでしたが,同宿者から南郷トマトや洋梨をいただき満足して7時には布団に入ってしまいました。今夜の宿泊者は定員28人に対して20人で,人いきれで部屋は暖かでした。夜が更けるにつれ雨風が強くなってきました。強風をまともに受けるのか小屋が動きます。地震のようです。疲れていたのですが深い眠りには入れませんでした。

翌朝,雨はやんだのですが強風が続いており,辺り一面ガスが立ちこめています。冷たいです。キリンテへ下山しようと考えていたのですが,最短で元の登山口へ戻った方が無難なようです。中門岳までは行ってみようと足下の木道だけを頼りに滑らないようにとそろそろ歩きました。それでも往復する間に3度も滑って尻を打ってしまいました。駒ヶ岳山頂にはすぐ着きましたが,みぞれが舞っていました。シラビソの葉には霧氷がたくさんついていました。冷たいです。手袋を持ってきて本当によかったです。

中門岳のピークは標柱の立っているところからさらに奥に行ったところでした。いつも標柱のところから戻ってしまうのですが,今回初めてGPSでログをとってみたところ三角点は少し先の方にあることがわかりました。

9時頃になるとガスが切れ始めました。駒ノ小屋直下からは青い空の下,池塘を前景に燧ヶ岳と至仏山が端麗な姿を見せてくれました。いい景色です。絶景ポイントです。

ここでキリンテへ下るコースに戻ろうかとも思ったのですが,帰りの車の運転のことも考えてまっすぐ下りることにしました。平日とはいえ多くの人が上ってきます。昨夜は麓に泊まって夜明けとともに登り始めたようです。十分日帰りが可能な山ですが,高齢者には山頂でゆっくりとやすむのが無難なように思います。満天の星空を眺めるつもりだったのですが,本当に山の天気は地上とは違います。幾重もの用心が大切だと実感しました。

長い下りでしたが,色づき始めたブナの林や冷たくうまい水場の水で作ったコーヒーなどを楽しみながら昼頃下山しました。

下山後はすぐ近くの日帰り温泉駒ノ湯で汗を流し,裁ちそばをいただいて4時間のドライブの後帰宅しました。まずまずの秋山山歩でした。

|

小屋が近づいてくると駒ヶ岳山頂が望めるようになってきました。

秋を感じさせる装いです。

|

駒ノ小屋直下です。ひときわ目立つ三角屋根は立派なトイレです。

辺り一面草紅葉に覆われています。この木道がなんともいいです。

|

ガスと強風の中,駒ヶ岳山頂に着きました。

晴れていても木立が多く展望はききません。寒いです。

|

中門岳の池は水量が多く,木道が水ぴたしになっていました。

三角点はこの池の先にあるようです。 |

小屋直下の池塘からは一際目立つ燧ヶ岳が望まれます。

ガスが切れると同時にパッと現れ,感激ものです。 |

下山コースの紅葉です。

ロマンチックな雰囲気が堪えられないです。 |

これもときめいた景色です。

なんともいい場所に小屋を建てたものです。 |

池塘,紅葉,草紅葉,シラビソの緑,木道と高層湿原ならではの配置です。

そしてモデルと絶景の一つと思います。 |

水場から色づき始めたブナを撮ってみました。

光を浴びて黄金色に輝いています。うっとりです。 |

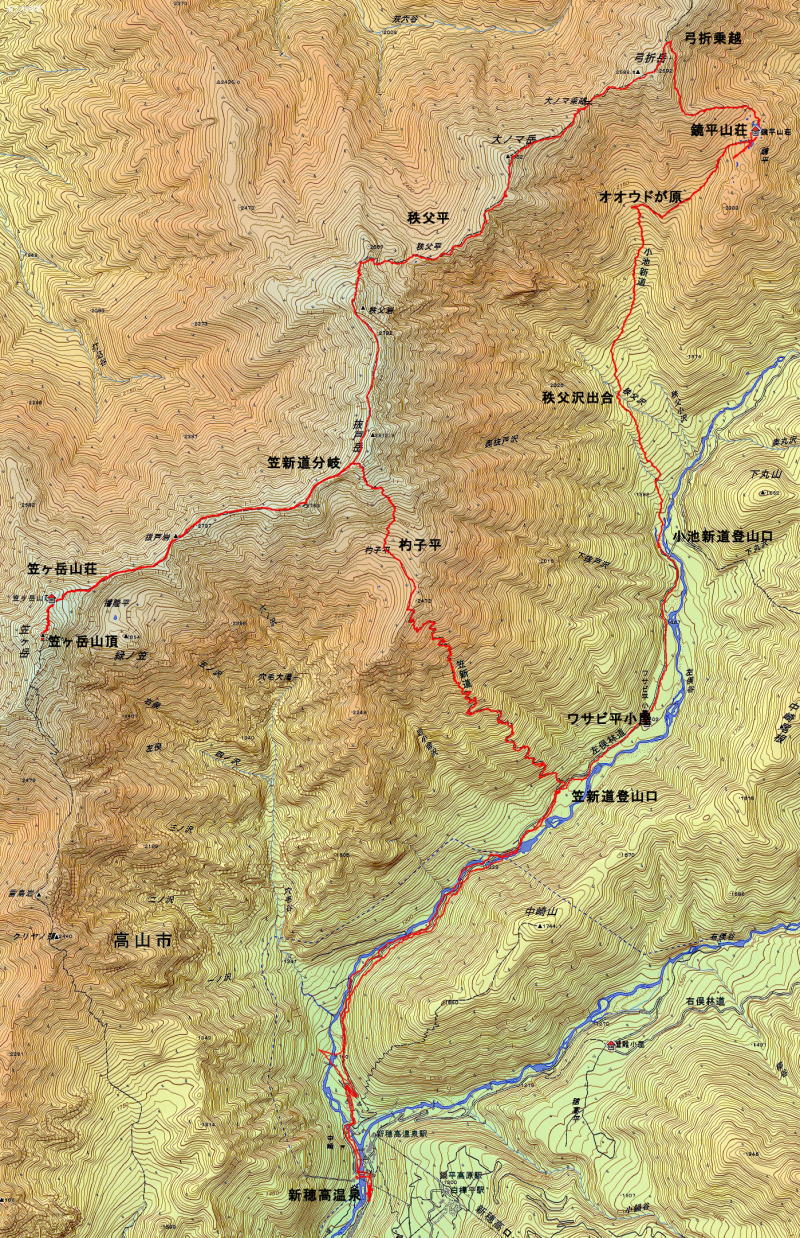

鏡平から笠ヶ岳 H27.8.27(水)~8.30(日)曇り,雨

| G P S デ ー タ |

|

宿発22:50の濃飛バスに乗り平湯温泉で下車,路線バスに乗り換えて新穂高温泉まで行きました。ここから小池新道を登り,鏡平山荘で1泊,2日目は双六岳から続く稜線を南下して笠ヶ岳山頂へと進み,笠ヶ岳山荘に泊まりました。3日目は,再び笠ヶ岳に登り笠ヶ岳新道を下って新穂高温泉に戻りました。 宿発22:50の濃飛バスに乗り平湯温泉で下車,路線バスに乗り換えて新穂高温泉まで行きました。ここから小池新道を登り,鏡平山荘で1泊,2日目は双六岳から続く稜線を南下して笠ヶ岳山頂へと進み,笠ヶ岳山荘に泊まりました。3日目は,再び笠ヶ岳に登り笠ヶ岳新道を下って新穂高温泉に戻りました。

|

8/27

19:40 常磐道高速バス(内原から料金 1750円)

22:50 新宿西口出発(料金 5860円)

8/28

3:10 平湯温泉 飛騨杉間伐材のベンチで仮眠

7:00 路線バスで新穂高温泉へ出発(料金 890円)

7:35 新穂高温泉バスターミナル着

7:40 登山開始

9:04 笠新道登山口

13:31 鏡平山荘(泊まり 料金9500円,缶ビール550円)

8/29

6:08 鏡平山荘出発

10:23 笠新道分岐

12:05 笠ヶ岳山荘

12:25 笠ヶ岳山頂

12:40 笠ヶ岳山荘(泊まり 料金9600円,缶ビール600円)

8/30

6:06 笠ヶ岳山荘出発

6:22 笠ヶ岳山頂

7:32 笠新道分岐

10:33 笠新道登山口

11:29 新穂高温泉(入浴 奥飛騨の湯 料金800円,缶ビール320円)

14:45 新宿行き 毎日アルペン号 3列シート(料金 8900円)

20:55 新宿着

22:30 常磐道高速バス(内原まで料金 1750円)

23:55 帰宅

歩程は約36km,山歩時間は17時間43分でした。 |

一昨年の裏銀座縦走の折,威風堂々という言葉がぴったりの笠ヶ岳を見て「今度は」と思っていたのですが,ツアーでは62000円と高く飛騨側へは一度も出たことがないので躊躇していました。そんな折に,井賀孝著の「すべての山に登れ。」で笠ヶ岳を,「でかい,とにかくでかい,圧倒的なる山だ」と紹介しているのが気になって,それではと暑い盛りのブルーベリー摘みの合間を縫ってどうにか計画を立ててみました。農作業がひと段落する8月下旬に設定してみたのですが,あいにく台風が2つも北上しており,進路がはっきりするまで待っていたら登山口へ直通の夜行バス「毎日アルペン号」は満席になってしまいました。その他にはと探したら,平湯温泉経由の高山行きの夜行バス「濃飛バス」があったので,これを使うことにしました。天気が悪いという予報からか,お客さんは少なく2席分を使ってゆっくり行くことが出来ました。安い料金で,本当に幸先良いスタートでした。

しかし,苦労はつきものです。平湯温泉には午前3時少し過ぎについてしまい,新穂高温泉行きの路線バスの始発である午前7時まで待たなければなりません。同乗していた登山客はグループだったのか,全員予約していたタクシーで要領よく出かけてしまいました。相乗り客はなく私だけ取り残されて,仕方なく飛騨杉の間伐材で作られたバスターミナルひさしのベンチで仮眠することとなってしまいました。タクシー代は6000円もするので,もったいなくてとても使えません。とにかく眠れぬまま,うとうとと耐えました。

1時間ほどたったでしょうか。韓国語と思えるような会話が聞こえてきました。そうこうするうちに,若い男女二人連れの女性の方から流ちょうな日本語で「上高地へはどうやって行くのですか」と聞かれ,バスとタクシーを紹介しました。「バスは6時半始発で,早く出たいならタクシーがあるが8000円を超えると思う」と答えました。二人はすかさず「高い!」と声を上げバスに決めたようです。時間がまだまだあるので,二人連れはコンロで朝食の準備を始めました。上高地から槍穂高岳を縦走するというのでびっくりしました。大キレットとか落石の話をして,十分気をつけるように話をしたら「ヘルメットを考えます」と言うことでした。私がパンをかじっていたら熱いコーヒーを差し入れてくれました。寒い朝に体がほんのり温まりました。とても感じの良い韓国人でした。

新穂高温泉は上高地と比べるとひっそりしていました。下車したのは3人で,登山者は私一人でした。バナナ2本とグレープフルーツゼリーをお腹に押し込み,早々に出発しました。緩やかな勾配の林道歩きは上高地のそれと似ていますが,人がいないのはどうしたことか。黙々と登山口までひたすら歩きました。登山口に入ると,ぼつぼつと下山する人に出会うようになりました。天気予報が悪いので取りやめたのかなと心配するほど登山者は少ないです。鏡平山荘への登りは沢が豊富で暑さを忘れさせてくれます。大きな雪渓もあり心地よい風が吹いてきます。夜行バスの疲れも感じないで山荘に着きました。辺り一面ガスで覆われてしまったのですが,大小の池と湿原がオアシスのような雰囲気で,思わずビールを求めては,のどを潤しました。夕食は5時から,飛騨牛コロッケ,春巻きのフライ,オクラ,カボチャの煮物と家と変わらぬご馳走でした。夕食後,雨が本降りとなってきました。

2日目は朝から雨降りです。雨具で身を固め,登り始めると程なく稜線に出ました。夕べは爆睡したので疲れは感じません。時折雨がやんで日が射すことがあります。それを見計らって小休止,お茶を一口飲むとガスが切れて槍ヶ岳が現れました。ぽっかりと槍の穂先が見え隠れします。雨の日の山歩きとは言っても,これがあるからたまりません。感動の一瞬を切り取りました。そして雷鳥が現れました。岩の上に佇むもの,ハイマツの中のファミリーなど笠ヶ岳の稜線では3箇所で出会いました。登山道を先導してくれるものもいました。最後には飛び立って,白い羽がちらっと見えてあざやかでした。

それにしても肝心の笠ヶ岳が見えません。ガスが思うように切れないせいもあるのですが,前衛の抜戸岳に遮られているためでしょうか。笠新道の分岐を越えたあたりからやっとその姿が見えました。ずっと続く稜線の奥に笠形の山がありました。大きいです。堂々としています。スマートです。「圧倒的なる山」という表現がぴったりに感じました。

笠ヶ岳山荘は大きな岩が重なり合った一番上に立っていました。目印がないとルートを見失いそうです。急坂を超えると良く整備された石畳の上に小屋はありました。受け付けると私は本日2番目の客でした。ザックを置いて山頂へと登りました。山頂には雨に濡れた標識の板が三角点の石柱にひっそりと立てかけられていました。あたりがガスで何も見えません。孤独好きの人にはたまらない雰囲気でした。

小屋は清掃が行き届ききれいでした。自家発の余熱を利用した乾燥室で濡れた衣類をさっぱりと乾かすことが出来ました。夕食の5時半まではたっぷり時間があるので,暖かい食堂兼談話室でビールをいただきながらしばし瞑想にふけりました。夕食は唐揚げ,焼き魚,カボチャと大根の煮物,そば,フルーツなどで豪華なものでした。8時頃になると雨がやみ,槍穂高連峰の山小屋の灯りが見えました。あしたは急な下りで晴れることを祈りながら

横になりました。

3日目,下山の日です。雨風がひどいです。それでも下りるほかないです。昨日笠ヶ岳山頂へはザックを背負って登らなかったので,記録用のGPSを持っていこうと,ザックを背負って山頂を往復してから下山に入りました。

稜線は快調なのですが,笠新道分岐からの下山道は足元が大きな岩の重なりで,濡れているせいもあり緊張を強いられます。そして強い雨が登山道を沢代わりにしてしまいます。足中の濡れるのを気にする余裕はありません。とにかくどんどんと下りるだけです。しかしいつまでたっても先が見えません。最初の下りは快調だったのですが,だんだんと疲れが出てきてスピードも落ち筋肉が痛み出してきました。いつの間にか下りてきた若者二人にスッと追い抜かれてしまいました。いい加減につかないかと思う頃どうにか登山口へ下りてこられました。いつものことですが,この道は上りたくないなあと痛感します。笠新道分岐までの標準の登りコースタイムは5時間50分です。ちょっと躊躇してしまいます。

登山口から1時間ほど林道を歩いてやっとの思いで新穂高温泉に到着しました。雨は断続的に強くなったり弱くなったりします。林道そばの沢は鉄砲水と言うよりは大砲水といった感じです。音といい,水しぶきといい恐怖を覚えます。土石流防止の堰堤工事があちこちで絶えず行われており,工事のための工事かと疑問視していたのですがこの姿を目の当たりにすると大変な工事なのだと実感しました。林道もそういった意味ではやむを得ない整備なのではと納得できました。

雨具を脱ぐと下の衣類もびしょ濡れでした。ゴアテックスの雨具を通してしまったのか,蒸れなのかとにかく濡れているのです。寒いです。早々にお昼のブドウパンをかじっては,登山指導センター上の日帰り温泉施設「奥飛騨の湯」に飛び込み暖まりました。湯ノ花が一杯の硫黄温泉でした。竹の笹を下らせて冷却している源泉掛け流しの湯のようです。じっくりと暖まりバスを待ちました。

帰りのバスは「毎日アルペン号 3列シート」を予約してきました。「ホテル穂高」の駐車場から豪華リクライニングシートでゆったり帰路につきました。ちょっぴり贅沢気分を味わいました。

バスは途中平湯温泉バスターミナルで休憩します。初日にお世話になったあのベンチには誰も座っていませんでした。御礼を言って店の中に入ると,何とか賞をもらったとかいう飛騨牛しぐれ煮がお土産にありました。迷わず1個買い求め,レジに濡れた1万円札を出しました。60先の女性店員さんは,「登山帰りのお客さんは皆さんこうなんですよねえ」と笑顔で受け取ってくれました。「お客さんこれ2枚ありますよ,いただいてもいいんですか」とニコニコしながら1枚を返してくれました。とても感じの良い応対でした。初日の韓国人の二人連れといい,今回といい「平湯温泉」にはもう一度来てみたいと胸が温かくなりました。孤独好きの登山者も人との交わりにはことのほか感激した山行でした。いい山行でした。 |

新穂高温泉のバスターミナルには立派な登山指導センターと観光案内

所がありました。登山下山届,バスの出発場所などていねいに教えてく

れました。 |

秩父沢です。このところの雨天続きで水量が多くさわやかです。

ナナカマドのような赤い実のなる木がありました。

|

標高が2000mを越えました。シシウドの群生地が広がります。

山の上はガスで何も見えません。天気は下り坂です。 |

池に映る槍穂高の姿に魅せられて小屋を建てたと言われる鏡池です。

到着したときには雨が降り出しそうで,まわりの木立が静かに写っていま

した。 |

2日目,雨の中少し登ると鏡平山荘と鏡池などが箱庭のように見下ろせまし

た。晴れると正面には槍ヶ岳がそびえているはずです。残念。 |

双六岳から続く稜線に出ました。弓折乗越です。本降りになり幻想的な

雰囲気です。 |

笠ヶ岳へと続く稜線です。時折雨がやむと縦走路が見えてきます。

笠ヶ岳はまだ見えず,正面の抜戸岳の奥になります。 |

雨がやむと時折ガスが切れて槍ヶ岳が現れます。小槍を従えているので

燕岳から見るのと違って見えます。 |

笠ヶ岳に近づいてきました。中々姿を現さなかったのですが,どうにか

編み笠のようなスマートな全容を撮ることが出来ました。

それにしてもまだまだ縦走路は長いです。 |

天気が崩れると出てくるという雷鳥,笠ヶ岳までの縦走路では3箇所で

出会いました。絶滅に瀕しているというのですが,このあたりはまだ大

丈夫なのでしょうか。何とかずっと生き残って欲しいものです。 |

笠ヶ岳山頂です。百名山の割には地味で笠ヶ岳の標識がないと通り過ぎ

てしまいそうです。手前に仏像が安置されているという祠があります。 |

厳しい下りを強いられた笠新道登山口です。大きな硬い岩が多い急坂の

登山道で,強雨の中,足の疲労度は限界に達しました。長い下りでした。 |

不動沢から五色沼 H27.5.27(水月)快晴

| G P S デ ー タ |

|

1日目は浄土平周辺を散策し,高湯温泉に泊まりました。2日目に午前10時高湯ゲートから吾妻スカイラインを上り,不動沢駐車場に車を止め五色沼まで往復しました。

|

10:14 登山開始

10:53 賽河原

11:50 慶応吾妻山荘分岐

12:36 五色沼(昼食)

13:28 家形山分岐

14:14 慶応吾妻山荘分岐

15:03 賽河原

15:32 下山

歩程は13.4km,所要時間は5時間18分でした。

|

田植えも無事終わり,骨休みにと温泉を探していたら福島の高湯温泉が素晴らしいというので付近の吾妻連峰を訪ね方々出かけてみました。

高湯温泉は全国3100あまりの温泉地のうち,理想的な究極の温泉と言われています。(札幌国際大学観光学部教授 松田忠徳氏のお話)

そのわけは,温泉が自然湧出している,温泉そのものが100%掛け流しである,地形の落差だけを利用して各浴槽まで引湯している自然流下であるという点にあるそうです。そして,この3点が温泉地全体でそろっているのです。「ありのままの温泉」なのです。楽しみな温泉で非常に期待が持てます。

1日目は浄土平を散策しましたが, 一切経山が噴火警戒レベル2(火口周辺規制)という状況が続いているため,多くの登山道が立ち入り禁止になっていました。噴煙はさほど大きくはなく,硫化水素の臭いもきつくありません。御嶽山の噴火以来,慎重を期しているようです。ビジターセンターにはヘルメットがたくさん保管されていました。平日とはいえ,国立公園の割には観光客もまばらで閑散とした雰囲気でした。

昼食後,吾妻小富士に登り吾妻連峰の展望を楽しみました。目の前に一切経山が大きくそびえ,そこに立って五色沼を望みたいところですが浄土平からは登れません。早々に下山して,浄土平の木道をたどり桶沼まで散策しました。所々残雪があり,足を踏み抜いては季節の逆戻りを感じ下界の暑さを忘れました。タカネザクラ(峰桜)がまだ見頃でした。浄土平一帯にはイワカガミの一大群生地がありました。2時間ほど散策して期待の高湯温泉玉子湯へ向かいました。

高湯温泉は山間のひなびた温泉地でした。しかし,辺り一面硫化水素のにおいが立ちこめ温泉の中の温泉と言った雰囲気でした。早速玉子湯に入ると,泉源はすぐとなり,自然に湧出しています。そのまま樋で浴槽に導いているまさに源泉掛け流しでした。泉源ごとに湯温も異なり,エゾハルゼミの蝉時雨の中を梯子湯と相成りました。いい骨休みです。腰が良く伸びる感じです。

2日目は一切経山を目指して出発しました。しかし,登山口の不動沢までは吾妻スカイラインを上らなくてはならず,高湯ゲートが開門する午前10時まで待たなくてはなりません。高湯ゲートは午後5時に閉門するのでマイペースは許されません。そんなわけで,今回は五色沼までの往復としました。窮屈な登山になりましたが,五色沼が「魔女のひとみ」と称される独特の水面を目の当たりに出来て,満足した山歩と湯巡りでした。

なお,吾妻スカイライン高湯ゲートは硫化水素濃度が低濃度で安定しているせいか,5月28日より午前7時開門,午後5時閉門となりました。これなら落ち着いて一切経山に登れそうです。 |

浄土平から吾妻小富士に登ると一切経山の全容が望めます。 |

浄土平の散策路にはイワカガミが今が盛りにと咲き誇っていました。

シャクナゲのつぼみも膨らんできました。 |

浄土平を散策した後,高久温泉玉子湯に泊まりました。旅館の名前に

なった泉源のとなりにある源泉掛け流しの「玉子湯」です。 |

不動沢から登り始めると,あちこちに点在するムラサキヤシオツツジの

艶やかなピンク色に目を奪われました。 |

五色沼に到着です。神秘的な色合いの水面と一切経山に思わずうっとり

しました。 |

家形山分岐地点下まで下ると一切経山がひときわ高くそびえていました。 |

五色沼の水面です。微妙に色合いが変化する様はまさに[魔女のひとみ]

というたとえがぴったりです。 |

不動沢からの登山道沿いはショウジョウバカマが花盛りでした。 |

同じく登山道沿いには,コブシの仲間の「タムシバ」がこれが純白と

言わんばかりの花びらを開いていました。 |

古賀志山 H27.4.27(月)快晴

| G P S デ ー タ |

|

宇都宮市森林公園駐車場に車を止め,東面のトリム遊歩道を登り

古賀志山南登山口に出てから直登コースを詰めて古賀志山に至りました。

下りは御嶽山を往復し,東稜分岐に出て東稜尾根コースを経て北コースの

合流点に達してから駐車場に戻りました。

|

8:00 自宅出発

10:21 森林公園駐車場出発

11:30 古賀志山南登山口

11:46 直登コース分岐

12:01 古賀志山山頂(昼食)

12:48 御嶽山

13:15 東稜見晴台

14:18 北コース合流点

14:30 駐車場

歩程は8.1km,山歩時間は4時間9分でした。

|

先日,けい足山に登った折にクロモジの花を教えて頂いたご婦人から,古賀志山に登った話を伺いました。古賀志山というとロッククライミングとばかり思っていたのですが,ハイキングとしても楽しめそうなので行って見たいと機をうかがっていました。水田はまだ水がたまらず,稲苗仕立ての手伝いもひと段落したところで農作業をお休みして出かけてみました。

宇都宮市街地を抜けるのに結構時間がかかり,広大な宇都宮市森林公園駐車場に着いたときには日射しが強く熱中症を心配するような状況でした。平日とはいえ駐車場は7割ほど埋まっていました。幼稚園のバスも止まっており,赤川ダムの方から賑やかな子供の声が溢れてきます。とにかく古賀志山を周回しようと子供達の後をついて行くことにしました。コースはトリム遊歩道です。トリムとは体力作り,健康作りのために日常の中に運動を取り入れようとすることで,確かに散歩道よりは登山道に近くかなり負荷がかかります。

歩き始めて程なく妻は少々ばて気味です。幼稚園児はというと,やはり運動が苦手な子がいるようで,何人かは遅れてしまい,先生が「だれも疲れてますよ,汗をかいていますよ,頑張ってついて行きましょう,皆同じですよ」と激励しながら追い立てています。私たちをみとめて止まりそうになった子はどうにか持ちこたえました。ピークまで登り切ったら結構足が出るものです。それにしてもこの幼稚園,体力作り,気力づくりとしては素晴らしい教育だなと感心しました。

トリム遊歩道を過ぎると林道に出て,林道を10分ほど歩くと古賀志山南登山口に出ます。登山道沿いにはチゴユリが咲き誇っていて淡い緑の木立の中を気持ちよく進みます。途中の分岐点からは直登コースをたどりました。岩場が続きます。鎖も出てきました。急登をあえぐと山頂はすぐでした。お昼時なので結構な広さの山頂は登山者で一杯でした。赤や紫のツツジの花や萌ゆる新緑に囲まれて自家製のおにぎりに満足したランチタイムでした。

帰りは御嶽山に登ってから,又古賀志山山頂に戻り北コースをたどろうと進んでいったら,東稜見晴台を独り占めしてお昼を食べているたくましそうな女性に出会いました。「時間をずらしてきたから独り占めですよ。最短で東稜尾根を登ってきました。ところで,山頂近くにある白いイワカガミ見てきました?この下にも群生地がありますよ。」というので,急斜面を下ってみると今が盛りの白いイワカガミでした。思いもかけない遭遇にびっくりしては,しばし写真撮影となりました。

親しみのある女性に御礼を言い,そのまま下っていくと凄い岩場が現れました。鎖とロープが二重になっていて,かなりの高低差です。どうも北コースとは違うようです。先ほどの女性が登ってきたという東稜尾根で,まさに最短コースです。たくましく見えたのはこの岩を登ってきたからかなと合点がゆきました。

面白いように下れるので,調子に乗ると足場を見失い焦ったりします。妻は恐怖感から岩にへばりついでしまい,手こずってしまいました。最後の岩を下りたときには,どっと疲れが出てきてよろめいてしまいました。コース取りをもう少し慎重にすべきと反省させられました。

下山口は,南登山口から下がったところの林道で,林道を横断すると沢沿いの登山道がありました。これを下っていくと北コースと合流し,駐車場へと歩道が続いていました。高齢登山者の団体の皆さんが下りてきました。老いてはやはり北コースを採るべきでした。

あまりの暑さに汗が吹き出し,長時間の運転も辛いので一風呂浴びることにしました。すぐ近くにロマンチック村の日帰り温泉「湯処あぐり」があったので,清潔な大谷石風呂の天然温泉につかり,岩下りの緊張をほぐしてから帰宅の途につきました。

|

トリム遊歩道を幼稚園園児達が利用していました。数人の子が遅れてしまい先生が元気付けしながらどうにか登り切った所です。 |

古賀志山山頂付近にはツツジの群落が見事でした。ヤマツツジとトウゴクミツバツツジの競演です。 |

トウゴクミツバツツジです。ヤマツツジよりも艶やかな感じです。

|

古賀志山山頂です。お昼時で大変な混みようでした。 |

古賀志山から西の方向に御嶽山があります。こちらの方が展望がききます。 |

御嶽山から古賀志山西方の岩場が望まれます。 |

御嶽山からの古賀志山です。

新緑のグラデーションが見事です。 |

東稜見晴台直下に群生しているイワカガミ,白花です。

高山帯では淡い紅色が多いようです。 |

駐車場から特徴ある古賀志山が見えます。

|

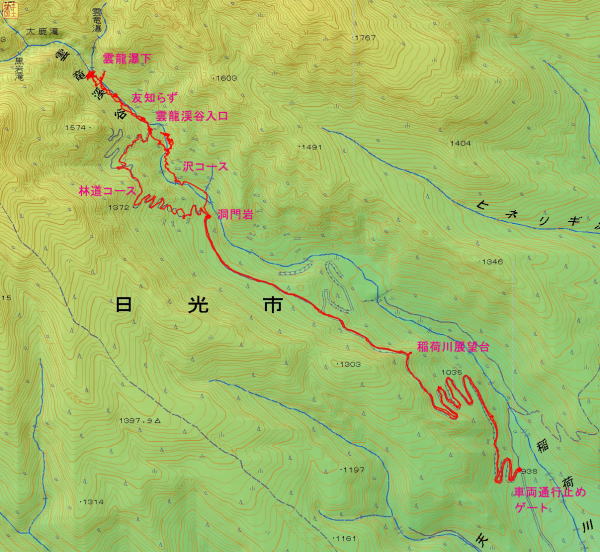

雲龍渓谷 H27.2.3(火)快晴

| G P S デ ー タ |

|

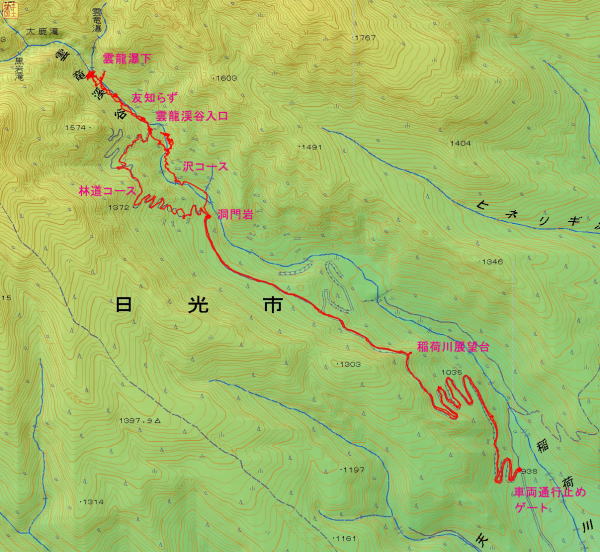

東武日光駅前からワゴン車に乗り稲荷川をさかのぼって,車止めのゲートがあるところで下車しました。そこから洞門岩までの長い林道を歩き,沢コースに下りて雲龍渓谷を雲龍瀑下まで歩きました。復路は林道コースをたどりました。 |

8:30 車両通行止めゲート出発

9:38 稲荷川展望台

10:24 洞門岩

11:13 雲龍渓谷入口

12:29 雲龍瀑下(昼食)

13:33 洞門岩

13:58 稲荷川展望台

14:39 下山

歩程は約14km,所要時間は6時間8分でした。 |

日光の雲龍渓谷の氷柱や氷瀑は,3年ほど前の「山と渓谷」という雑誌の表紙を飾った全国屈指の絶景だというので是非とも見てみたいと思っていました。一人でマイカーで行くのも自信が無く,躊躇していたところ装備をレンタルしてくれるハイキングツアーがあるというので早速家族で参加してみました。

ツアー会社は日光市内の「ネイチャープラネット」というところで,アイゼン,ヘルメット,ストック,スパッツそして送迎とガイド料を含めて一人8,800円でした。装備を持参すると2,000円引きになります。東武日光駅前までは雪の心配は無く,マイカーで順調にたどり着きました。参加者は総勢9名で神奈川県の山の会の方が4名いました。私たち以外は雪山慣れしているようです。

氷と雪の造形は口コミに違わず見事なものでした。光の射し具合で微妙に色が変化しているところがあります。まさに昨年アカデミー賞を受賞した「アナと雪の女王」の世界でした。途中何カ所か沢を渡渉するところがあり,緊張を強いられますがガイドさん二人のサポートで冷水につかることも無く無事クリアしました。

刻々と変化する氷と雪の回廊をたどっていくのは今までに経験したこともないことで,山歩きの奥深さ,醍醐味を十分に堪能した山歩でした。しかしこの渓谷も土砂の崩壊が進み,年々浅くなっているとのこと,10年後には大きく様変わりするのではとガイドリーダーのお話でした。通年で,男体山で行われているような土砂崩れ防止の工事が行われています。この先心配なことです。

帰りには日帰り温泉「やしおの湯」につかり,冷たいと言うより汗ばんだ体を洗い流しては日光の自然の豊かさに感謝しては,いつまでもあの景観が保たれるよう祈りつつ帰宅の途につきました。 |

稲荷川展望台に着くと女峰山が姿を見せてくれました。

ひときわ端正な山容が雪化粧して見応えがあります。 |

氷柱の青白さと抜けるような青空,この絶景を

つかみたくなる感じです。 |

アイゼン歩行は思った以上にすんなり行けました。

多くの方が通行しているので良く踏み固められています。 |

平日とはいえ多くのハイカーが来ています。

ストックの威力が発揮されています。 |

ツアー会社の代表が中央で手を上げています。

チーフガイドを勤めてくれました。 |

氷柱の後ろ側にまわる方もいるそうですが,各ツアー会社では禁止して

いるそうです。 |

それにしてもこの氷柱が落ちてきたら大変です。後ろから撮影した写真も

見かけますが危険です。結構落ちるようです。 |

最奥の雲龍瀑下に来ました。垂直な岩壁で雪は

落ちてしまうようです。 |

東武日光駅前からの女峰山です。

スイスのような雰囲気でついカメラを向けてしまいました。 |

平成26年の記録

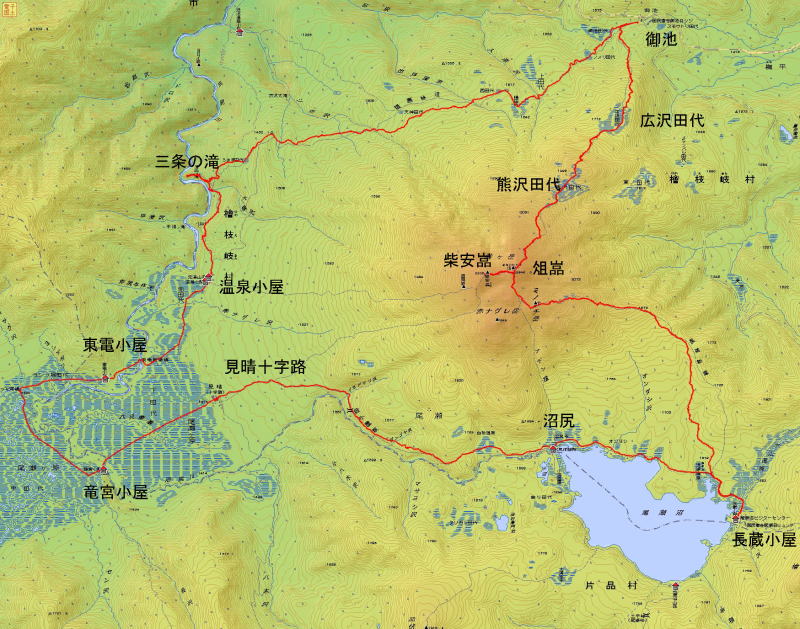

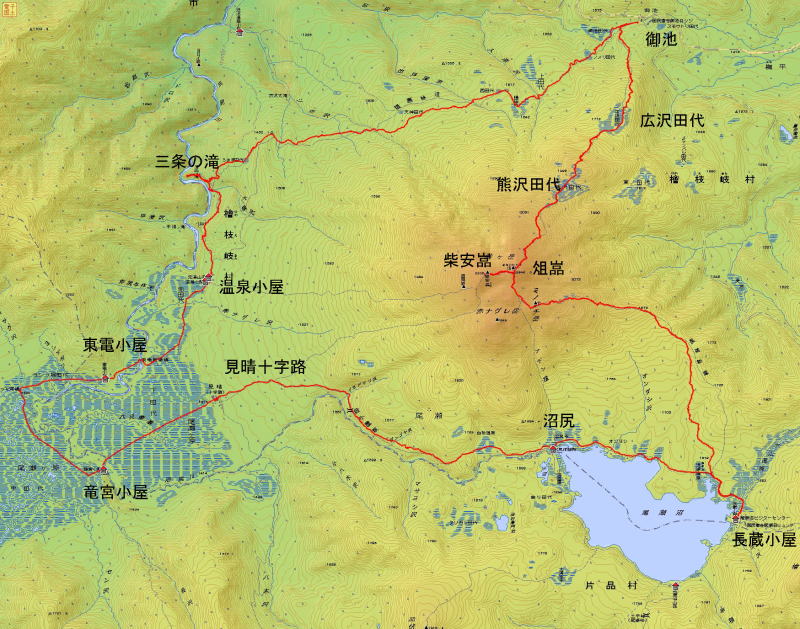

燧ヶ岳(標高 2356m)と尾瀬ヶ原 H26.10.1(水)曇り時々小雨〜10.2(木)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

1日目は,自宅を午前4時20分に出て御池から燧ヶ岳を登り,長英新道を下山して長蔵小屋に泊まりました。

2日目は,長蔵小屋から見晴十字路に出て尾瀬ヶ原を散策し,三条の滝をみて裏燧林道を下山して御池に戻りました。

|

10/1 8:45 登山開始 10:00 広沢田代 11:09 熊沢田代

12:58 俎嵓 13:32 柴安嵓 16:31 長蔵小屋

歩程 11.9km 所要時間 7時間51分

10/2 6:49 出発 7:40 沼尻休憩所 9:10 見晴十字路

10:03 竜宮小屋 10:45 東電小屋 11:58 温泉小屋(昼食)

13:10 三条の滝 13:49 うさぎ田代 14:48 天神田代

15:54 御池

歩程 24.1km 所要時間 9時間05分 |

田んぼ仕事もひと段落したので,尾瀬の紅葉を見に出かけてみました。

一日目は小雨模様で視界が効かず,もやの中の紅葉狩りでした。登りの登山者は私たちを含めて4人ときわめて少なく,この時期どうしたのかと心配しつつ熊よけの鈴を鳴らしながら歩きました。途中の田代の草紅葉はいい色に染まってまさに尾瀬色,いい雰囲気です。

燧ヶ岳山頂にも誰もいませんでした。この辺に尾瀬沼,あそこに尾瀬ヶ原と目をこらしましたが絶景は全く現れませんでした。時折ガスの切れ間から視界が開けるのですが見えるのは山並みの紅葉だけでした。しばらくして2人の登山者が登ってきましたが,期待していた尾瀬ヶ原が見られず早々に下山となりました。長蔵小屋に着くと結構な人で賑わっていました。

翌日は素晴らしい天気になりました。尾瀬沼を前景に幻想的な燧ヶ岳がそびえています。霧がちょうどいい具合です。元の長蔵小屋からがビューポイントとか,三脚を立てたカメラマンがじっくりと狙っていました。

あまりにも良い天気なので予定よりも長い距離を歩こうと,尾瀬ヶ原の真ん中まで行ってみました。残念ながら至仏山はガスの中でしたが,貴公子然とした燧ヶ岳は終日姿を見せてくれました。人気の少ない尾瀬ヶ原をたっぷり堪能しました。

何度目かの尾瀬でしたが,木道の整備が徹底され,痛んだものは頻繁に更新されているのに感心しました。燧ヶ岳から見晴への下山道が土砂崩れで通行止めとなってしまったことからも最近の豪雨はすさまじいものがあります。登山道が深くえぐられてしまうため木道は必須といえます。しかし,土の道と違い足底に負担がかかり皮がむけてしまいました。底厚の登山靴より運動靴の方がいいのかなと考えさせられました。

それからトイレがすこぶるきれいになりました。長蔵小屋はウォシュレットで,浄化槽への負荷を軽くするためペーパーは別処理でした。水洗とはいっても汚泥の処理が残るので有効な方法だと思いました。小屋に付随して公衆トイレも整備されていました。立派な浄化槽が設置されていましたが,こちらはペーパーを流すタイプでした。汚泥の処理にかなりの経費を要するとか,説明文が貼ってありチップ入れがありました。尾瀬に出かけるときは100円玉を10枚ほど持って行く必要があります。

|

広沢田代に着きました。

いい景色なのですが誰もいません。 |

今度は熊沢田代です。

霧の中の草紅葉,いい雰囲気です。

|

燧ヶ岳最高峰,柴安嵓です。

燧ヶ岳山頂の碑を囲んで記念撮影です。 |

やっと尾瀬沼が見えてきました。

それでも小屋まではまだまだです。 |

元の長蔵小屋からの燧ヶ岳です。

カメラマンが霧の晴れ間を待っています。 |

燧ヶ岳を背景に記念撮影です。

霧が動くと紅葉が輝きます。

|

光が来ました。

紅葉の色が一段とさえてきました。

|

見晴十字路から竜宮小屋に向かいました。

至仏山はガスの中でした。 |

振り返ると燧ヶ岳が青空に映えています。

見晴の小屋も尾瀬ヶ原に旨く溶け込んでいます。 |

草紅葉と地糖,そして白樺の紅葉。

これぞ尾瀬の絶景です。 |

東電小屋へ向かいます。

どこまで行っても燧ヶ岳が凛とそびえています。

|

帰りには三条の滝によりました。

変わらぬ水量に感激です。 |

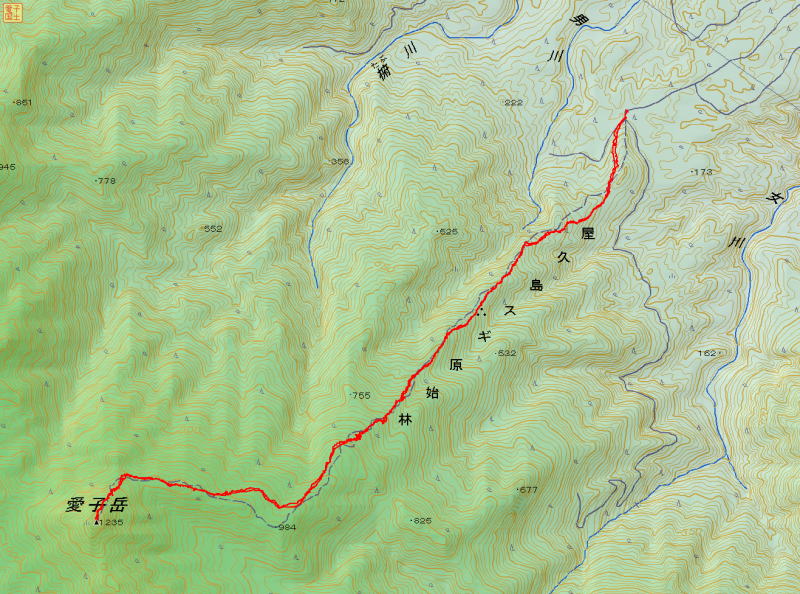

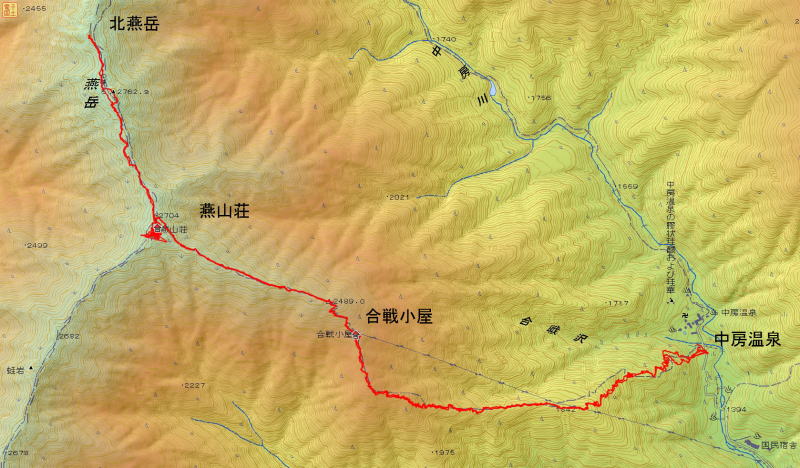

北アルプス 燕岳 (標高 2762m) H26.7.30(水)〜7.31(木) 晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

1日目は,赤塚駅発4:39の常磐線に乗り,中央本線で穂高駅まで行きました。穂高駅からはバスで中房温泉の燕岳登山口に向かい,11:45の到着でした。

お昼頃から登りはじめ,燕山荘に着いたあと燕岳を往復しました。

2日目は,燕岳,北燕岳を往復してから,登り道を下山しました。

|

7/30 11:48 中房温泉登山口

15:10 合戦小屋 16:26 燕山荘 泊まり

7/31 5:39 燕岳へ出発

6:08 燕岳山頂 6:23 北燕岳山頂 6:57 燕山荘

8:21 合戦小屋 10:47〜11:22 第1ベンチ昼食

11:59 中房温泉下山 立ち寄り湯で入浴

14:00 中房温泉出発 21:20 帰宅

歩程 7/30,7/31 併せて16km 所要時間 11時間 |

ブルーベリー摘みも最盛期を過ぎたので,厳しい暑さが続く中,涼を求めて北アルプスの入門コース,燕岳に家族3人で行ってきました。

3時に起床し,乗り継ぎを繰り返して登山口に着いた頃には移動疲れで少々ばて気味でした。それでも次から次へと上り下りする登山者の群れに紛れ込むと,「いざ登るぞ!」という気力が湧いてきました。

北アルプスの3大急登(剱岳早月尾根,裏銀座烏帽子岳ブナ立て尾根,表銀座燕岳合戦尾根)の一つと言うことで,入門の山にしてはきつい登りが続きタオルがびしょ濡れです。十分な休憩と水分塩分の補給が必要となるところを,午後から登り始めたため先を急ぎすぎました。合戦小屋の1切れ800円のスイカで体力を回復させたのですが,燕山荘に近づくにつて妻の疲労度が高まってきました。小屋に着いたとたん,ぐったりして横になってしまいました。足もつっているとか,熱中症気味になったようです。妻には申し訳ないのですが,せっかくの大パノラマを満喫しようと娘と燕岳を目指しました。斜面の砂礫一面に咲き誇るコマクサに癒され,思ったより間近に槍穂高連峰を眺めての稜線歩きは一日の締めくくりにはもったいない光景です。裏銀座連峰に夕陽が沈むまで絶景を堪能しました。

小屋に戻ると,妻は布団の中で足がつって痛いと苦しそうです。マッサージしても中々直りません。大分重傷のようです。7時の夕食にはどうにか起きてこられたのですが,食事は受け付けません。味噌汁と杏仁豆腐を流し込んだだけで又横になってしまいました。とにかく一寝すればと,翌日を待ったのですが体調は戻りません。妻を寝かせたまま娘とコマクサの大群落があるという北燕岳まで足を伸ばし,夕暮れのパノラマとはひと味違う夜明けの大パノラマを味わって,7時前に小屋に戻り下山を始めました。飲み物も食べ物もほんの少ししか受け付けないので,ゆっくりゆっくりと中房温泉を目指しました。登り時間と変わらないほどの時間をかけて,どうにか下山できました。

登山口には素晴らしい立ち寄り湯がありました。源泉掛け流し,熱い湯は空冷で,ほどよい湯は水冷で全くの加水無しです。あまり強くない硫黄臭のする炭酸が豊富な温泉です。秘湯巡りに来ていた方の話では,ここは日本の秘湯だそうで,この奥には秘湯巡りあこがれの温泉旅館があるとのことでした。一風呂浴びたら妻も元気が回復し,荷物も持てるようになり,さすがに源泉掛け流しは素晴らしいと実感しました。

山には厳しく突き放されながらも,優しく包み込まれた中房温泉に感謝,感激した山旅でした。

|

厳しい急坂の息が上がりそうな所にベンチがありました。小学生から幼稚園の子供ももたくさん登っています。 |

合戦小屋の名物スイカ。地元産とか,甘みがことのほか高いです。値段も高いですが。 |

合戦小屋を過ぎて急坂を登ると槍ヶ岳が見えてきました。風が心地よいことこの上ないです。 |

燕山荘から日の出を見る人たち。雲は多いながらも4時50分,クッキリと太陽が顔を出しました。 |

高山植物の女王,コマクサです。砂礫が多いせいか一大群生地を形成しています。 |

小屋の前のコマクサ群生地から槍ヶ岳が望めました。表銀座コースはあそこまで続きます。そういえば昨年は裏銀座を歩いたのでした。 |

燕岳に向かう途中に有名なイルカ岩がありました。

見る角度により,イルカそのもののリアルさです。

|

朝日に染まる槍ヶ岳です。北燕岳の手前に巨大なコマクサ群生地が有り,槍ヶ岳を引き立てます。

朝の5時50分頃です。 |

めがね石と称されています。燕岳の途中にあります。めがね越しに常念岳や槍ヶ岳が見えます。 |

左の奥が燕岳です。北燕岳に向かう途中です。槍穂高連峰が圧巻です。 |

コマクサ群生地です。小屋の周りより一段と大きな群生で驚きました。 |

下りのベンチです。娘は元気なのですが妻は大分まいったようです。もうすぐ温泉だ,頑張れ。 |

平成25年(2013)の記録

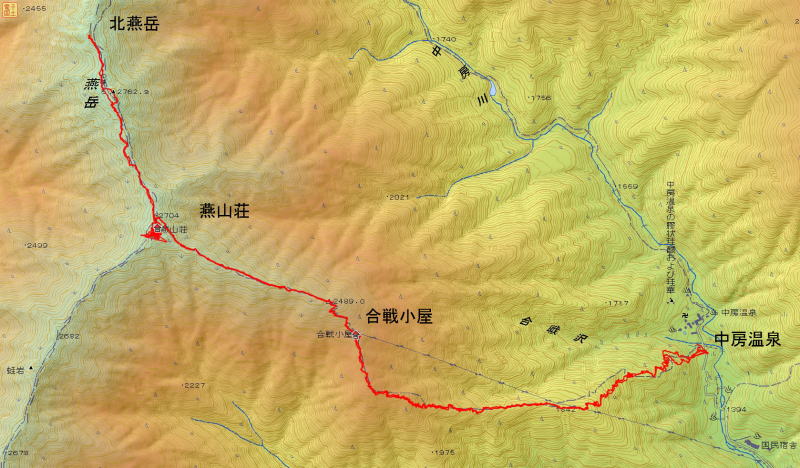

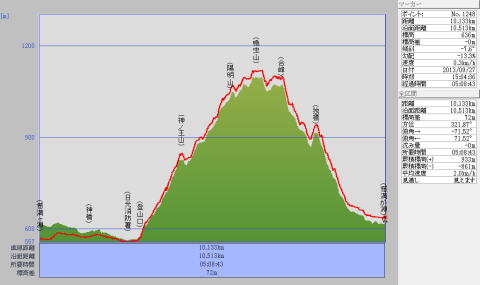

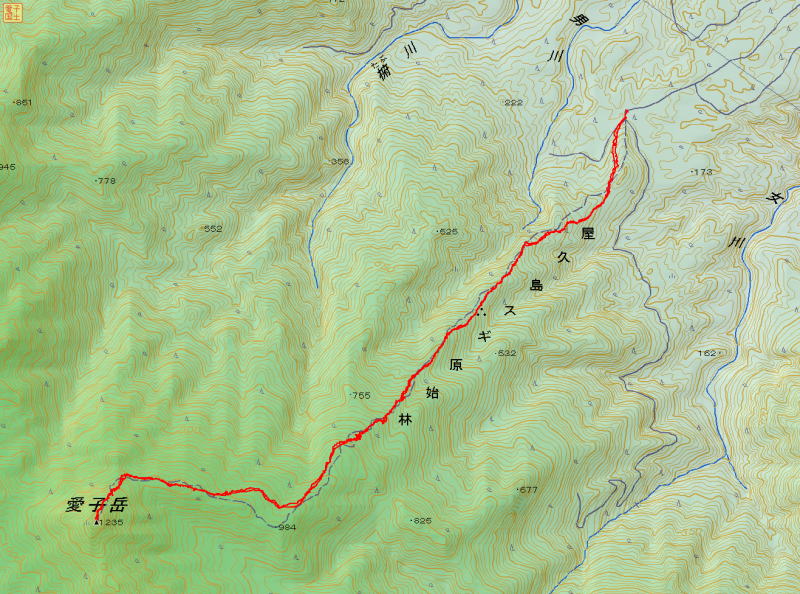

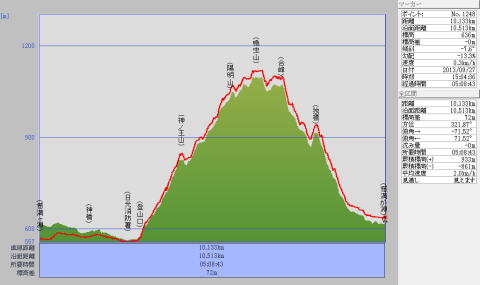

屋久島 愛子岳 (標高 1235m) H25.10.26(土) 晴れ時々曇り,強風

| G P S デ ー タ |

|

屋久島空港から15分ほどで登山口に着き駐車しました。

愛子岳を往復しました。

|

5:18 登山開始

8:32 愛子岳山頂

11:18 下山

歩程は10.6km,約6時間の山歩でした。

|

南西旅行開発の屋久島フリープラン3日間で宮之浦岳登山を目指しましたが,台風27号が南西諸島に停滞していて2日間は山に入れず島内観光を余儀なくされてしまいました。それでも台風の時は格別という,大川の滝(おおこのたき) や千尋の滝(せんひろのたき)の水量に圧倒されては慰められていました。

3日目になりやっと台風が動き出し雨は上がりました。しかし時折突風のような風が吹いています。今日は帰る日なのに飛行機は飛ぶのかと不安を抱えながら,とにかく屋久島に来たからには山だと思い屋久島空港に一番近い愛子岳に登ることにしました。

宿を5時前に出発して,真っ暗な原生林の中をヘッドランプを頼りに歩き出しました。程なくして林の中に光ものが2つずつ点々と現れました。動物の目のようです。ジャングルで聞くような独特の鳴き声もします。ヤクザルかなと思ったのですが明るくなってみるとあちこちにネットが設置されていて,光ものはヤクシカの目だったことが分かりました。

ここでもシカによる樹木の被害が大きく防止策を講じているようです。それにしても一瞬身構えさせられました。

愛子岳は登山口から世界自然遺産地域に入っており,照葉樹の原生林の中の根っこ道を延々と登っていきます。標高200mごとに植生案内板が設置されています。ところどころにヒメシャラの大木が目を引きます。赤茶色の独特の木肌です。スギの巨木の切り株もあり,しるべの木と言われているようです。

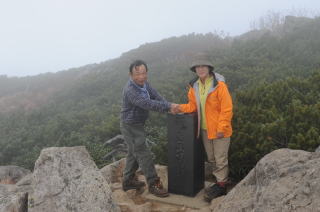

標高が1000mを越えると花崗岩の岩肌を登ることになります。10mほどの4本のロープを頼りに山頂を目指すと360度の展望が開けた平地に達します。地元小瀬田地区の人々が岳参りと称して祀った一品法壽大権現(いっぴんほうじゅだいごんげん)の祠がありました。

山に目をやると,ひときわ目立つ天柱石を擁する太忠岳から宮之浦岳方面の奥岳が見渡せます。念願の宮之浦岳山頂はガスに隠れていました。それにしても島とは思えないほどの山深さです。樹木の繁茂がひときわ力強いです。平成5年(1993年)日本ではじめて世界遺産に登録されたのも頷けるような気がしました。

海に目をやると海岸線の白いしぶきが印象的です。これほど深い山にいながら海が見えるという違和感に少しとまどいを覚えます。屋久島空港の滑走路やエビの養殖場の池が見えました。

もう少しゆっくりしたいと思ったのですが,相変わらず風が治まらず帰りの飛行機を心配して一目散に下山しました。

どうにか午後1時半の飛行機に間に合い,自宅には午後9時頃帰宅しました。1日とはこんなに長いものかと,もう一つの屋久島を体験した充実感を味わいました。 |

ヒメシャラの大木です。この色,大きさは見たことがありませんでした。 |

標高200mごとに植生案内板が設置されていました。

ここにもヒメシャラが。目立ちます。 |

ヤクシマツチトリモチ。

キノコのようですが,葉緑素を持たない,常緑広葉樹のクロバイの根に寄生する植物です。

本州にはツチトリモチというのが成育しているようです。 |

愛子岳山頂から宮之浦岳方面を望みます。

左端に太忠岳の天柱石が確認されます。 |

小瀬田海岸です。エビの養殖池が目立ちました。 |

標高1000m地点からの愛子岳です。白い岩肌とピラミッドの山容に緊張しました。 |

スギの巨木の切り株です。照葉樹林の中に数少ないスギの木だったようです。「しるべの木」という標識がありました。 |

登山口にある世界自然遺産地域を示す看板です。 |

屋久島空港近くからひときわ目立つ三角形の愛子岳が望まれました。帰りの飛行機からもよく見えました。 |

鳴虫山 H25.9.27(金) 晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

9:56 憾満ヶ淵(含満ヶ淵)に駐車し,市街地を歩いて日光駅近くの登山口には10:35に着きました。

神ノ主山,陽明山,鳴虫山を縦走して駐車場のある憾満が淵に下山しました。

|

鳴虫山頂には12:36に到着し,昼食をとり13:10に下山開始,15:02に下山しました。

歩程は10.5km,約5時間の山歩でした。 |

娘の宮之浦岳登山の足慣らしにと手頃な山を探していたら,マイカーで日帰り登山が可能な鳴虫山にたどり着き出かけてみました。

情報ではヤシオツツジの咲く4月末頃が素晴らしいというので,この時期には余り登られないのではと不安に思っていたら案の定,3人の方にしか出会いませんでした。

針葉樹と広葉樹が生い茂り,ほとんど展望のきかないこの季節,人気はないようです。それでも田園地帯から出かけた身にとっては歴史遺産の街並みを歩き,町の裏山とは思えないようなうっそうとしたスギ,ヒノキ林とブナやナラ,そしてツツジの緑が覆い被さる登山道を歩くすがすがしさは格別でした。立ち止まると冷たく感じるほどの風が吹き抜けます。足元の木の根っこも普段見慣れないほどの激しさです。どこを歩いていいのやら,たびたびとまどってしまいました。茨城の里山とは異なる環境に新鮮味を覚えました。

しかし,世界的にも有名な観光地の割には登山道は荒れ果てていました。丸太の階段がばらばらになっていて補修された後もありません。登山道の整備に無理があったのでしょうか。雨によってえぐられてしまったようです。

下山口の憾満ヶ淵(含満ヶ淵という表示もありました。)には苔むした「並び地蔵」が江戸時代の面影を伝えていました。そして憾満ヶ淵の水の流れと岩肌も見応えのある景色で,下山後の感激もひとしおの鳴虫山で足慣らしには満足のいく山歩でした。

憾満ヶ淵のすぐ隣には日帰り温泉の「やしおの湯」があり,アルカリ温泉で一風呂浴びて爽快な気分で帰途につきました。

|

神ノ主山から女峰山と市街地を望みます。

山頂はガスに隠れていました。

|

根っこ道です。ブナやナラの根が地面をはい回っています。 |

鳴虫山山頂です。

展望デッキが整備されていましたが朽ち果てていて,立ち入り禁止でした。 |

同じく山頂ですが展望はききません。

日向が恋しいほどひんやりした空気が漂っていました。 |

憾満ヶ淵の豊富な水量です。

清冽な流に身が清められる感じがしました。 |

岩肌との調和も見事でした。

もう一つの日光と言われるのも納得です。

|

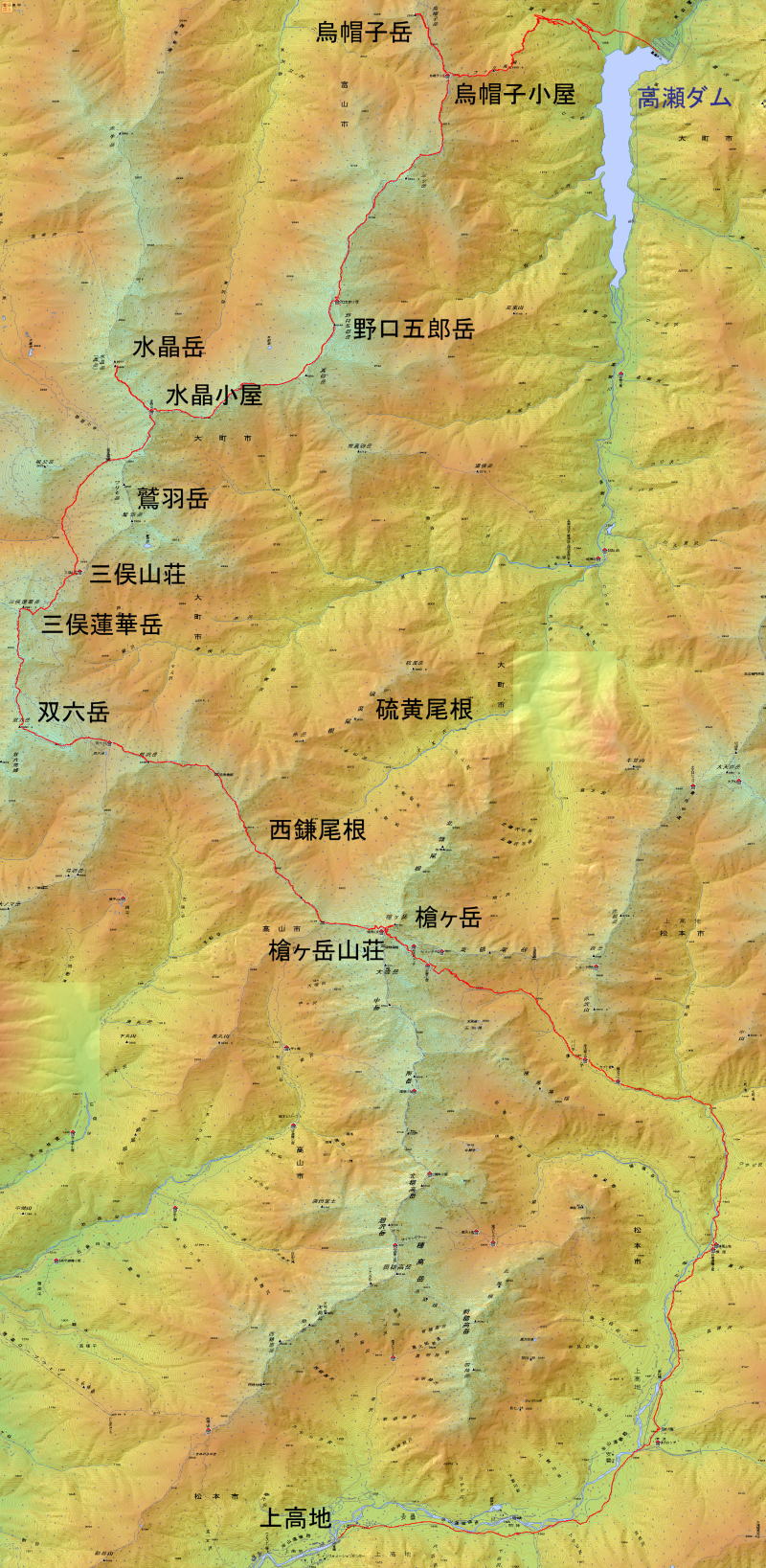

裏銀座縦走 H25.8.30(金)~9.4(水) 曇り,雨,最終日晴れ

| G P S デ ー タ |

|

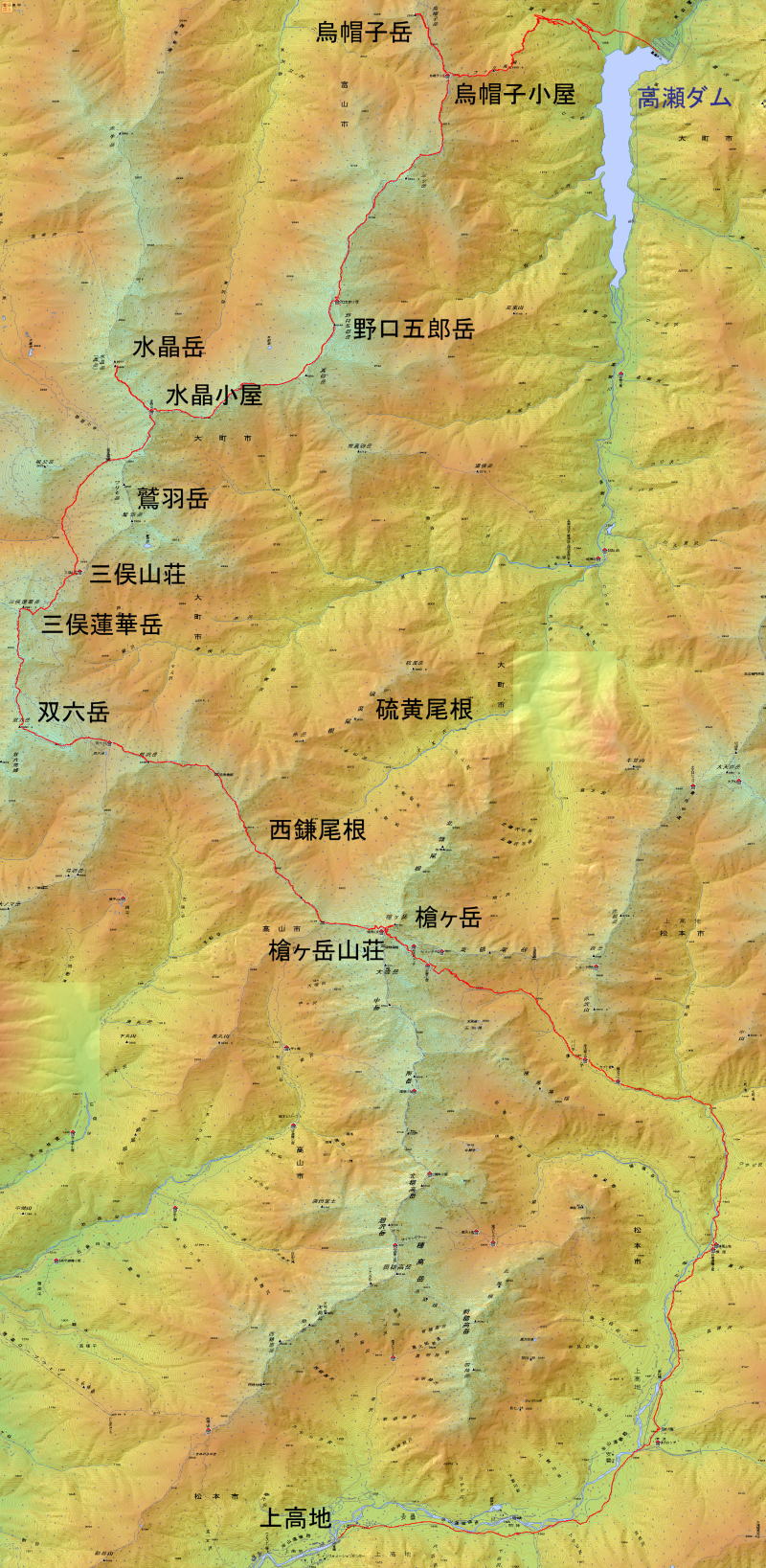

8月30日新宿発23:54発夜行列車に乗り込み,翌31日5:11に信濃大町に着きました。

信濃大町からタクシーで高瀬ダムの天端(ダムの最高部)まで乗り入れ,ブナ立尾根を登って帽子岳を往復し烏帽子小屋に泊まりました。

2日目は,野口五郎岳に登り水晶小屋に泊まりました。

3日目は,水晶岳,三俣蓮華岳,双六岳を登り双六小屋に泊まりました。

4日目は,西鎌尾根をたどり槍ヶ岳に登って槍ヶ岳山荘に泊まりました。

5日目は,槍沢を下り上高地に下山し,タクシーで竜島(りゅうしま)温泉せせらぎの湯に立ち寄ったあと,松本からあずさ号に乗り,22時頃帰宅しました。

|

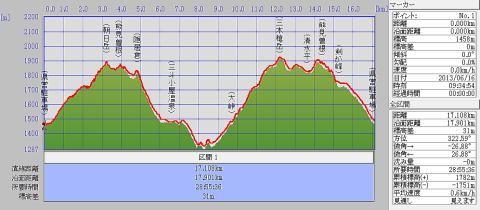

8/31 高瀬ダムから烏帽子小屋 歩程は13km,8時間20分の山歩でした。

9/1 烏帽子小屋から水晶小屋 歩程は12.5km,7時間10分の山歩でした。

9/2 水晶小屋から双六小屋 歩程は15.1km,8時間10分の山歩でした。

9/3 双六小屋から槍ヶ岳山荘 歩程は9km,8時間10分の山歩でした。

9/4 槍ヶ岳山荘から上高地 歩程は21km,7時間10分の山歩でした。

全行程では約70km,所要時間は39時間ほどになりました。 |

今年は昨年の飯豊連峰に続いて歩き甲斐のある朝日連峰を目指しましたが,山形県域の豪雨により登山口の泡滝ダムまで入ることが出来ず鶴岡市内で1泊して退散となってしまいました。そこで,みっちり歩けるコースをと探していたところ,北アルプスの裏銀座コースにたどり着き,ブルーベリーの摘み取り作業や草刈作業が一段落する8月末のアルプスエンタープライズのツアーに申し込んでみました。

ツアー客は10名で遠く岩手県からの二人連れもいました。新婚夫婦をのぞいては60代半ばからの方々でいずれも健脚揃いで,遅れてはならずと気合いが入りました。

裏銀座という名前だけあってお盆過ぎのこの山域は,北アルプスとは思えないほどの静けさでブナ立尾根を登り下りする登山者はいませんでした。それに台風15号が通過すると言うこともあってか取りやめる方が多かったせいもあるようです。

アルプス3大急坂のブナ立尾根は噂通りの急登で汗をぬぐうタオルを絞りながら進みました。小屋には水がないとのことで4.5リットルの水を入れてきたことも応えました。足が引きつるような感覚も覚えました。とにかく我慢して稜線を目指します。

稜線に出ても視界は効かず,北アルプスの中央部に立っているという実感はありませんでした。1日目はどうにか雨にも濡れず趣ある烏帽子小屋にたどり着きました。

2日目は雨と強風の中を歩きました。個人山行だと少しためらうような山道をただひたすら歩き続けました。雨粒が顔に当たり痛いです。水晶岳への道は強風で危険と言うことで今日は水晶小屋泊まりとなりました。水晶小屋は定員が30名ほどの小さな小屋ですが,清潔で働いている若い人たちが温かく迎えてくれました。小屋の創始者であり三俣山荘も経営している伊藤正一氏の著書「黒部の山賊」が販売されており,若い人も非常に面白いというので買い求めてみました。

3日目も雨風が強く,視界のない山歩きで疲れも倍増します。朝のうち,どうにか水晶岳には登れたものの鷲羽岳は危険と言うことで巻道を通り,沢になった登山道を登り詰め三俣蓮華岳,双六岳を越えて双六小屋に泊まりました。途中の三俣山荘には喫茶室があり,バロック音楽(聴いたことのある曲で後で調べてみると「パッヘルベル:カノン」だったように思います。)の流れる中熱いサイホンコーヒーを飲むことが出来,びしょ濡れの体を温めてくれました。晴れた日にもう一度訪れたくなる雰囲気でした。

4日目です。今日も雨風の中をやせ尾根で定評がある西鎌尾根をたどり槍ヶ岳へと向かいました。長い尾根道で途中ガレ場もあり,槍ヶ岳への急登には息が切れました。山荘にたどり着いたものの雨はやまず,滑るのを気にしながら槍ヶ岳山頂へと登りました。リーダーの指導では,山頂への登りは雨が降ろうが危険度は変わらず過度に恐れることはないとのことでしたが,結構な緊張感でした。山荘はさすがに賑やかで,暖かい談話室には多くの登山者が集まり山談義に花を咲かせていました。意外に若い人が多いのには驚きました。

夕暮れ時になって雨が上がり山並みが見渡せるようになってきました。重いカメラの出番がやっと到来してきました。槍ヶ岳の周りの山々を堪能しては感動のシャッターを切りました。

5日目なりやっと晴れました。上高地への到着時間を気にしながらもあわただしくも朝焼けの写真を納め,一気に槍沢を下りました。ブナ立尾根とは異なり,さすがに槍ヶ岳多くの登山者が登っていきます。下山後の横尾山荘で名物のカレーライスとソフトクリームをいただき,充分満足して河童橋に着きました。ここから乗り合いタクシーに乗り,途中旧波田町町営の竜島(りゅうしま)温泉せせらぎの湯に立ち寄り,5日間の汗を流して松本駅へと向かいました。竜島温泉はアルカリ泉で美肌効果が強いとか,梓川沿いの目駄立たない場所にひっそりと立っていました。上高地の賑やかさから離れてとても落ちついた雰囲気でした。 |

烏帽子岳山頂付近から見た山並みです。岩肌や池,そして遠くに霞む大きな山に目が引きつけられます。 |

北アルプスにしては少し古めかしいような趣のある烏帽子小屋です。小屋の前がきれいに掃き清められていました。 |

野口五郎岳山頂です。私たちだけしか歩いている人いませんでした。 |

水晶岳山頂です。今日は一段と雨風が強くなりそうです。寒さも身にしみます。 |

鷲羽岳を巻いて三俣山荘に向かう途中にある黒部川源流の碑です。この雨が日本海へと注いでいるとは実感が湧きませんでした。 |

三俣蓮華岳山頂です。雨に打たれ寒さが一段と強くなりました。沢になった登山道を登り詰めたせいか足元も冷たいです。 |

そして双六岳の山頂です。カメラを出すのもためらわれましたが,とにかく記録の一枚です。 |

双六小屋です。幾分雨風も弱まったことから,西鎌尾根を越え槍ヶ岳へ向かうことになりました。 |

槍ヶ岳山荘から見た西鎌尾根,双六,三俣蓮華,鷲羽,水晶といった裏銀座の山並みです。 |

槍ヶ岳の日の出です。最後の5日目になりやっと晴れました。 |

下りの槍沢から表銀座の常念岳が大きくそびえていました。 |

大分下ってきました。もうすぐ槍ヶ岳が隠れてしまいます。快晴の中を気分良く下っていきましたが,まもなく雨模様になってしまいました。 |

那須連山周回 H25.6.16(日)~17(月) 曇りのち晴れ

| G P S デ ー タ |

|

1日目は峠の茶屋下の県営駐車場に車を止め,峰の茶屋,朝日岳,隠居倉,三斗小屋温泉と歩いて宿泊。2日目は三斗小屋温泉から大峠に登り,三本槍岳を越えて峰の茶屋に向かい駐車場へと下山しました。

|

1日目

9:34に登りはじめ朝日岳取り付きで昼食をとり,14:30に三斗小屋温泉に着きました。歩程は6.6km,約5時間の山歩でした。

2日目

6:59に登りはじめ三本槍岳下の清水平で昼食をとり,14:30に下山しました。

歩程は11.3km,約7時間の山歩でした。 |

キリマンジャロに一緒に出かけたKさんから田植えの骨休みに三斗小屋温泉に行こうと誘われ,Kさんの友人のこれ又Kさんと三人で出かけました。

昨晩は強い雨が降り,梅雨のさなか雨の山行を覚悟して熱い温泉のみを目指して歩き出したのですが,みるみるガスが晴れて絶好の登山日和となりました。

登山道には夏を告げる花のイワカガミが今が盛りと咲き誇り,白や黄色の花の他ミツバツツジの名残も見られて賑やかでした。山肌を染めるブナの何ともいえない生き生きとした緑と相まって,命の宿る景観に和ませられました。これまで那須の山は暮れの忘年山行がほとんどだったので,感じ方が増幅されたようです。

そして蛙の鳴き声かと聞き間違った蝉時雨です。後で調べるとエゾハルゼミでした。これも初夏を告げる生き物の代表だそうです。それにしてもすごい大合唱です。山にいる間中,耳を離れませんでした。

三斗小屋温泉は忘年山行とは異なり,煙草屋に泊まりました。経営者,スタッフともすべて変わったそうです。1泊8500円でした。昔の写真が飾られ,露天風呂や間取りもそれなりでしたが内装がとてもきれいになっていました。露天風呂からは会津駒ヶ岳や燧ヶ岳が望まれ,一段とお酒が進みました。

2日目は昨日よりもさらに大きくなったエゾハルゼミと蛙の大合唱を耳にしながら,うっそうとしたブナの林を熊の気配を気にしつつ歩きました。大峠までは大きな沢が3つあり,雨の後は徒渉困難になるそうですが今日はまずまずの水量で無事通過できました。江戸時代,会津と宇都宮を結ぶ会津中街道の最難所が大峠越えだったそうですが,ここが生活道路だったとは想像もつきません。それでも大峠にはおじそうさんのほか古めかしい石像がいくつも並んでいて,往時を偲ばせる雰囲気がありました。

大峠からはアルペンムード満点の稜線を強い日射しを浴びながら三本槍岳を目指しました。大峠から西へは流石山,大倉山,三倉山と1800mクラスの山が連なり,北へは甲子山へ連なる那須連山がそして正面には茶臼岳がそびえています。ブナ林の谷には大きな雪渓も残っています。それらに囲まれ,これまで経験したことのない那須の山の奥深さをじっくりと味わいました。

田植えの骨休みにしては結構ハードな山歩でした。たそがれ3人男には決して楽なコースではありませんでしたが,山歩きの醍醐味を満喫させてくれた那須連山周回でした。

|

イワカガミです。葉が鏡のように光っています。

白い花も見かけました。春を告げるイワウチワよりも丈夫そうな印象を受けます。 |

朝日岳山頂付近で見かけました。

大合唱の正体がこのエゾハルゼミでした。岩の窪地から蛙の鳴き声かと思うほどの声が聞こえてきました。

|

隠居倉から茶臼岳方面を望みます。

ガスがみるみる切れてきて山頂が現れました。

|

三斗小屋温泉の露天風呂から会津駒ヶ岳,燧が岳がよく見えました。まだまだ雪深い山です。

|

三本槍岳山頂のKさん二人です。

奥に流石山,大倉山,三倉山の素晴らしい稜線が見えます。

|

同じくKさんの友人のKさんと私です。

夏山の雰囲気です。お風呂につかると腕がひりひりしました。

|

平成24年(2012)の記録

田代山から帝釈山 H24.9.30(日)~10.1(月) おおむね晴れ,夕方から雨,夜は強風雨

| G P S デ ー タ |

|

湯ノ花温泉から林道を進み,猿倉登山口から登りはじめ,田代山,帝釈山を

往復しました。

|

猿倉登山口を9時5分に出発し,田代山弘法大師堂には11時,ゆっくり昼食をとった後,帝釈山には13時21分到着しました。猿倉に下山したのは15時46分でした。

歩程は11.5km,6時間40分の山歩でした。 |

去年の6月に田代山の山開きに出かけたとき,湯ノ花温泉の「民宿ふじや」さんに秋の田代山も素晴らしいですよと進められたことを思い出し,台風17号に追いかけられながら登ってみました。今回は妻と娘の3人です。

猿倉の登山口では,地元観光協会の方が早朝からアンケート調査を行っていました。残念なことに,台風が接近していることもあって登山客の車は1台しか駐車しておらず,せっかくの休日の当てが外れてしまったようです。

登山口の紅葉はまだ早かったのですが,山頂は一面の草もみじでツツジの一種が真っ赤に色づいていて,豪華な雰囲気でした。当初は田代山で下山するつもりだった妻と娘も,あでやかな光景に後押しされ帝釈山まで足を伸ばすことになりました。時折,台風の強風の音に驚かされましたが天気の大きな崩れもなく無事下山することができました。

下山後,湯ノ花温泉に向かう頃は雨が降り出し風も出てきました。林道には数匹のサルの群れが現れ,もの悲しそうにこちらを見ていたので今夜の台風を無事避けることができるのか少し心配になりました。

湯ノ花温泉では昨年お世話になった「民宿ふじや」さんに宿泊し,風雨が強くなってきたのですが定評のある郷土料理に満足して,いつしか眠りについてしまいました。 |

田代山登山道のブナの大木です。

上の方から色づいてきました。 |

田代湿原の草もみじです。

ガスが出てきて幻想的な光景です。 |

同じく田代湿原です。ツツジの一種が赤く染まり,地糖に映って豪華な雰囲気です。 |

帝釈山頂です。ガスが切れて燧岳がよく見えました。2人とも元気そうです。 |

田代湿原の入口付近です。帝釈山からもこの湿原は見えず,山頂一帯の台形状の湿原全景は周辺からは見ることができないようです。

|

登山口でのアンケート調査でいただいた手ぬぐいです。

去年は開山100年の手形をいただき,何かとご縁のある山です。

|

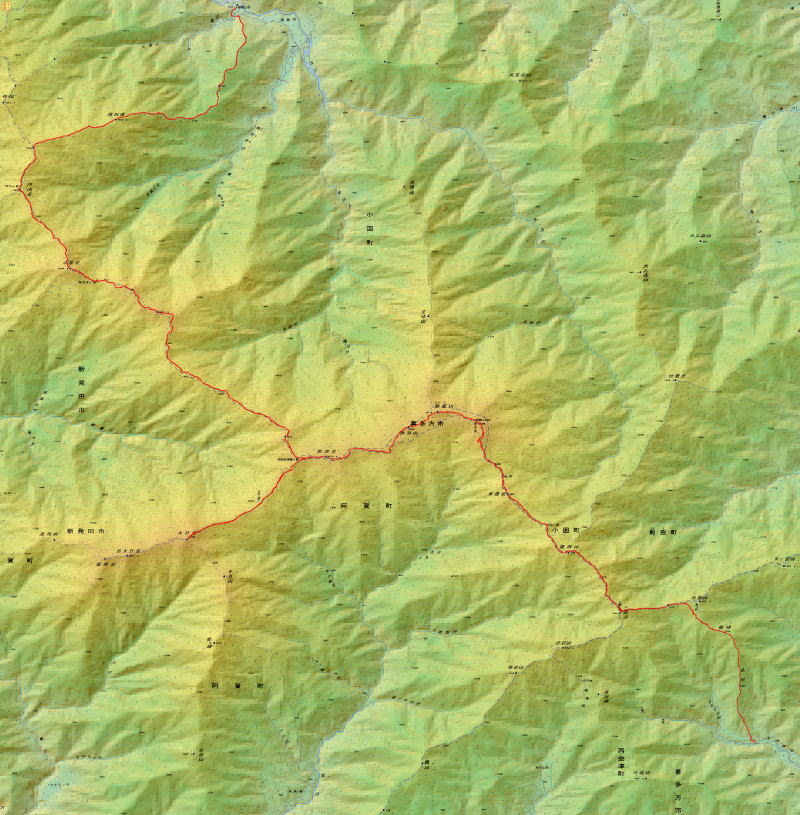

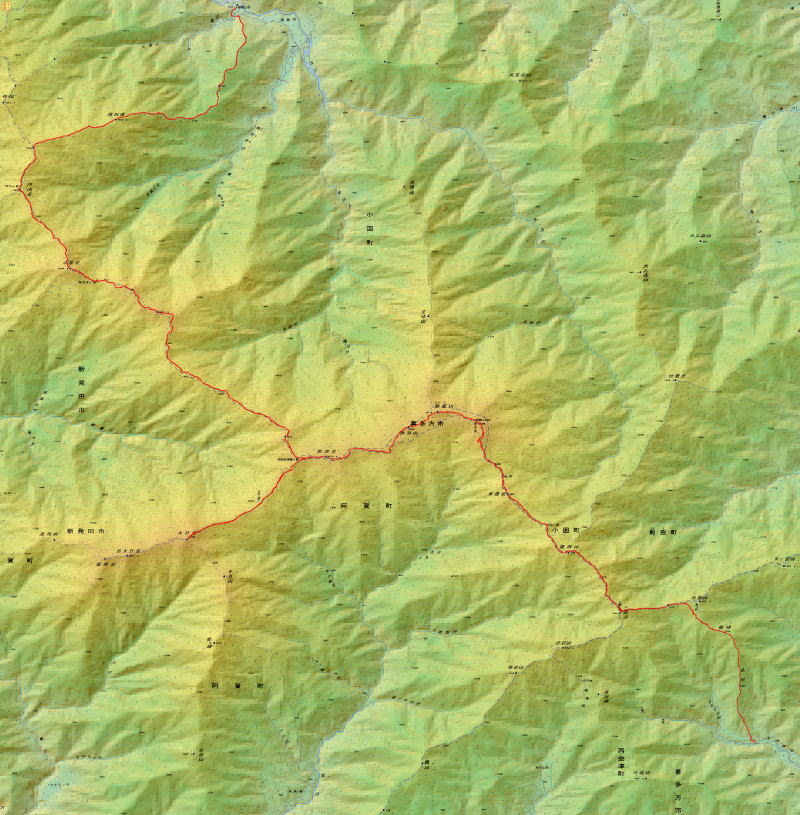

飯豊連峰縦走 H24.8.30(木)~9.2(日) おおむね晴れ,曇り

| G P S デ ー タ |

|

1日目 8/30 9:24東京発新幹線で米沢に向かい,米坂線に乗り換え小国まで行き,更にタクシーを使い午後3時前に飯豊山荘に着き宿泊しました。

2日目 8/31 5時梶川尾根を登りはじめ門内岳,北股岳を越えて午後2時20分梅花皮小屋に着き宿泊しました。

3日目 9/1 5時25分から歩き始め,大日岳の分岐御西小屋に9時15分着,大日岳を往復して飯豊本山には午後1時55分着,本山小屋には午後2時20分に着き宿泊しました。

4日目 9/2 5時30分から歩き始め,川入の御沢キャンプ場には12時頃到着しました。午後1時過ぎに予約しておいたタクシーに乗り,いいでの湯に立ち寄った後,喜多方から磐越西線で郡山に向かい,午後6時37分の新幹線に乗り午後8時前に東京駅に着きました。 |

飯豊山荘から梅花皮小屋までは標高差約1500m,歩程約10kmを9時間20分かけて歩きました。

梅花皮小屋からは大日岳を往復し,飯豊本山を越えて本山小屋まで歩程約15kmを約9時間かけて歩きました。

本山小屋からは種蒔山,三国岳を超えて歩程約10kmを6時間30分かけて歩きました。 |

ブルーベリーの摘み取り作業も終了したところで,少し長い山旅をと思い,「アルプスエンタープライズ」の飯豊連峰縦走というツアーに参加してきました。

残暑が納まらず厳しい暑さの中,腰痛と右足のしびれを抱えての山歩で不安でしたが,参加者3人という少人数で親密感も増し,気配りの良いツアーリーダーのおかげもあって無事歩き通すことができました。

梶川尾根の登りは噂には聞いていたのですが,想定外の急勾配でこれまで経験したことのない程のきつさでした。蒸し暑さとシュラフや分担食糧等の重荷で苦しさも倍増したようです。汗をぬぐったタオルは幾度となく絞り,濡れ雑巾のようでした。梶川峰近くの五郎清水という水場で冷えた水をたっぷり飲み力が湧いてきました。尾根に出て展望が開けてきましたが暑さは続き飲む水の量は減少しませんでした。

やっとの思いで着いた梅花皮小屋(かいらぎごや)では入口の温度計は34℃を指しており,小屋の管理人は山の上でこんなのは初めてだ,暑くてたまらんとぼやいていました。避難小屋とは思えないほどりっぱな小屋で,トイレも中にあり清潔でした。協力金という形で料金を徴収しているようですが,疲れた体にはほんとに生き返るような快適さでした。そして管理人の粋な計らいか,雪渓の雪でキンキンに冷やしたビールを800円で譲ってくれました。その味はこの世のものとは思えない,これまで味わったことのないものでした。

梅花皮小屋から飯豊本山までは,東北の山特有のなだらかな稜線を快適に散歩しました。随所に雪渓も残り高山植物もマツムシソウ,イワショウブ,ウメバチソウ,ニッコウキスゲ,ウスユキソウ,トリカブトなどが咲き誇り,気温の低下と相まって昨日の疲れを解消してくれました。

飯豊連峰の最高地点,大日岳からは遙か新潟平野と日本海を望めました。

本山小屋は賑やかでした。福島県の川入から登ってくる方が圧倒的に多いようです。小屋の管理人が冗談交えて盛んに部屋割りや使い方を指示していました。少し立ち入りすぎてうるさく感じることもありました。

本山小屋から川入の御沢キャンプ場までは長い下り坂でした。途中,御秘所とか剣が峰といった岩場もあり鎖や梯子が着いていました。

下山した後,最近再開したという「いいでの湯」に立ち寄り,歩き通せた充実感にどっぷりと浸りました。

3人という少人数で催行してくれた「アルプスエンタープライズ」には感謝しております。そしてツアーリーダーのきめ細かなサポートにも感謝しています。下山したときには思わず3人とも握手を求めていました。

|

梶川尾根の水場手前の展望台からは,稜線上の門内小屋や大きな雪渓が望まれほんの少し疲れを和らげてくれました。

|

梅花皮小屋からの雲海です。

遙か遠くに朝日連峰が望まれます。

|

烏帽子岳から大日岳へと続く稜線です。

緑に覆われた柔らかい山稜は目に優しくしみこんできます。

|

緑の山容と雪渓,そして高山植物。あの苦しかった梶川尾根を越えてきたからこその風景です。

|

似たような稜線が続きます。遙か前方左側には飯豊本山が鎮座しています。

それにしても長い稜線です。

|

下山コースです。御前坂から飯豊本山へと続く長い坂道です。梶川尾根コースと比べて川入からのコースはなだらかですが,とても長いです。

|

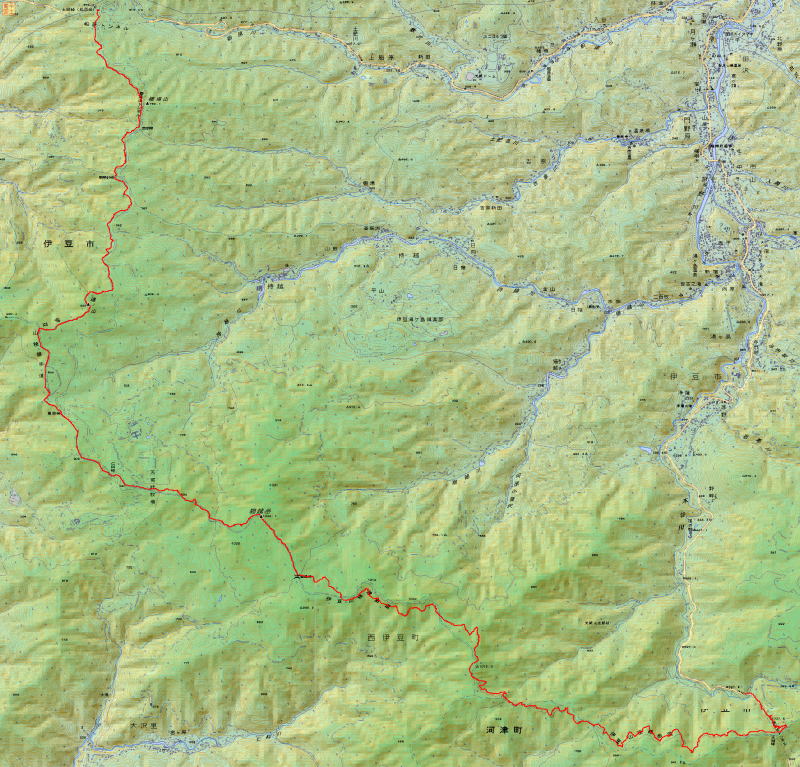

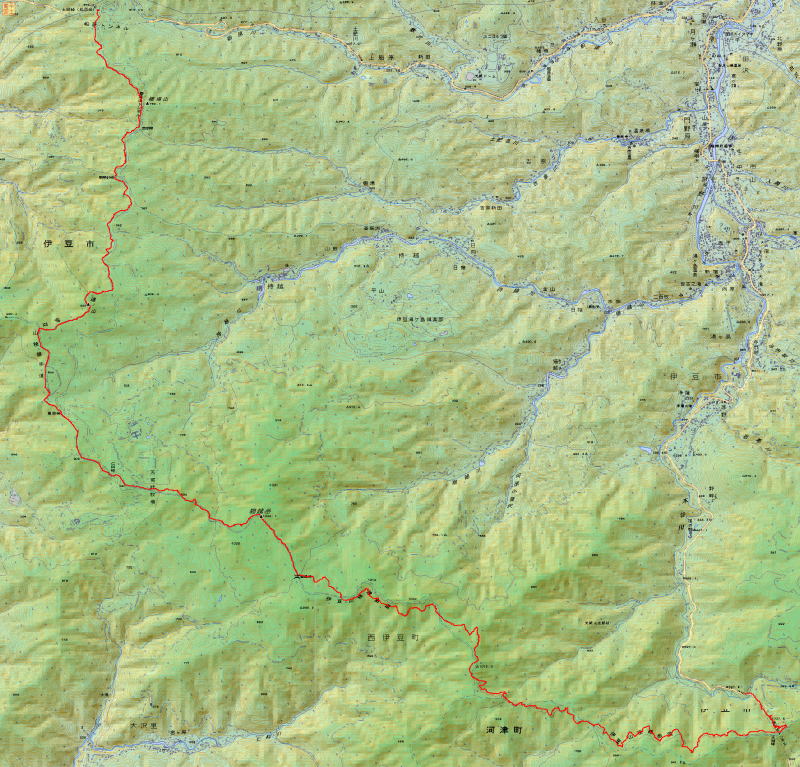

伊豆山稜歩道,猫越岳,天城峠 H24.3.16~17 終日雨

| G P S デ ー タ |

|

船原峠(土肥峠)を起点に旧天城峠を越え,天城峠トンネル入口駐車場まで歩きました。 船原峠(土肥峠)を起点に旧天城峠を越え,天城峠トンネル入口駐車場まで歩きました。 |

6時6分に歩き始め,終点には午後4時19分に着きました。

歩程は25km,所要時間は10時間13分の超ロング山歩でした。 |

アルプスエンタープライズのツアーに参加して伊豆山稜を歩いてきました。参加者7名,東京駅22時出発の夜行日帰りという強行軍でした。

10時間かかるという話なので覚悟して歩きましたが,思っていた以上に長くツアーリーダーも首をかしげるばかりでした。

当日は朝から雨で,完全武装しての出発です。はじめは小降りの雨で,上手なウグイスの声に聞き惚れたり,ヒメシャラの群生や樒(シキミ)の花に慰められて雨の山歩も優雅なものだと気楽な気持ちでした。しかし,途中からは風雨が強まり嵐の中の行進という感じになって気が引き締まってきました。残雪も多くなり体も冷えてきました。余裕はなくなりました。早く目的地について温泉に入りたいと思う気持ちが高ぶるのですがなかなかの距離で,時間が縮まりません。登山道は窪地になっているので小川の中を歩いているようで思うように飛ばせません。

仁科峠を過ぎるとブナの大木やアセビの群落が現れ,苔むした林床やマリモのような苔と相まって幽谷の世界に入り込んだような気持ちになりました。伊豆山稜にこんな原生林的な光景があったとは,驚きの一瞬でした。

それもつかの間,延々と続く巻道をかなりのスピードで歩くので疲れもたまり,周りを観察するゆとりもなくなりました。ただ歩くだけです。

そしてついに天城峠に到着です。ほんとによく歩いたものです。ツアーリーダーは予定のコースタイムより1時間ほど遅れてしまい,雨のせいにしてはと疑問に思うことしきりでした。

私は良いトレーニングになり,こんなコースを企画してくれたツアーリーダーに感謝です。 |

魂の山(こんのやま)です。伊豆山稜には南無妙峠とか修行僧にちなんだような名前が多く見られます。

|

宇久須峠です。

その昔,伊豆の山を越えて宇久須港へとたどったのでしょうか。 |

今回の最高峰,猫越岳(ねっこだけ)1034mです。

250万年前に海から姿を現し激しく噴火したと記されています。近くに火口湖もありました。 |

三笠山です。

山頂一帯がブナ林になっています。伊豆にこんな天然ブナがあるとは驚きです。 |

やっとたどり着いた天城峠です。左へ行くと天城連山です。今回はここから下山です。 |

旧天城トンネルです。伊豆の踊子の舞台となったのがこのトンネルで,現在はこの下に天城トンネルが完成しています。バスに乗るまで更に歩きます。 |

平成23年(2011)の記録

室堂散策その2 H23.10.3

| G P S デ ー タ |

|

5cm程の積雪の中を一の越山荘まで往復してきました。 |

足下に注意をしながら,それでも途中滑って転んだりして,2時間弱の雪山を楽しみました。 |

ホテル立山は,ここが標高2400mの山岳地帯であることを忘れさせてくれるような設備と豪華な食事でした。山歩に宿泊するのは申し訳ないような感じでした。

夜のスライドショーで室堂や立山の話を聞きました。すばらしい写真とフロント係の方の巧みな話に感激しました。その中で,室堂周辺の紅葉はここ数年は息をのむほどの紅葉は見られなくなり,いつ始まって,いつ終わりになったのかわからないような状況が続いているという話が印象的でした。地球温暖化の進行による異常気象なのか心配です。それでも室堂より標高の低い弥陀ヶ原の紅葉は高木も多いこともあって毎年すばらしいとのことでした。

朝起きてみると辺り一面雪景色になっていました。寒さは昨日よりも収まったようです。雄山までは登れなくとも途中から室堂平を眺めてみたいと思い,そろそろと一の越山荘まで往復してみました。降りてきた頃には青空も出てきて,立山連山の神々しい姿に圧倒されました。一夜にして秋から冬へ。山の恐ろしさを身にしみた一瞬でもありました。 |

室堂ターミナル前のおなじみの場所です。昨日の寒さに耐えぬいたせいか,妻も登ることになり

ました。 |

一の越山荘まで滑りやすい,平坦な道を進みます。 一の越山荘まで滑りやすい,平坦な道を進みます。

|

少しずつ霧が晴れてきました。

雷鳥沢ヒュッテや地獄谷が望めるようになって

きました。

|

一の越山荘に到着です。雄山山頂まであと1時間

かかります。今回はこれで下山です。 |

青空が出てきました。ミクリガ池に雪山とスカイ

ブルーが映えます。 |

雪化粧した神々しい立山連山です。室堂山荘を

前景にスイスアルプスにも劣らない光景です。 |

室堂散策その1 H23.10.2

| G P S デ ー タ |

|

10/1に富山経由で室堂に入り雷鳥ヒュッテに宿泊しました。翌日,立山縦走を目指しましたが強風と厳寒に行く手を阻まれ,剣御前小屋から下山しホテル立山に戻りました。 |

寒さに耐えながら,約5時間の散策でした。

|

妻が一度立山の極めつけの紅葉を見てみたいというので,貴重なブルーベリーの収穫代金を当てて豪華な山歩をしてきました。

電鉄富山駅の切符売り場では,室堂は紅葉の盛りとのことでしたが,1週間ほど前の雪で辺り一面草もみじでした。その上,深い霧が立ちこめ展望はきかず紅葉の絶景を目にすることはできませんでした。時折,ガスの切れ間から立山連山が姿を見せてくれたのが救いでした。

立山縦走予定当日の朝の天気はまずまずでした。しかし,剣御前小屋をめざし1時間ほど登ったところで,あまりの冷たさと強風に妻は不安が高まったようです。一応防寒用の衣類は用意してきましたが,肝心な手袋を忘れてしまい耐え難い苦痛を味わうことになってしみました。妻は何度か下山しようと考えたようですが,私が少し先を歩いていたので声が届かず,剣御前小屋まで耐えてきたようです。もうだめだというのです。3000m級の山の怖さを思い知らされました。ハイキング気分で,すばらしい紅葉を楽しもうと安易に考えていたことを深く反省した山歩でした。 |

剣御前小屋へ向かう途中からの雷鳥沢ヒュッテ,地獄谷方面です。鮮やかな紅葉には少し物足りない感じですが,日常では味わえない光景です。 |

剣御前小屋から剣沢方面を望みます。

寒さと強風に耐えてシャッターを切りました。

|

下山途中で,濃い色合いの草木と雷鳥沢キャンプ場を撮りました。ガスはますます深くなってきました。

小屋の人の話では,明日は雪が積もるそうです。

|

せっかく期待してきた紅葉。妻は未練深そうに目を引く場所でしばし休憩です。ここまで来ると耐え難い寒さは収まってきました。 |

こんな悪天候の中でも稜線を目指して登ってくる人がたくさんいます。明日の雪でも大丈夫なのか,心配です。 |

室堂に下山してきました。ガスは一段と深くなってきました。

「血の池」も名前のごとく不気味な感じです。 |

三岩岳から窓明山 H23.7.16~17

| G P S デ ー タ |

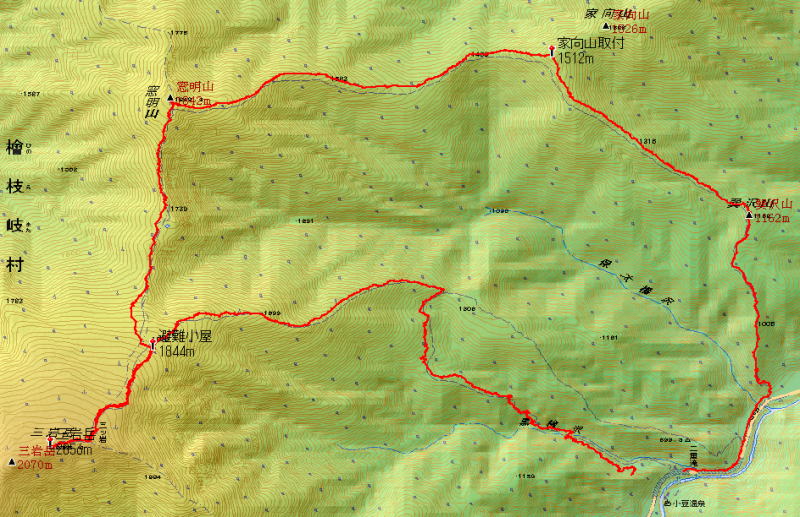

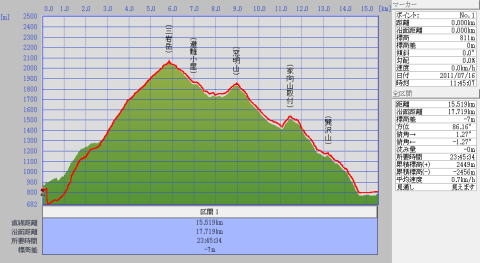

|

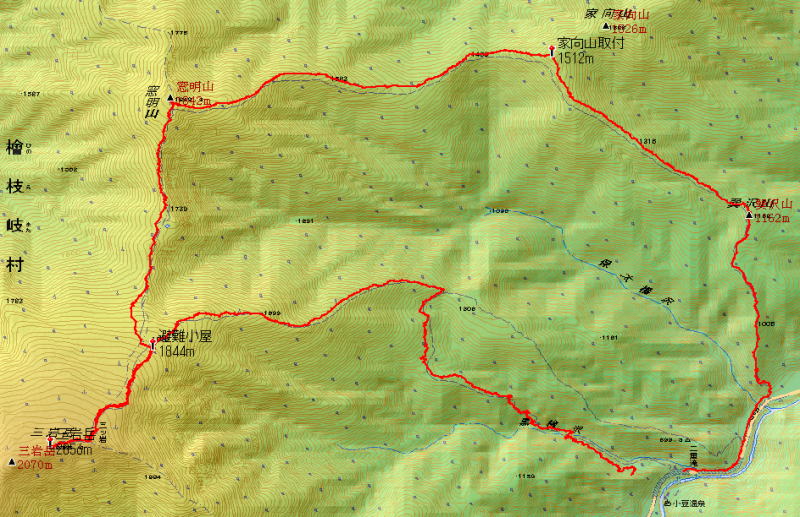

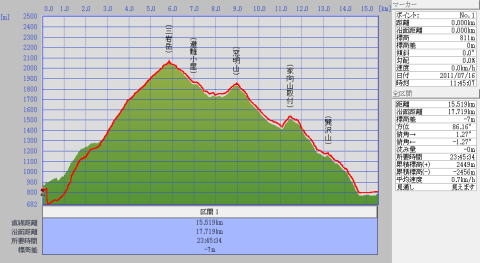

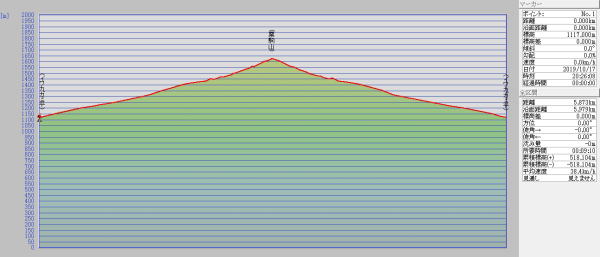

小豆温泉から入り,避難小屋で1泊,翌日三岩岳から窓明山に登り,家向山取り付きを経て巽沢山をたどる福島国体縦走コースを歩きました。 |

先月の田代山よりも急な登りで,タオルもシャツも汗をたっぷりと含み絞るとしたたり落ちました。自炊ということで荷物も増え,たそがれ男にはかなりハードな山歩でした。下山コースも延々と尾根下りが続き足に応えました。2日間で10時間ほどの山歩でした。

|

サラリーマン時代の同僚,Kさんが今年3月退職したのを記念して,先輩のMさんと3人で南会津の山々を歩いてきました。

例年ですとやっと梅雨明けといった時期ですが,今年の茨城は連日の猛暑が続いており一抹の不安を抱えながらの出発でした。不安は的中,想像以上の暑さでした。退職記念には少し酷な山歩でした。

記念山行ということもあり,飲み物も大量に仕入れたことと避難小屋泊まりなので荷物が相当増えました。これまでの大ザックの内側防水膜がはがれてしまい,思い切って評価の高いグレゴリー トリコニ60という60リットル容量のザックに更新したのはいいのですが,しばらく背負ったことのない重さにまいりました。いかに評判の良いザックでも荷物は軽くはならないようです。それに加えて,梅雨明け時期の南会津の山は暑さも湿度も極端に高く,疲れを倍増したようです。

それでも東北の山特有のなだらかな稜線と残雪,賑やかな花々,シラネアオイ,イワカガミ,クルマユリ,ハクサンコザクラ,コバイケソウ,ゴゼンタチバナなどに慰められ,避難小屋の水場で冷やしたキンキンの飲み物に英気をもらい,思い出深い山歩となりました。

当のKさんはどうだったか伺う余裕もなかったのですが,少し心配です。

先輩のMさんは一向に暑さを気にする様子もなく,淡々と先頭を歩き通しました。特に,登りのスピードには圧倒されました。毎日のジムでのトレーニングと月数回の山歩のおかげでしょうか。 |

旧道との分岐点で小休止しました。幾筋かの水量

豊富な沢を越え,したたる汗を絞りながらやっとの

思いでたどり着きました。沢の水には救われました。 |

避難小屋手前に湿原がありました。池塘の周りを

取り囲むようにハクサンコザクラの鮮やかなピン

クの花が咲き誇っていました。 |

三岩岳の山頂です。会津駒ヶ岳方面まで尾根が

続いており縦走できそうですが登山道はありま

せんでした。積雪期には縦走する方がいるようです。 |

三岩岳山頂で記念撮影です。午前5時頃の朝日

でしたがすでに暑さを感じました。今日も暑くなり

そうです。右が主役のKさん,中央が先輩のMさん,

そして私です。 |

窓明山に向かう途中の小さな湿原です。

ワタスゲの群落がありました。 |

同じく窓明山に向かう途中に群落をなしていた

ハクサンシャクナゲです。まだつぼみもあり,

薄いピンクの花はさわやかな気分にさせてくれます。 |

田代山 H23.6.12

| G P S デ ー タ |

|

今日6月12日は田代山の山開きでした。無料シャトルバスが猿倉まで運行されるので昨日に続いて田代山を散策してきました。 |

妻が同行しないのであまり休みも取らず山頂の景色を堪能しただけなので2時間半の短い山歩でした。

|

昨日は湯ノ花温泉の民宿「ふじや」さんに泊まり,珍しい郷土料理に大満足でした。「ふじや」さんの先祖が田代山の開山者であることにはびっくりしました。最初に建築した弘法小屋の写真が飾ってありました。

今朝は早起きして,7時のバスに乗り込みました。満席でした。山開きは多くの方に知られているようです。

猿倉で30分ほどの儀式があり,総勢300人ほどの登山者が山頂を目指しました。今年は開山100年に当たるとかで記念の手形をいただきました。

今日は梅雨の晴れ間,山頂は会津駒ヶ岳の雪景色を背景に昨日つぼんでいた高山植物の花が開き,陽気を感じました。

12時前のシャトルバスに乗り,源泉掛け流しの湯ノ花温泉弘法の湯で2日間の山歩をじっくりと味わいました。 |

お世話になった民宿「ふじや」さんです。

見た目も味も抜群の料理でした。

|

山開きの祈祷に300人ほどの人が集まりました。

昨日はまばらだった駐車場は満杯でした。 |

会津駒ヶ岳を間近に山上の楽園は

陽気で一杯でした。 |

昨日はつぼんでいた花も今日は全開です。 |

尾瀬ヶ原とは少し趣を異にする木道です。

ここがあの山頂かと思うと信じられない気がします。

世界的にも珍しい湿原だそうです。 |

山開きでいただいた記念の手形です。

開山100周年と記されています。 |

田代山から帝釈山 H23.6.11

| G P S デ ー タ |

|

田代山登山口の猿倉を午前10時に出て帝釈山まで往復してきました。田代山から帝釈山のコースは残雪があり足下に注意しながらの山歩でした。 |

霧雨に煙る中,約7時間のロング山歩でした。復路の田代山は私たち2人だけとなり神秘的な湿原に冷気を感じました。 |

数年前会津駒ヶ岳に登った折,山頂が湿原になっている田代山のポスターを見て一度は登ってみたいと思い焦がれていました。登山口までの車道は長いものの田代山までの歩行時間は短く,湿原のお花畑も見事そうなので妻も乗り気になり湯ノ花温泉の民宿泊まりのコースで行ってきました。

この日は山開き前の土曜日で30人程度の登山者がありましたが,天気も悪く昼過ぎには皆さん下山したようです。

田代山の避難小屋,弘法大志堂でお湯を沸かしカップラーメンと紅茶で体を温めました。一時,15人程度小屋に入り賑やかなランチタイムとなりました。 |

明治時代,湯ノ花温泉の大山氏は田代山を開山

するに当たり高野山の弘法大師をお参りしたこと

から山頂に大志堂を作ったそうです。 |

田代山から帝釈山に向かうと残雪が急に多く

なってきました。足下に神経を使いました。 |

帝釈山からガスの切れ間を縫って雪に覆われた

燧岳が望まれました。苦労の甲斐がありました。 |

帝釈山頂は狭く虫が多いのには閉口しました。

途中,開花間もないオサバグサの群落に出会

いました。 |

復路の田代湿原には私たちだけとなり,先の

見えないこともあって不気味さを感じました。 |

悪天候で高山植物の花は開かず,水芭蕉の白さ

が目立っていました。 |

このページのトップへ

|

唐松岳山頂からは白馬三山が迫ってきました。

唐松岳山頂からは白馬三山が迫ってきました。 唐松岳山頂までの稜線にはまだコマクサが咲いていました。

唐松岳山頂までの稜線にはまだコマクサが咲いていました。

薬師岳山頂からは槍穂高連峰が間近に迫ります。

薬師岳山頂からは槍穂高連峰が間近に迫ります。

宿発22:50の濃飛バスに乗り平湯温泉で下車,路線バスに乗り換えて新穂高温泉まで行きました。ここから小池新道を登り,鏡平山荘で1泊,2日目は双六岳から続く稜線を南下して笠ヶ岳山頂へと進み,笠ヶ岳山荘に泊まりました。3日目は,再び笠ヶ岳に登り笠ヶ岳新道を下って新穂高温泉に戻りました。

宿発22:50の濃飛バスに乗り平湯温泉で下車,路線バスに乗り換えて新穂高温泉まで行きました。ここから小池新道を登り,鏡平山荘で1泊,2日目は双六岳から続く稜線を南下して笠ヶ岳山頂へと進み,笠ヶ岳山荘に泊まりました。3日目は,再び笠ヶ岳に登り笠ヶ岳新道を下って新穂高温泉に戻りました。

船原峠(土肥峠)を起点に旧天城峠を越え,天城峠トンネル入口駐車場まで歩きました。

船原峠(土肥峠)を起点に旧天城峠を越え,天城峠トンネル入口駐車場まで歩きました。

一の越山荘まで滑りやすい,平坦な道を進みます。

一の越山荘まで滑りやすい,平坦な道を進みます。