|

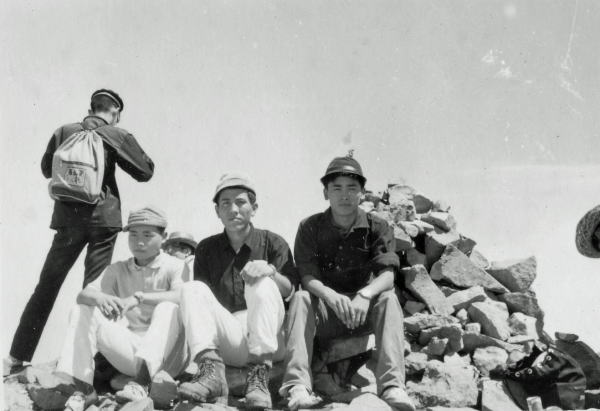

1965.8 奥久慈男体山 高校に入学した年,同級生5人で久慈川のキャンプ場に泊まって奥久慈男体山に登りました。 初めての山らしい山で,16歳の感性を揺さぶる出来事でした。 「山はいいな」と思いました。 これは山頂の祠です。 |

|

1966.8 磐梯山 翌年,高校2年生の夏に同級生4人で磐梯山に登りました。 雲が下に見えて,猪苗代湖が見え隠れしていました。 この感激が山登りを続けてきた原動力になっていたようです。 |

|

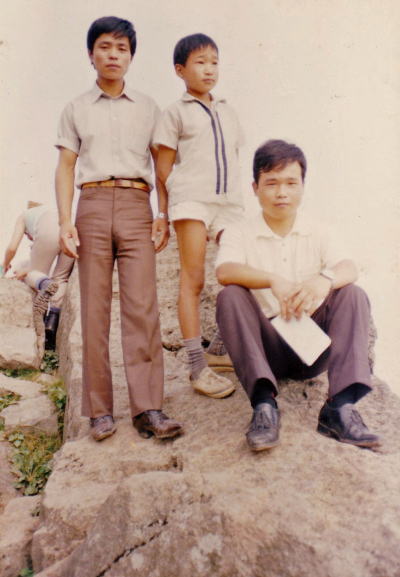

1969.8 筑波山 20歳の年,お盆の15日に弟,隣の家のTさんと筑波山に登りました。 革靴を履いていますが,ちゃんと筑波山神社から登ったようです。 |

|

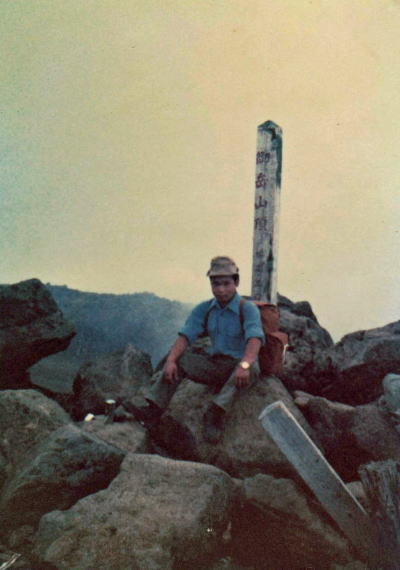

1972.8 御嶽山 社会人1年生の年,お金も貯まったことから「夜明け前」の舞台である木曽路を訪れたくて御嶽山に登りました。 一人旅でした。 |

|

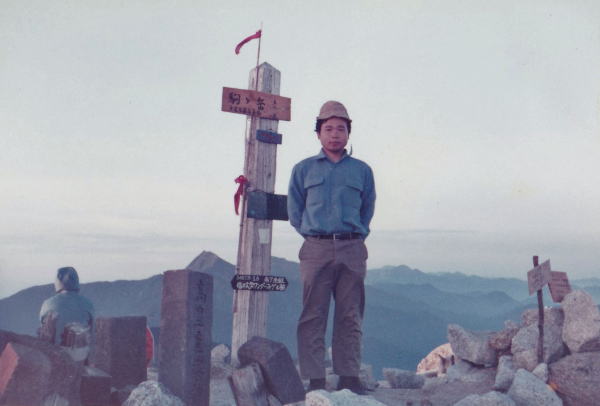

1973.8 甲斐駒ヶ岳 翌年,山の魅力に取り付かれて黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳に登りました。仙丈ヶ岳も一緒に登りました。 小屋泊まりでしたが,お米を持参していきました。 同じく一人旅でした。 |

|

1974.8 白根三山縦走 南アルプスに魅せられて,毎年通うことになりました。 単独行の魅力に味を占め,農鳥岳まで縦走しました。 |

|

1975.5 磐梯山 日立市内に勤めていた頃,職場の同僚と磐梯山から安達太良山を登りました。 これは磐梯山頂での記念写真です。 職場に山好きが多く,仲間との登山の楽しみも味わいました。 |

|

1975.7 塩見岳から白根三山縦走 職場の仲間を誘って,南アルプスの核心部に行ってきました。 塩見岳から間ノ岳への縦走路は圧巻でした。 |

|

1975.11 奥久慈男体山 この年,日立市内のいろいろな会社の若者が,日立勤労者山岳会を結成しました。 結成記念の山行は,奥久慈男体山でした。 私は準備段階から参加しました。 |

|

1976.4 日光白根山 雪山を初めて体験しました。 雪の吹きだまりにもがいて,前に進めなかったことを良く覚えています。 左が日立勤労者山岳会の会長のSさんで,いろんな新しい山に誘われました。 |

|

1976.4 日光白根山2 無事登頂できましたが,雪山のつらさを痛烈に痛感しました。 |

|

1976.5 那須連山縦走 前年結成された日立勤労者山岳会は,順調に成長していきました。 これは1周年記念山行を行ったときのものです。 皆さん今頃どうしているでしょうか。山に行っているでしょうか。 |

|

1976.5 那須連山縦走2 これは三本槍ヶ岳当たりまで行ったところでしょうか。 「こいとなすとほっぽたち」と読めます。「ほっぽ」は,山岳会の機関誌の名前で,「歩歩」からきています。 この中で結ばれた人はいなかったのかなあ。 |

|

1976.7 大雪山から化雲岳縦走 勤労者山岳連盟登山祭典が北海道で開催されるので,山岳会会長のSさんと一緒に出かけました。 大雪山旭岳から化雲岳(かうんだけ)の縦走路は,これまでの感覚を一掃させられました。 たおやかにたおやかに,のたりのたりといった雄大さでした。 |

|

1977.2 赤岳から硫黄岳 山岳会会長のSさんに誘われて厳冬期の南八ヶ岳縦走を行いました。 本格的な雪山で,手に汗握る緊張でいっぱいでした。 雪山に虜になるまでには至りませんでした。 |

|

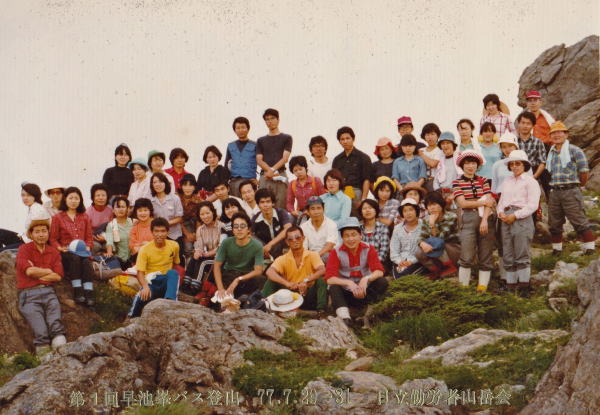

1977.7 早池峰山 日立勤労者山岳会も力を付けてバス登山を計画するようになり,第1回目は早池峰山でした。 未来の妻となる人と一緒に登るとは夢にも思いませんでした。 |

|

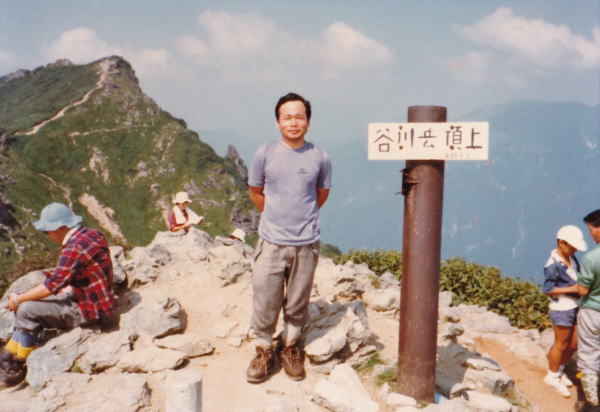

1978.8 谷川連峰縦走 弟と職場の同僚Kさんと3人で白毛門から清水峠,蓬峠そして谷川岳とぐるりと馬蹄形を1周しました。 歩きがいのある充実した縦走路でした。 |

|

1979.5 甲武信岳 婚約者との記念山行に,十文字峠から甲武信岳を選んでみました。 登山道に咲き乱れるシャクナゲや山頂からの凛とした富士山に感激しました。 |

|

1979.5 甲武信岳2 山頂直下に幕営しましたが,朝起きてみると5月の雪景色でびっくりしました。 |

|

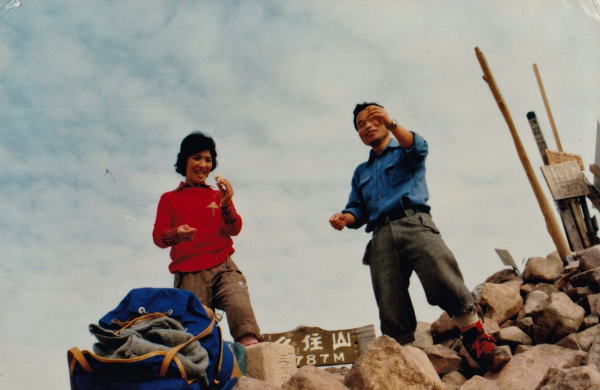

1979.11 久住山 新婚旅行は九州の山を選びました。 坊ガツルの法華院温泉を起点に久住山,平治岳,大船山などを登りました。 久住山頂では披露宴でもらったクラッカーをならしました。 |

|

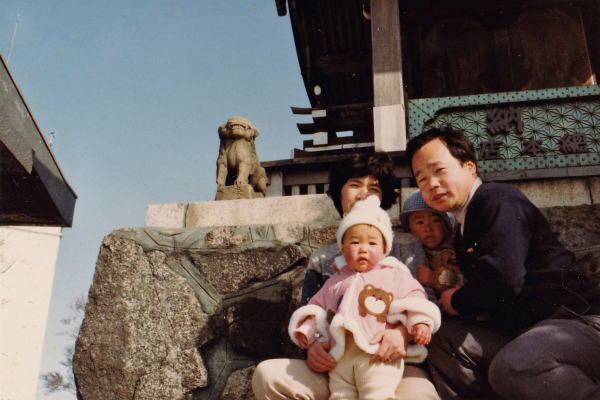

1984.1 筑波山 ふたりの子供(上が4歳で下が1歳4ヶ月)と一緒に筑波山に登りました。 上の子は初めての高い山で,寒さに震えていました。 |

|

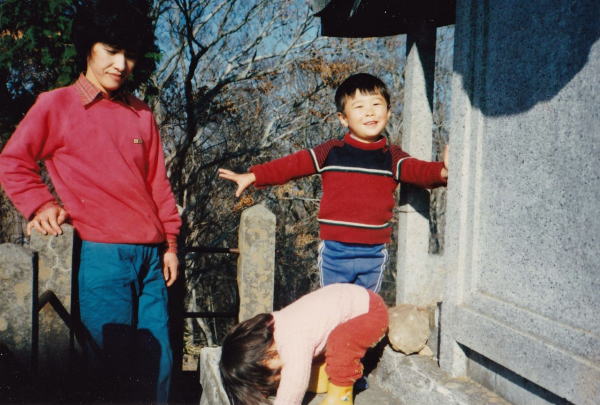

1985.11 奥久慈男体山 こどもたちは大分しっかりしてきました。 上の子は自力で頂上まで登りました。下の子は背負子を使いました。 これは山頂の祠の所です。 |

|

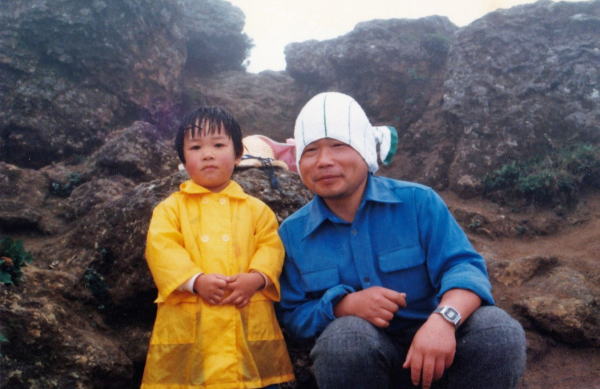

1987.8 安達太良山 家族で安達太良山に登りました。下の娘が5歳になるころです。 |

|

1988.8 至仏山 7歳と5歳の子供を連れて,尾瀬ヶ原と至仏山に行ってきました。 至仏山の下山途中で直近の雷に出会い,下の子を抱っこしながらハラハラドキドキ下山しました。 子供は寝てしまいました。 |

|

1989.8 会津駒ヶ岳から中門岳 夏休みの思い出にと,家族で会津駒ヶ岳に出かけました。 こどもたちも大分足が丈夫になり,中門岳まで足を伸ばしました。 |

|

1991.8 表銀座縦走 職場の仲間3人と中房温泉から登り,燕岳,常念岳,蝶ヶ岳と表銀座を縦走しました。 マミヤ645と三脚を担ぎ上げ,大分疲れた印象があります。 しかし,槍穂高連峰の撮影には疲れも忘れるほどでした。 |

|

1991.11 奥久慈男体山 9歳の娘と同級生のTさんを連れて,男体山から袋田まで縦走しました。 とっぷりと日が暮れてしまいましたが,ふたりとも弱音を吐かず歩き通しました。 もうどこの山でも行けそうです。 |

|

1992.8 槍ヶ岳 12歳と10歳の子供を連れて,槍ヶ岳に登りました。 下の子が頭が痛いとかでどうかなと思ったのですが,酸素ボンベを吸ってしばらく休んだら元気になったので家族4人で山頂に立ちました。 愛機ニコンF601の電池がなくなり,山頂の写真は撮れませんでした。 今思うと,少し無謀だったような気がします。 |

|

1992.8 槍ヶ岳2 槍沢ロッジで1泊し,槍ヶ岳山荘で2泊するというゆったりペースで行ったせいか,こどもたちはそんなに疲れなかったようです。 これから先,カメラの電池がなくなってしまいました。 |

|

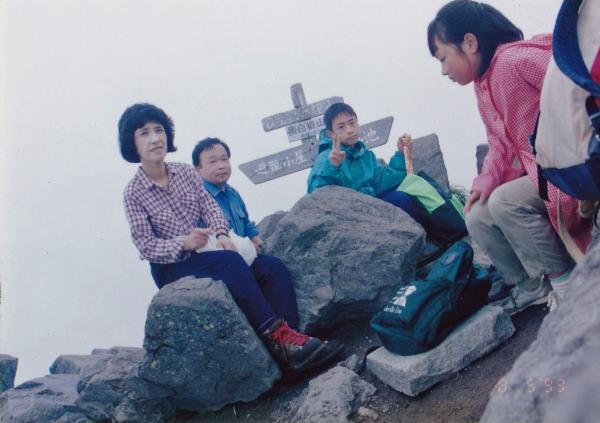

1993.8 日光白根山 家族4人で日光白根山に登りました。 こどもたちは元気いっぱいですが,妻が疲れ果てたようです。 そろそろ年齢を気にするようになってきました。 |

|

1994.7 秋田駒ヶ岳 職員慰安旅行で秋田駒ヶ岳に行ってきました。 こどもたちは両親に見てもらったようです。 バス1台の楽しいバス登山でした。駒ヶ岳にしては急坂が無く,登りやすかったような気がしています。 |

|

1994.12 那須岳 この頃,忘年山行と称して毎年職場の仲間と三斗小屋温泉に出かけていました。 ほとんどが良い天気に恵まれ,10年ぐらいの間に1回だけ引き返したことがありました。 峰の茶屋から眺める雪山は神々しく感じられました。 |

|

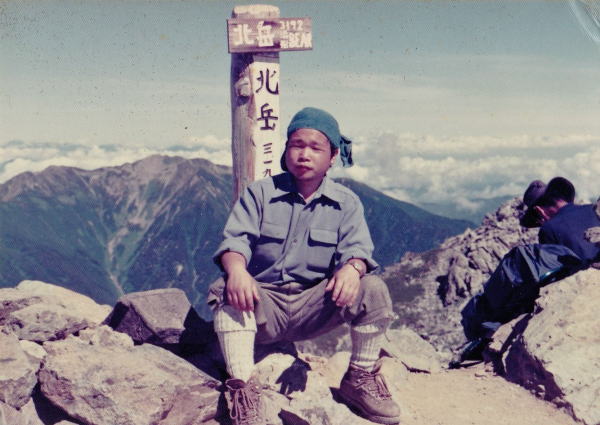

1995.8 北岳 3度目の北岳です。 45歳の頃,一人でぶらっと白根三山縦走をしました。 20代の頃,南アルプスに夢中になり光岳まで登った後,しばらくして余韻を確かめるように登りました。 |

|

1995.9 三本槍岳 職場の仲間と那須連山縦走をしました。 20年ぶりの縦走でしょうか。 |

|

1996.8 白馬三山 14歳の娘と妻を連れて白馬三山を縦走しました。 大雪渓に大感激,鑓温泉のお風呂も忘れられない思い出でした。 息子は受験勉強で留守番だったようです。 |

|

1998.8 穂高連峰 50歳を目前に,体力を試すために単独で穂高連峰に行ってきました。 北穂高小屋では大きな地震に遭い一瞬たじろぎました。その後も奥穂稜線で地震があり落石にひやひやしました。 どうにか前穂高岳まで行くことが出来,充実した山行を味わいました。 |

|

1998.8 穂高連峰2 朝日を浴びる穂高連峰。 これぞアルプスという景観でした。 |

|

1999.8 剱岳 職場の仲間と二人で立山から剱岳に行ってきました。 岩登りの難所があるというので心して出かけましたが,コースがよく整備されていて割合安心して登れました。 |

|

1999.8 剱岳2 岩の殿堂と言われるだけに,その近づきがたさに圧倒されました。 穂高に勝るとも劣らない山岳景観でした。 ニコンF4の写りは素晴らしい。リバーサルフィルムは,15年経過しても変色していませんでした。 |

|

2001.10 那須三斗小屋温泉 茶臼岳下から三斗小屋温泉にかけての紅葉は,目が飛び出すほどの絶景でした。 |

|

2001.12 那須茶臼岳 恒例の忘年山行の折に,茶臼岳によって見ました。 鳥居のエビのしっぽが神々しさを一段と高めていました。 |

|

2006.5 盛金富士 常陸大宮市にある盛金富士は端正な富士山の形をしていて,国道118号からよく見えます。 山頂からは,素晴らしい奥久慈男体山の勇姿が望めます。 |

|

2006.11 那須南月山 沼原湿原から南月山,茶臼岳と登りました。 登山者が少なく,熊におびえながらの登りでした。 南月山から茶臼岳への稜線は,平坦で公園のようでした。 |

|

2007.1 生瀬富士 袋田の滝に隣接した生瀬富士山頂から奥久慈男体山まで続く稜線です。 大子アルプスと称しても恥ずかしくないほどの縦走路です。 幾度となく歩いた稜線ですが,生瀬富士からの眺めは初めてで,感極まりました。 |