|

ホームへ戻ります

茨城県の山歩2

茨城県内にもすばらしい山がたくさんあります。特に冬の季節は,雪山気分を味わう日がありやみつきになります。

GPS片手に奥久慈方面の山を歩いています。平成23年3月の大地震で山はどうなったでしょうか。心配です。

奥久慈男体山などでは一部崩落箇所がありましたが,登山道は新しくルートが開かれ山歩には支障が無くなったようです。 |

2021年の記録

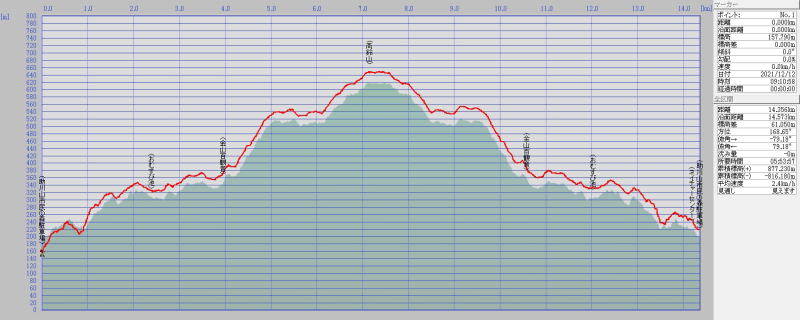

高鈴山 2021.12.12(日)晴れ時々曇り

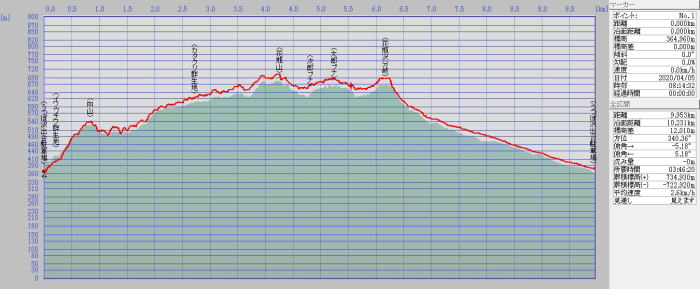

| G P S デ ー タ |

|

青葉台団地の奥にある助川山市民の森から高鈴山を往復しました。

|

9:11 助川山市民の森駐車場出発

10:09 おむすび池

10:50 金山百観音

12:04 高鈴山山頂(昼食)

13:48 金山百観音

14:11 おむすび池

15:01 ネイチャーセンター

15:04 助川山市民の森駐車場下山

歩程は14.6km,山歩時間は5時間54分でした。

※今回はGPS記録にガーミンのオレゴン450TCを使いました。スマホより安定感があります。 |

今年の締めくくり登山には高鈴山を選びました。コースは懐かしさを味わおうと,二十歳代に住んでいた日立市街地からのコースで,駐車場が整備されている助川山市民の森からにしてみました。

助川山市民の森は公園的ではありますが,森の仕組みや自然を観察する場としてとても良く整備されています。ガイド常駐のネイチャーセンターが設置され,森の学習や山仕事の体験なども行われています。今日は15組の親子連れが間伐体験をしていました。隣接する青葉台団地の市民の中には毎日の様に山歩に訪れているそうです。「保存会」という市民団体の組織が熱心に維持管理をしているおかげで,本当に快適な散歩道となっている様に思いました。とにかく登山道がきれいなことと,随所に案内板や学習版が設置されているのには目を見張るものがありました。世界一の散歩道は「ミルフォードトラック」といわれていますが,まさにそのローカル版といった所でしょうか。

助川山市民の森の最奥部におむすび池があり,ここまでが1時間ほどの登りで結構汗ばみました。ここからは平坦な道が続き,散歩気分です。アセビの大木が目立ちます。そしてシダの鮮やかな緑は南房総や熊野古道のイメージです。40分ほどで金山百観音という史蹟が現れてきました。江戸時代作られた観音像が70体ほど並んでいてビックリです。ここから先も急登はなく,何となく山道をたどっていくと最後は舗装道路が出てきていささか興ざめです。北関東地域の防災上,必要に迫られて設置されたレーダー雨量観測所ということを考えると受け入れざるを得ないところですか。最後の登りも舗装道路でした。

山頂からは関東平野の西側の展望が良好で,雨量観測所の立地条件としては最適なのかもしれません。私の住まいのほうを見渡しましたが,似たり寄ったりの山々で特定には至りません。ゆっくり熱々のちゃんぽん麺を堪能しました。日曜ということで家族連れや二人連れがランチを楽しんでいました。

下山後は懐かしの町並みを味わいながら日立港のお魚市場に立ち寄り,刺身の盛り合わせとカレイの唐揚げを買い求め,ちょっぴり豪華な夕食と相成りました。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

助川山市民の森入口です。手前に駐車場が2カ所あり,

25台止められそうです。 |

駐車場の隣に「森のトイレ」があります。バイオトイレで,

宝篋山と同じおがくずを使った方式のようです。 |

おむすび池近くにあるバイオトイレ,太陽光発電と太陽熱

温水を利用した新方式です。 |

おむすび池近くの山で間伐体験が行われていました。

15組の親子連れとのことです。これも素晴らしい。 |

助川城跡からの登山道の合流点におむすび池があります。

人工池で防火用に作られたとか。 |

おむすび池から2km弱登ったところに金山百観音があり

ます。きれいに管理されています。 |

名残の紅葉も見られました。日立は暖かいのか,あちこちに

見られました。 |

やっと高鈴山頂のレーダー雨量観測所の塔が目に飛び

込んできました。高さ60m,我が家からも見えます。 |

今日はちゃんぽん麺にしてみました。山頂は風もなく快適な

ランチを楽しめました。 |

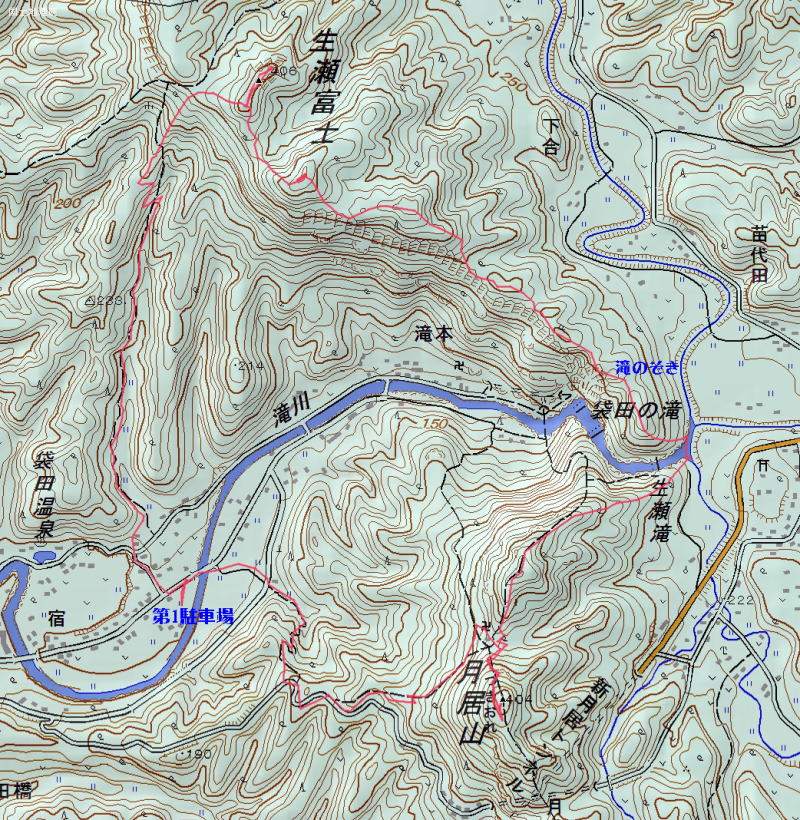

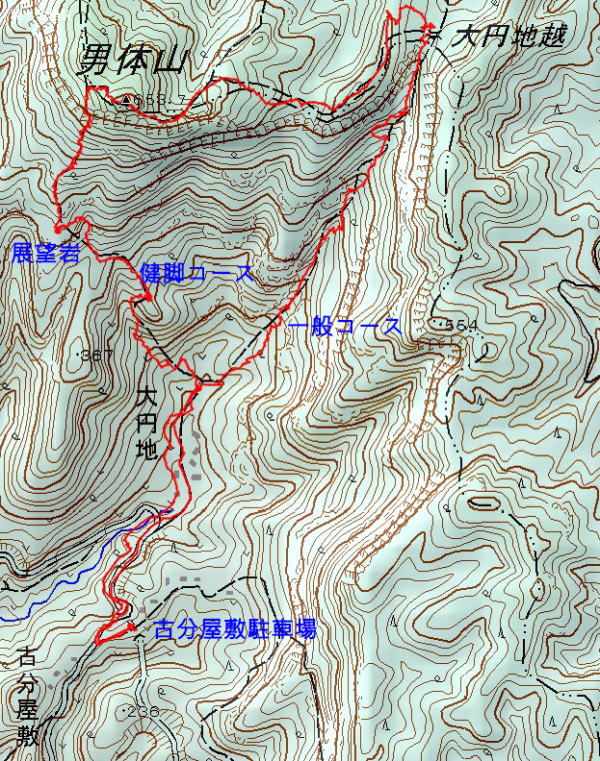

生瀬富士から月居山 2021.11.30(火)晴れ

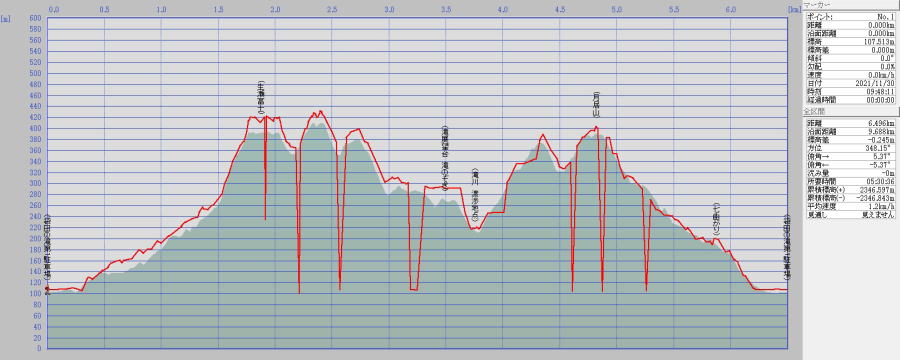

| G P S デ ー タ |

|

袋田の滝第1駐車場(無料)から生瀬富士に登り,滝川を渡渉して月居山を越え第1駐車場に戻りました。 |

9:48 袋田の滝第1駐車場出発

11:07 生瀬富士山頂

11:11 茨城のジャンダルム

11:38 立神山頂(昼食)

13:06 滝展望台 滝のぞき

13:24 滝川渡渉地点

14:24 月居山頂

15:01 七曲がり

15:19 第1駐車場下山

歩程は9.7km,山歩時間は5時間30分でした。

※今回スマホアプリ「スーパー地形(カシミール制作者のアプリ)」を使ってみました。スマホのせいかGPSの受信間隔が荒く,途中何カ所か欠測してしまいました。 |

登山・花日記(Ⅱ)さんの山行記録で,茨城ジャンダルムと月居山の紅葉に感激したので,少し時機を逸してしまいましたが出かけてみました。

この日はこれまでよりも朝の冷え込みが弱い上に快晴と,最高の日だまりハイキングになりました。今年の3月に茨城県北ロングトレイルの一部が開通したこともあってか,生瀬富士を歩く人が増えてきたようで,登山道はよく整備されていました。山頂直下の急登をひと喘ぎすると狭い山頂から大展望が待っていました。特にやせ尾根を少し行った所にある,あの「茨城のジャンダルム」からは周りに遮るもののない大展望で話題になるだけの場所でした。ロングトレイルのポイントにもなっていて標識が立っていました。

展望を満喫して程なく立神山に到着です。山頂広場では,コンビニで求めた冷凍鍋焼きうどんをじっくりと煮込みました。この時期身も心も温まって本当に満ち足りた気分になりました。素晴らしい冷凍食品に感謝です。

紅葉はというと,やはり月居山頂付近は圧巻でした。盛りを過ぎたとはいえ,カエデの色づきが鮮やかなこと麓とは別格な色合いでした。男体山を遠景に眺めながら,ゆっくり紅葉狩りを楽しんで下山しました。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

袋田の滝第1駐車場です。奥の方に生瀬富士が見えます。 |

生瀬富士山頂からの男体山と長福山です。 |

生瀬富士から茨城のジャンダルムを望みます。 |

ジャンダルムには「天使プレート」が置いてあります。 |

ジャンダルムからの大展望パノラマです。右から那須連山,高原山,日光連山でしょうか。 |

滝のぞきからは袋田の滝の変わった形が望まれます。 |

月居山頂から男体山方面の紅葉です。 |

上を見上げても見事です。 |

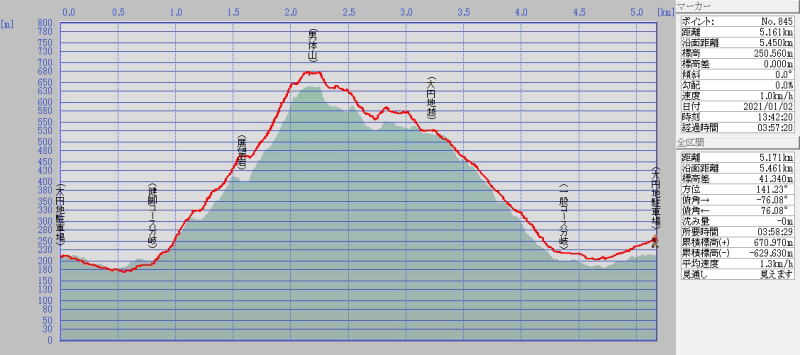

大鄕戸アルプス 富谷山 2021.5.14(金)晴れ時々曇り

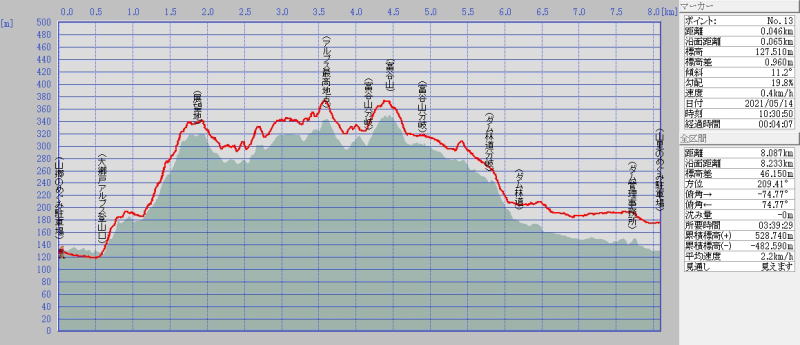

| G P S デ ー タ |

|

「山郷のめぐみ」という閉鎖中の施設の駐車場から西尾根に取り付き,富谷山を登り大鄕戸ダム林道を戻りました。

|

10:27 山郷のめぐみ駐車場出発

10:39 大鄕戸アルプス登山口

11:25 展望地

12:19 アルプス最高地点 標高354m

12:31 富谷山分岐

12:38 富谷山山頂

13:07 富谷山分岐 昼食

13:31 林道分岐 エスケープルート

13:37 林道

14:00 ダム管理事務所

14:06 山里のめぐみ駐車場下山

歩程は8.2km,山歩時間は3時間39分でした。

|

例年のごとく田植えが終わると腰の痛みがひどくなります。かがんだ作業のせいでしょうか,つらいものです。腰伸ばしにと近場の山を眺めていたら,「登山・花日記」さんに載っていた「大鄕戸アルプス」という,いわゆるご当地アルプスを思い出しました。とても暑くなるという予報でしたが覚悟の上で出かけてみました。

初めての山はなかなか取り付きに迷います。このコースを整備した「大鄕戸アルプスの仲間たち」が作成した地図を持って行ったのですが,周りをウロウロしてしまいました。県道沿いの「大鄕戸ダム」の大きな看板が目印でした。時間も大部たってしまったので,6時間コースは止めにして4時間コースで行くことにしました。

今日は本当に暑いです。前日の雨で湿気もあり汗をみっちりかきました。展望が良いとの評判ですが,青葉の季節になるとほとんどが緑のトンネルでした。鉄塔下や富谷山頂だけが伐採されていて見晴らしがききました。このコースは冬から早春がいいようです。

ダムまで下りてくると,平日にもかかわらず沢山の釣り人が貼り付いていました。岸辺にはとびきり大きな鯉が群れをなして泳いでいます。

暑さで疲れましたが,いい腰伸ばしの運動になりました。新型コロナが又増えてきたのでまっすぐ帰宅しました。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

「山里のめぐみ」立派な休憩所です。閉鎖されていました。 |

大鄕戸ダムです。土地改良区で水田用水のために整備され

ました。 |

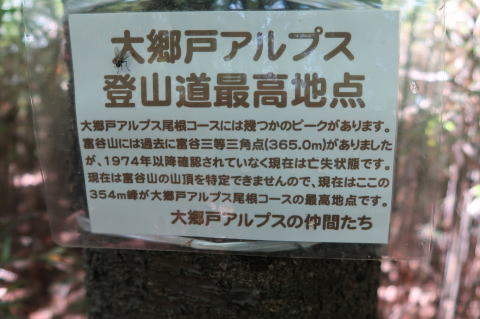

富谷山には三角点がなくなり,手前の山が最高地点です。 |

富谷山への分岐に休憩ベンチがありました。アルプスの仲間たち

が作られたようです。今日のように暑い日には最高の場所です。 |

富谷山山頂からは筑波山の眺めが最高です。 |

紫峰とはよく言ったものです。 |

雨巻山 2021.4.22(木)晴れ時々曇り

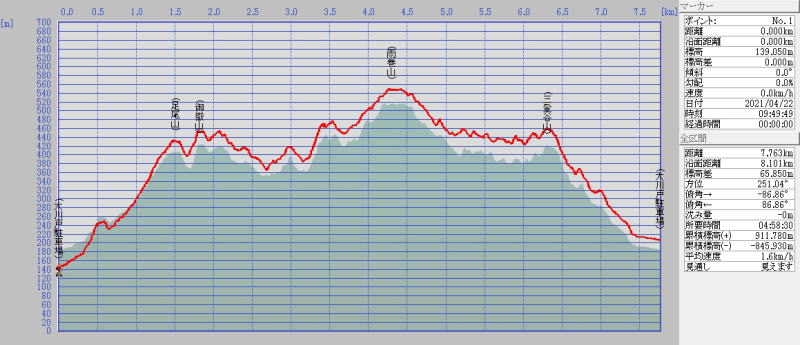

| G P S デ ー タ |

|

いつもの逆コースで,足尾さんから御嶽山,雨巻山,三登谷山と一回りしました。

|

9:52 登山開始

10:46 足尾山

11:13 御嶽山

12:32 雨巻山

14:01 三登谷山

14:48 下山

歩程は8.1km,山歩時間は4時間58分でした。

|

水田の揚水は25日からで,農作業の合間ができました。新型コロナの感染拡大が続いていますが,あまりにも天気が良いので山仕事と割り切って出かけてみました。

駐車場は7割方の混雑でしたが,山の中は静かでした。今日は足尾山から回ったせいか同行者はおらず,途中で若者一人に追い抜かれただけでした。雨巻山からは数組の方と出会いましたが,山は密にならず安全だと思います。登山中,マスクをしている方もいました。じっとして居るのもつらく,出かけたくなる気持ちも分かります。この山の緑は身も心も強くしてくれるような気がします。

この時期はヤマツツジが見事でした。早咲きのミツバツツジの紫色と相まってひときわ新緑がまぶしく輝きます。緑は本当にいいなあと思います。雨巻山頂のブナの下のレストランは貸し切り状態でした。いつものパターンのお昼ですが,おいしくておいしくてつい,食べ過ぎてしまいました。

たっぷり休憩して緑のトンネルを歩き,可憐なヒメシャガの群生地に立ち寄りましたが,開花はまだまだ先のようです。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

足尾山山頂です。ツツジと白い花が出迎えてくれました。 |

御嶽山山頂です。鎖場の急登が難所ですが,絶景です。 |

気持ちの良い尾根道が続きます。 |

雨巻山頂からは仏頂山とけい足山が望まれます。 |

ヤマツツジとミツバツツジの名残花の共演です。 |

最後の三登谷山です。日光白根山はまだ雪化粧です。

奥の山は雨巻山です。 |

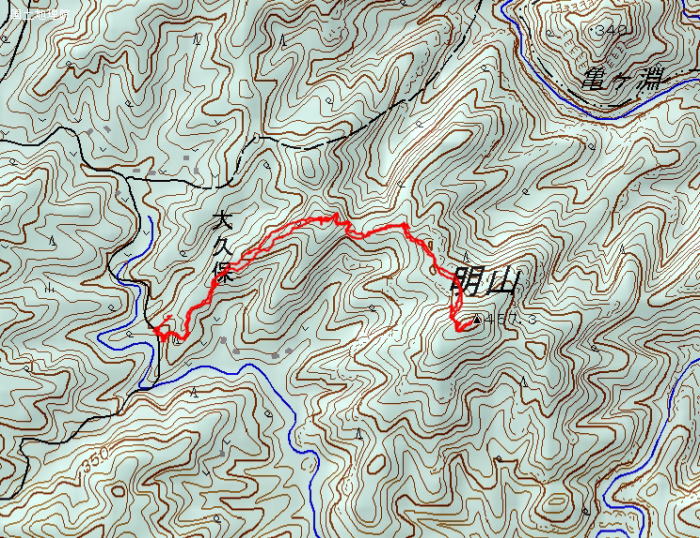

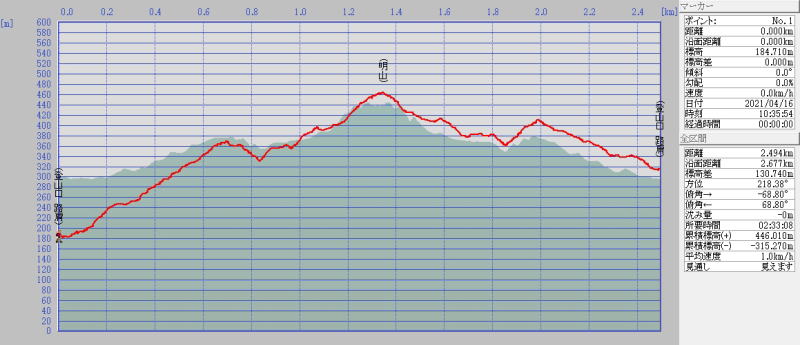

明山 2021.4.16(金)晴れ時々曇り

| G P S デ ー タ |

|

「三太の湯」へ曲がらずまっすぐ北上して「休場展望台」へと向かい,程なく明山登山口に着きます。ここから明山を往復しました。 |

10:35 登山開始

11:47 明山山頂

13:09 下山

歩程は2.7km,山歩時間は2時間33分でした。 |

家の周りの田んぼや畑を歩いていると,山々の新緑の濃淡に引きつけられ出かけたい欲求に駆られます。農作業の合間を縫って展望抜群の明山を山歩してきました。

登山口は「三太の湯」の北方面とは覚えていたのですが,途中のY字路を左に行き奥久慈パノラマラインへ出てしまいました。Y字路を右方面に下って「休場展望台」を目指すと登山口はすぐで立派な標識が建っています。大きなウラシマソウが何本も生えています。登り始めるとヤマツツジの赤が新緑から飛び出しています。山桜の名残雪のような花びらもあちこちに塊になって新緑を彩っています。盛りを過ぎたミツバツツジの紫も見えます。春爛漫とはまさにこのようなものでしょうか。短い時間でしたが快適な山歩を楽しみました。

山頂は想像以上の展望でした。武生山の圧倒的な山容が間近に迫ってきます。奥久慈男体山もグラデーションの効いた新緑のスーツを着込んで凜としてそびえています。龍神大橋は目の前です。高鈴山,神峰山そして遙かに筑波山と展望をほしいままにしながら,コンビニ弁当を味わいました。

ごちそうさまでした。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

ヤマツツジがまぶしいくらいに新緑を引き立てます。 |

武生山の堂々たる山容です。 |

龍神大吊り橋は目の前です。 |

遙かに筑波山が望まれます。 |

奥久慈男体山も手が届きそうです。 |

新緑の奥に武生山がそびえています。 |

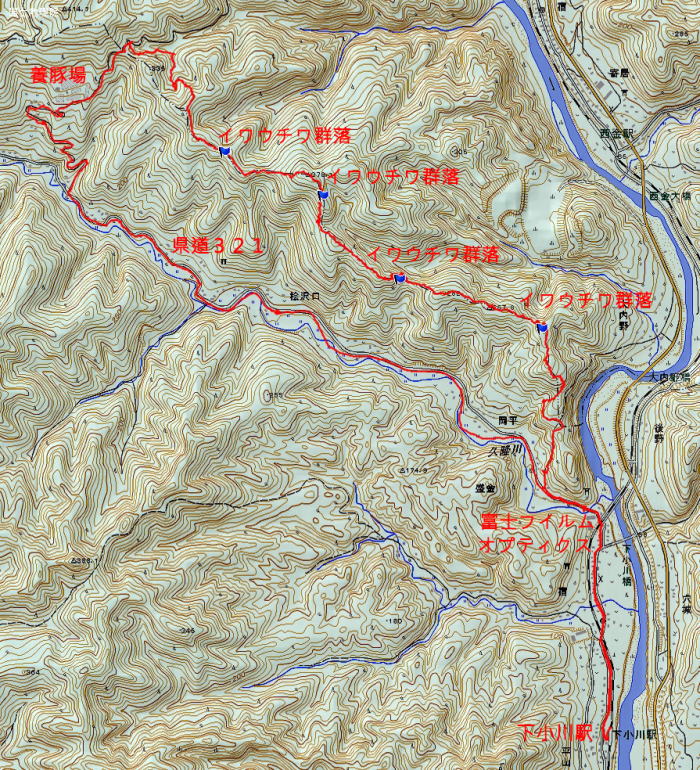

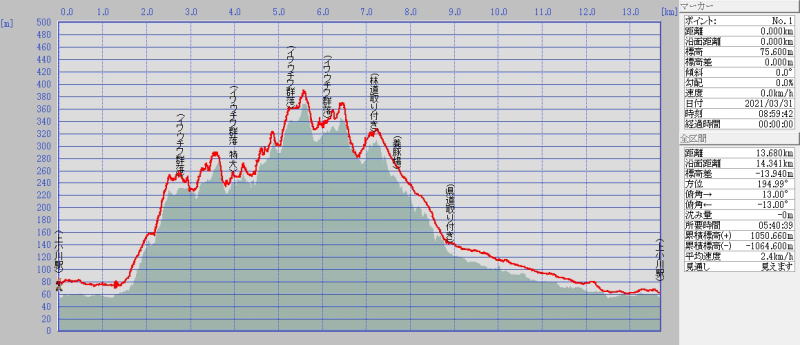

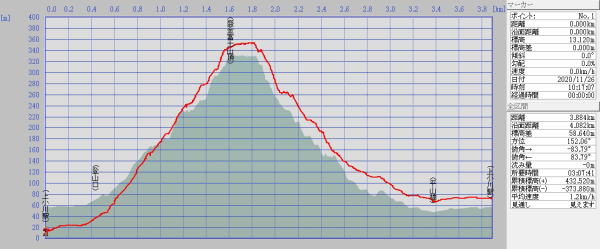

盛金尾根イワウチワ鑑賞 2021.3.31(水)終日晴れ

| G P S デ ー タ |

|

下小川駅に駐車して盛金富士の北側に位置する盛金尾根を縦走し,県道321号に下りて県道を歩き下小川駅に戻りました。

|

8:59 下小川駅

9:20 岡平登山道取り付き

9:53 イワウチワ群落

10:54 イワウチワ大群落

12:01 昼食

12:40 イワウチワ群落

13:11 林道取り付き

13:19 養豚場

13:39 県道321号

14:40 下小川駅

歩程は14.3km,山歩時間は5時間40分でした。 |

登山・花日記(Ⅱ)のyamasanpoさんが紹介された盛金尾根のイワウチワが素晴らしいというので,とにかくこの目で見てみたいという気持ちの高ぶりを抑えきれなくて出かけてみました。

尾根はすぐ分かりましたが,取り付き地点でウロウロしていたら宇都宮市から来られた4人組の皆さんに目の前の山道を教えていただきました。山仕事で使う生活道路といった道で,分岐が沢山あります。尾根筋を何度か見失いましたが,登り始めて30分ほどでイワウチワの大群落が現れました。素晴らしいの一言です。感激して写真を撮りまくっていると,先ほどの宇都宮市の皆さんはここを通り越して先へ向かいます。不思議に思って後を追うとそこは想像を絶するほどの大々群落でした。目に入る斜面一帯がイワウチワで覆われています。点在するミツバツツジと対面する山桜がなんともいえない雰囲気です。しばし写真を撮るのを忘れて見とれてしまいました。宇都宮市の皆さんは大歓声です。茨城にこんなところがあるなんてと驚いています。ここは常陸大宮市と大子町の境界で,県北に入ると思います。高萩市の横根山もすごかった記憶がありますが,面的な広がりでいうと県内随一のような感じです。じっくり堪能させていただき,yamasanpoさんに感謝です。

宇都宮市の皆さんはイワウチワを鑑賞して引き返したようですが,私はyamasanpoさんのコースをトレースしてみたくて縦走してみました。途中,踏み跡が薄くなり薄い藪が出てきます。そして尾根筋を外し,迷いながらもどうにか林道に出て,県道に取り付き下小川駅まで戻れました。ご褒美に,顔にはひっかき傷が幾筋もついてしまいました。

山ではイワウチワ,麓では満開の桜と花三昧の山歩きで,充実した3月のフィナーレとなりました。

★カメラ ニコンD850+24-120ミリレンズ |

北側斜面に広がるイワウチワ群落です。 |

光に当たるとまばゆいばかりの白さです。 |

とにかく面的な広がりが素晴らしいです。 |

少しずつ花に近づきます。 |

盛りを過ぎたのでしょうか,白が目立ちます。 |

苔むした古木のそばに咲いています。 |

なんとも可憐な花です。 |

林道に下りると手の届くところに桜が咲いています。 |

田んぼ作業が進む畦にも桜が咲き誇っていました。 |

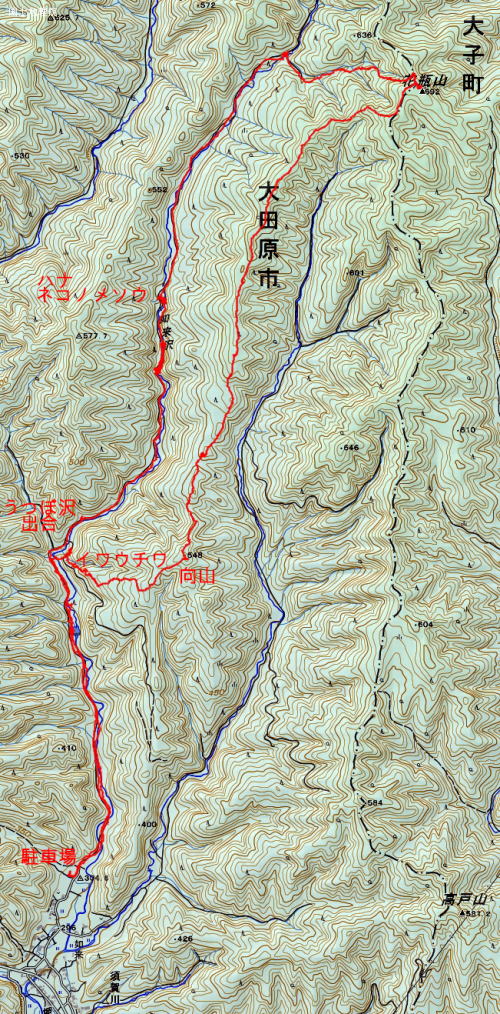

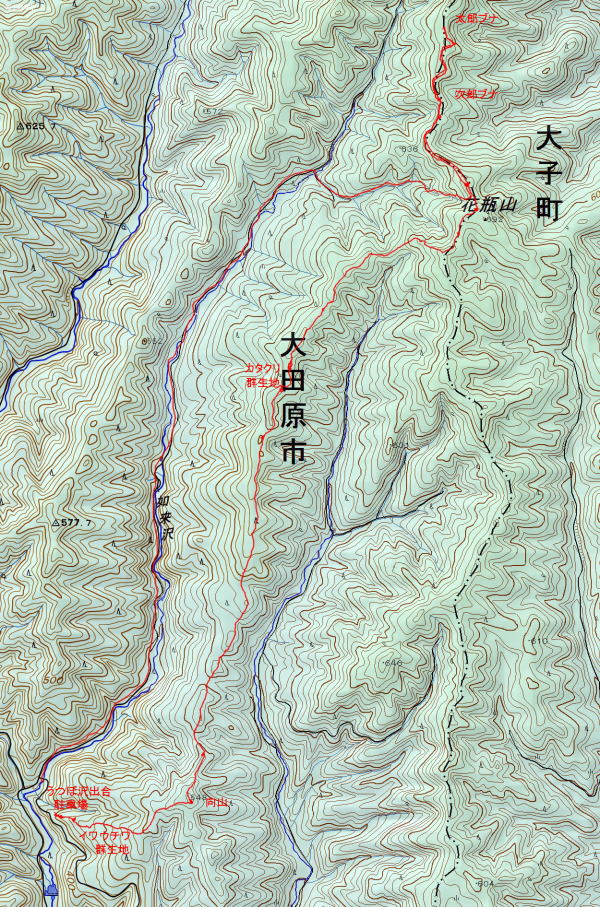

花瓶山 2021.3.24(水)終日晴れ

| G P S デ ー タ |

|

集落内の花瓶山駐車場から如来沢沿いの林道をたどり,花瓶山から向山を周回しました。

|

9:20 駐車場出発

9:54 うつぼ沢出合

10:59 如来沢第二堰堤近く山側の沢 ハナネコノメソウ生息地

11:24 花瓶山登山道取り付き

11:49 兄弟ブナ分岐

12:09 花瓶山山頂

13:49 向山山頂

14:11 イワウチワ群生地

14:28 うつぼ沢出合

15:05 花瓶山駐車場

歩程は13.8km,山歩時間は5時間45分でした。 |

花瓶山は昨年4月5日に訪れ,イワウチワとカタクリの群落に感激しましたが,ネットで話題になっていた「ハナネコノメソウ」を見つけることはできませんでした。妻はそのことを覚えていて,是非ともその花を見てみたいというのでネットの情報を頼りに出かけてみました。

この日はすっかり春めいた陽気で,上着を脱いでも汗ばむような5月のような天気でした。昨年は時雨れて,尾根筋では辺り一面真っ白くなったことを思い出すと,この季節の気象変動に体調を合わせるのはなかなか大変ですし,用心が必要です。

まず一番に「ハナネコノメソウ」を探そうと必死に目をこらしながら沢沿いを歩きましたが,どうしても見つかりません。情報のあったポイントでウロウロしていたら,親子の3人連れが熱心にスマホを向けていました。「何を撮っているのですか。」と訪ねると「ハナネコノメソウ」とのこと。如来沢とは反対の山側の小さな小滝の岩肌に,それこそ年寄りの目には留まらぬほどの5ミリほどの大きさの花がこびりついていました。私たちがあまりにもウロウロしていたので「これを探していたのですか。」と納得されたようでした。その親子連れはあらかじめしっかり生息地の情報を調べてきたようです。まさにスマホの力です。

お陰様でじっくりと撮影に励めました。アップすると見違えるような可憐さ,美しさです。目的がかなえまして本当にありがとうございました。

充分堪能した後は花瓶山から向山へと向かいました。花瓶山山頂から程なくカタクリの群生地が稜線沿いにずーっと続きます。目を見張るほど沢山の株が首を出していましたが,未だ蕾は出ていません。後1,2週間先が開花でしょうか。紫色の絨毯を想像するとその豪華さに圧倒されます。何時の日か出会ってみたいものです。

向山を過ぎると今度はイワウチワの群落が現れます。ちょうど咲き始めたところです。春の訪れを象徴するような温かみのある花々,体を思い切り動かしたくなるような気分にさせてくれます。これからの農作業を励ましてくれる,そんなパワーをいただきました。

ゆっくりお花見をしたこともあり,帰りは午後3時頃になりました。沢沿いの林道を歩いていると,ことのほかきれいな鳥の鳴き声に聞き惚れました。沢から聞こえてくるのですが鳥の姿は見えません。水の中をのぞくと水紋があちこちに現れています。蛙です。声の主は「清流の歌姫」といわれる「カジカガエル」でした。繁殖期の夕方から翌朝にかけて鳴くそうです。春は駆け足でやってきました。さあ,田んぼ作業が待っています。花瓶山からいただいたパワーで今年も頑張りましょう。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

ハナネコノメソウです。水がしたたる落ちている岩肌に群生

しています。白いものは花弁ではなく萼片です。赤く点々と見

えるのが葯で白い萼片に映えます。 |

花瓶山山頂です。標高は692mです。樹木に覆われ展望はありません。木々の

間から山並みが望まれます。 |

もみの巨木です。その巨大な幹と樹形に

圧倒されます。 |

カタクリの群生地です。花瓶山山頂からしばらく続きます。 |

イワウチワが咲き出しました。辺りは檜林です。 |

林道沿いにはショウジョウバカマの群落がありました。 |

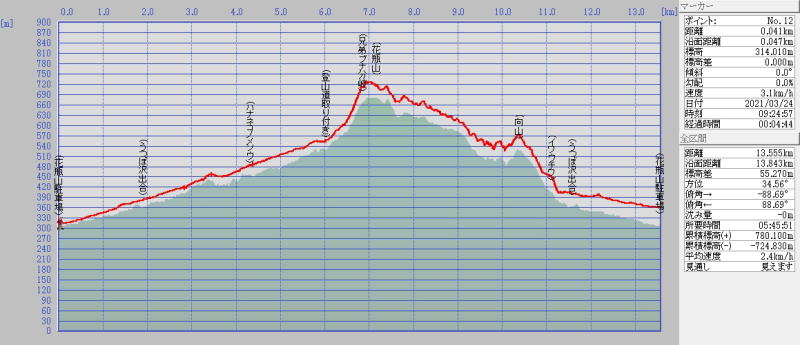

奥久慈男体山 2021.1.2(土)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

古分屋敷駐車場から 健脚コースを登り,大円地越を経て一般コースを下山しました。

|

9:45 古分屋敷駐車場出発

10:47 展望岩(ティータイム)

11:38 男体山頂(ランチタイム)

12:56 大円地越

13:24 健脚コース分岐

13:43 古分屋敷駐車場下山

歩程は5.5km,山歩時間は3時間58分でした。 |

新年が明けましたが,今年は新型コロナウィルスの感染拡大により親戚との年始挨拶は取りやめとなりました。お客様の居ない三が日なので山へ出かけてみました。場所は我が家の田んぼからくっきりと望める奥久慈の男体山にしました。

10時前に着きましたが古分屋敷の下の駐車場は満車で,道路沿いに結構な車が止まっていました。栃木や千葉県,京都のナンバーもあり人の流れを止めるのは難しいことです。

山に入ると人はまばらでした。11時頃見晴らしの良い展望岩に着いたら,まだ富士山の姿が認められました。お目出度いことで,早々にコロナが終息して気兼ねなく山にゆけることを祈るばかりです。山頂でカップラーメンをほおばり,静かに下山してまっすぐ帰宅しました。

正月の男体山,本当に久しぶりの山行きでさっぱりしました。靱帯損傷から2ヶ月と少し過ぎた左足の膝はまだ痛みは残るものの,健脚コースの登りに耐えてくれました。

★カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

展望岩から富士山がかすかに望めました。 展望岩から富士山がかすかに望めました。 |

上,下塚山を前景に筑波連山も見事なシルエットでした。 |

健脚コースの登りは病み上がりには結構きついものでした。 健脚コースの登りは病み上がりには結構きついものでした。 |

見事に切れ落ちている男体山頂です。 |

大円地越のケヤキ林を見上げると青天を突いているようでした。 |

2020年の記録

雨巻山 2020.12.1(火)晴れ

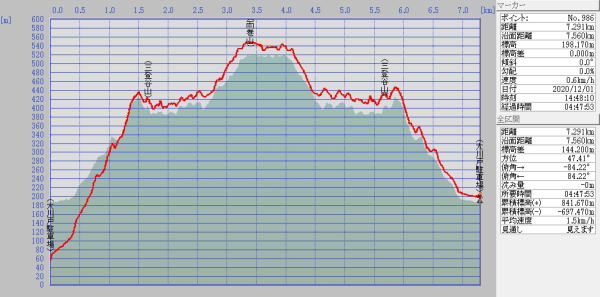

| G P S デ ー タ |

|

大川戸駐車場から三登谷山を経て雨巻山を往復しました。

|

10:00 大川戸駐車場出発

11:12 三登谷山

12:15 雨巻山山頂(昼食)

13:58 三戸谷山

14:48 大川戸駐車場

歩程は7.6km,4時間48分の山歩でした。 |

リハビリ山行の2回目は雨巻山にしました。まだ痛みは残っており,しゃがむとかなり痛みが強くなるので雨巻山往復のコースを採りました。

平日とはいえ相変わらずの人気の山で,午前10時の時点で駐車場はほぼ埋まっており,大型バスも2台ありました。それでも山の中は静かで,皆さんどこを歩いているのかと不思議に思うほどの静けさでした。そうこうするうちに,賑やかな声が響いてきました。益子町の小学6年生の登山隊50名ほどの団体でした。皆さん楽しそうで,はち切れんばかりの元気さを山全体にあふれさせていました。本当にいい体験だなあと感心しました。

その後は静けさが戻ってきました。山頂では「雨巻家族」のシャツを着た皆さんがテーブルやベンチの補修をしていました。感謝です。そのテーブルでお湯を沸かし熱々のカップ麺をほおばりました。しばらく歩けないかなと思っていたのですが,幸いにも歩き通すことができました。師走の初日にしては小春日和の陽気で楽しい山歩でした。

☆カメラ キャノン パワーショットG7XMarkⅡ |

駐車場はいっぱいでした。 |

三登谷山から10月に登った高原山の全容が見渡せました。 |

山頂間近なブナの並木道,いい雰囲気です。 |

このテーブルでカップ麺をいただきました。 |

ひときわ目を引くモミジがありました。 |

いつも三登谷山からの眺めに癒やされます。 |

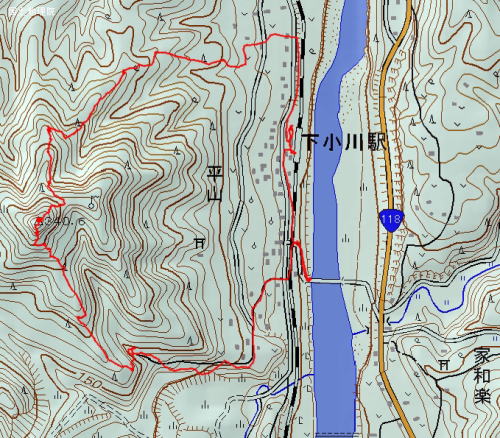

盛金富士 2020.11.26(木)もや後曇り時々晴れ

| G P S デ ー タ |

|

上小川駅から盛金富士を北から登って南に下りました。

|

10:17 上小川駅出発

10:25 北登山口

11:16 盛金富士山頂(昼食,写真撮影)

13:08 久慈川平山橋

13:24 上小川駅

歩程は4.1km,3時間7分の山歩でした。 |

高原山の下りで転倒し,膝靱帯損傷を負ってから一月経過しました。どうやら膝内側側副靱帯を痛めたようで,いわゆる捻挫らしいです。病院には2回ほど行きましたが治療は湿布程度で自然治癒を待つしかないようです。膝を内側に曲げるとかなり痛みが強く出ますが,歩くのには痛みが出なくなったのでリハビリ山行に盛金富士を選んでみました。

左膝をかばいながら,どうにか山頂に着くことができました。着いたときはガスで周りは何も見えなかったのですが,しばらくコーヒーを飲んで養生しているとみるみるガスが切れて男体山の勇姿が現れました。思わずカメラに力が入りました。変わりゆく景色に見とれて,1時間以上山頂に滞在してしまいました。

滑りやすい下りもなんとかクリヤーして無事下山,痛みも強くならずいいリハビリ山行になりました。これで内側へ曲げる痛みが取れると全快なのですが何時になることでしょう。

☆カメラ ニコンD850 レンズ24-120F4 |

ガスが切れ男体山が現れました。 |

少しずつガスがなくなり,日の光が射してきました。 |

そしてガスは全くなくなりました。 |

久慈川のもやも幻想的な風景です。 |

下山道にはまだモミジが残っていました。 |

車の通行不可の平山橋から盛金富士を望みます。 |

花瓶山 2020.4.5(日)小雨,雪霙

| G P S デ ー タ |

|

大子町から奥久慈茶の里公園へ向かい,県道須賀川大子線を西に進みます。「ビューティーサロンすずき」の手前に「花瓶山」の看板があり,北上すると所々にわかりやすい道標が立っていて迷わず「うつぼ沢出合」に着けました。そこから反時計回りに一周しました。

|

8:10 うつぼ沢出合駐車場出発

8:23 イワウチワ群生地

8:45 向山

9:33 カタクリ群生地

10:15 花瓶山

10:28 次郎ブナ

10:38 太郎ブナ

11:09 花瓶沢分岐

12:00 うつぼ沢出合駐車場

歩程は10.2km,山歩時間は3時間46分でした。

|

優雅な名前の「花瓶山」は,イワウチワが素晴らしいという情報が「ヤマレコ」などのネットで盛んに発信されています。茨城県と栃木県の県境の山という親しみやすさもあり,花の季節に是非訪れたいと思っていました。

この時期,稲の苗床の準備で親戚の農家に手伝いに行っており,なかなかいいタイミングで出かけられませんでした。そんな中,日曜日は休もうということになり,天候もあまり気にせず勇んで出かけました。

登りだして程なくイワウチワの群生地が出現しました。桧林の斜面に一面絨毯を敷いたように咲き誇っています。高萩の「横根山」より幅広のようです。花は若干小ぶりですが,ピンクの濃いものから真っ白なものまで目を動かすのが大変です。朝の8時半ごろと早かったせいかお客様は私ともう一人の単独行者だけでした。欲を言えば日差しがほしかったのですが,あいにくの小雨模様で先を急ぐことにしました。

ここから花瓶山までは4kmほどと長く,桧林の尾根を登ったり降りたりします。展望はなく単調な登山道ですが,山頂近くになると突然カタクリの群生地がいくつも現れてきます。まさに足の踏み場もないカタクリです。結構花が咲き出していましたが,小雨がいつの間にか雪に変わってきました。600mほどの標高でもかなりの冷え込みです。ウィンドブレーカーで行けるかなと我慢してきたのですが,耐えきれず雨具を身につけました。前日の陽気が暑いぐらいだったので軽装できてしまい寒さが身に応えます。休んでも居られずひたすら歩きました。写真だけはなんとか頑張って撮ってみましたが今いち,心残りでした。4月4日のヤマレコに投稿した方の「ハナネコノメソウ」という花も見つけられませんでした。来年のお楽しみにしましょう。

うつぼ沢出合までの林道は狭く,対向車が来ると大変です。須賀川集落から北上して間もなくのところに立派な駐車場ができていました。うつぼ沢出合までの2kmの林道を歩くのはつらいですが我慢しましょう。

なお,地元の「花瓶山の会」の皆さんが保全活動に取り組んでいます。道標などがしっかりしているのもそのせいかもしれません。ありがとうございます。 |

斜面が好きなイワウチワ,これはピンクが濃いです。 |

こちらは真っ白です。 |

桧木の斜面に幅広く群生しています。 |

こちらはさらに真っ白です。 |

向山に到着しました。 |

カタクリ群生地の一番目です。このあといくつか続きます。 |

雪が積もりました。咲き出した花が凍えています。 |

花瓶山山頂も雪化粧しました。 |

次郎ブナにもあってきました。太郎ブナは2世になっていました。 |

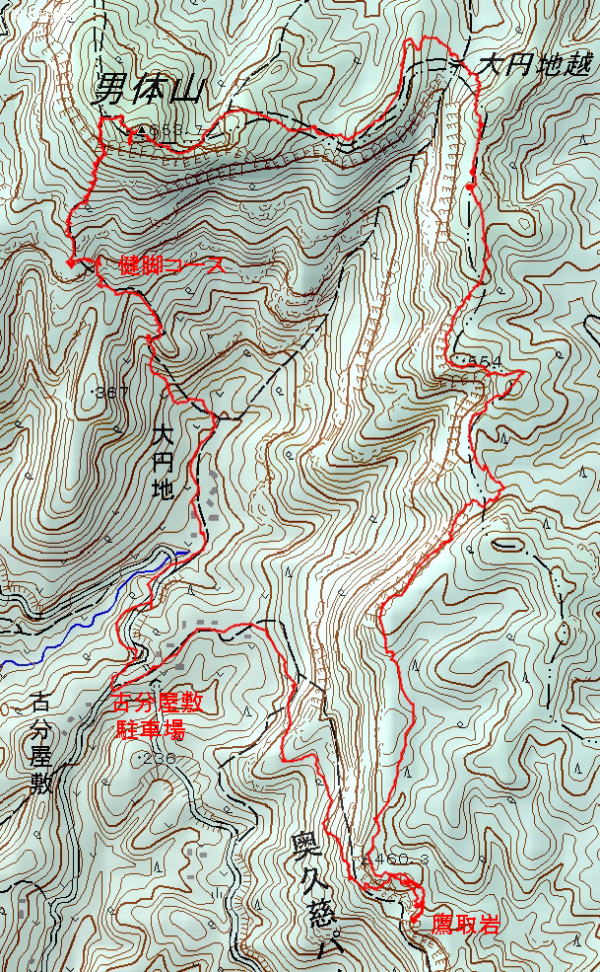

男体山から鷹取岩 2020.3.11(水)晴れ

| G P S デ ー タ |

|

いつものように古分屋敷駐車場から男体山を健脚コースで登り鷹取岩を周回して戻ってきました。 |

9:40 古分屋敷駐車場出発

11:22 男体山頂

12:18 櫛が峰(昼食)

13:50 鷹取岩

14:37 下山

歩程は7.6km,山歩時間は4時間57分でした。

|

朝起きてみたら予報通り素晴らしい快晴でした。そろそろブルーベリーに元肥をやらなくてはと思っていたのですが,あまりの良い天気に誘惑されて男体山へ出かけてしまいました。

同じような人が居るもので数台の車が止まっていましたが,人の気配はありません。

昨日のまとまった雨で健脚コースの岩場は滑りやすく緊張しました。そして20℃近くの気温に結構な汗で,なかなか足が進みませんでした。ダンコウバイの黄色い花や芽吹いてきた山肌のグラデーションに慰められては,ついつい鷹取岩まで足を伸ばしてしまいました。イワウチワの蕾が可憐で,しみじみと眺めてはコンビニの幕の内弁当をほおばりました。

男体山では珍しく,山で出会った人は2人だけの静かな山旅でした。春はもう目の前です。

|

健脚コースの途中にある展望岩から富士山が望めました。 |

山頂からは雪の残る日光連山が望めました。 |

鷹取岩に向かう途中のイワウチワです。間もなく開花です。 |

ダンコウバイの奥に男体山と長福山が望めます。 |

鷹取岩からの男体山,定番です。 |

青空によく映えるダンコウバイです。 |

令和元年(2019)の記録

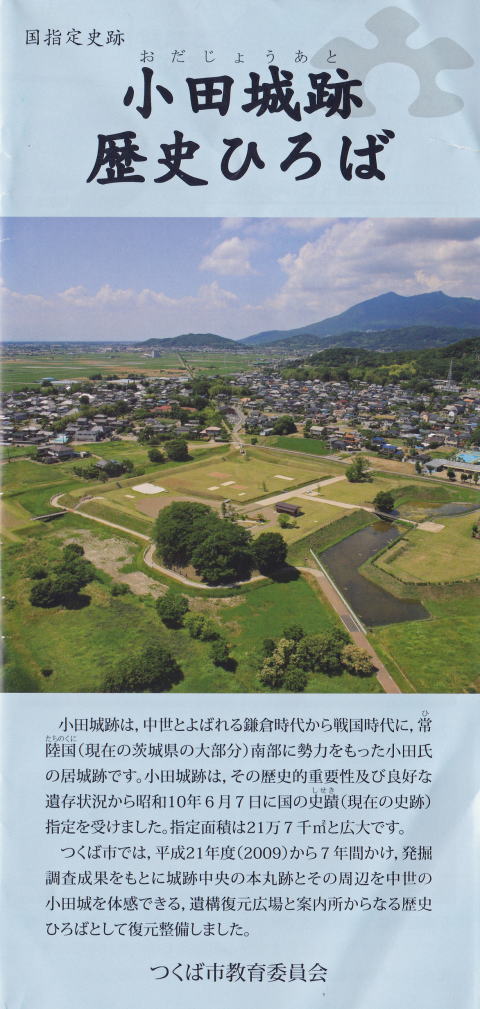

宝篋山 R1.11.30(土)晴れ

小田駐車場から常願寺コースをたどり,尖浅間山を経て宝篋山に登り小田城コースを下山しました。

約8km,4時間の山歩でした。 |

下山後,国指定の史蹟「小田城跡」を見学しました。 |

あまりにも素晴らしい秋空になり,今秋の見納めに筑波山の絶景が堪能できる宝篋山を選びました。

同じことを考える人は多いもので,登山口の小田休憩所の駐車場は満車,近くの小田駐車場も空きが1,2台といった盛況でした。すごい人気,賑わいで私は少し躊躇してしまいましたが,妻はご機嫌この上ないといった様子です。

それでも「常願寺コース」は遠回りのせいか幾分少なめの人出でした。明日から師走とは思えないような暖かさの中,フリース1枚でも結構汗をかきました。山頂にはたくさんの登山者があふれていて,筑波山頂のようです。しばらく昼食の順番を待ってベンチに座りました。熱々のコーヒーとコンビニ弁当を味わいながら,「紫峰筑波山」を心ゆくまで眺めました。

下山後は小田城跡に立ち寄り,立派な案内所と遺構復元広場を見学しました。鎌倉時代から戦国時代に勢力を誇った「小田氏」も,筑波山を眺めたのかなと振り返ると筑波山の勇姿が,住宅街の後ろにそびえていました。 |

小田休憩所から程なく,田園風景の中に宝篋山が現れます。 |

紅葉はまだ見られました。 |

山頂のベンチは人気です。筑波山を見ながらのランチは格別です。 |

山頂直下のトイレは清潔なバイオトイレです。さすがに科学の都市です。 |

切り立った岩場から霞ヶ浦を望みます。 |

小田城の遺構復元広場,広いです。 |

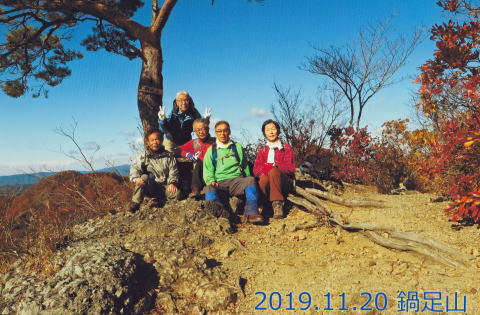

鍋足山 R1.11.20(水)晴れ時々曇り

GPSを持参しなかったので,机上トレースしてみました。Sさんのおすすめ絶景コースで,一般コースからは外れています。

|

40年ほど前,日立で仕事をしていた頃「日立勤労者山岳会」に入っていました。S会長をはじめ数人の方々と本当に数十年ぶりの山登りをしました。

コースはS会長がホームグランドにしている鍋足山で,一般コースから外れた鍋足本峰の南側をたどり山頂を目指すというものでした。途中,紅葉の美しい場所や展望の良いところがあり,まさに絶景を満喫できるコースです。

昔取った杵柄ということもあり,全員軽やかに道なき道をたどり登頂しました。昔話に花を咲かせ,楽しいひとときを過ごしました。

年が明けてからは反省会を開催する予定です。 |

紅葉はまだまだ見応え充分です。 |

光が当たると鮮やかさが高まります。 |

鍋足本峰付近の岩場が圧巻です。 |

右から白木山,男体山,高崎山,篭岩山と見事なパノラマです。 |

一般ルートを外れたところに登山者の群れ,山探検でしょうか。 |

今回のメンバーです。5名でした。 |

このページのトップへ

|